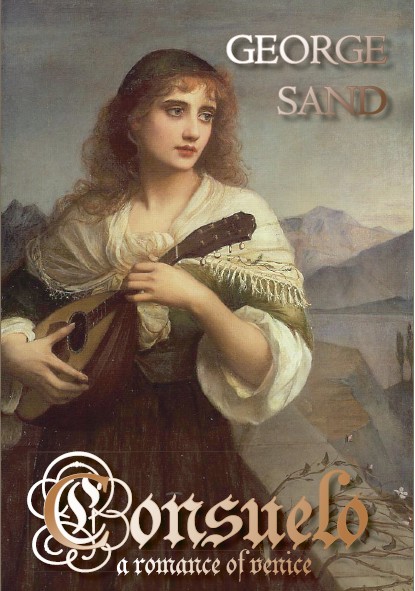

Увеличить Увеличить |

Глава 2

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви

Мендикаити, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию

своей музыки к большой вечерне, которою он должен был дирижировать в следующее

воскресенье, в день Успения. Молодые хористки, которых он так сурово пробрал,

были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а

потом давали пособие «для замужества или для поступления в монастырь», как

сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами около того же

времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности

и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его

«Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после

которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои; я поступил бы точно

так же на твоем месте, мой друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту

у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и,

несомненно, несмотря на всю зоркость администрации, в школу проскальзывали

иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность

получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться.

Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами

равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где

сидели их сестры победнее. Не все также следовали суровым предначертаниям

республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из

них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия,

стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны,

администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым

бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких

относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в

Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может

быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу,

так как происхождения она была не цыганского, не индийского, и, во всяком

случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она,

несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся

проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу

сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был

выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или из

еще более древних времен, но она принадлежала к потомкам Измаила, все ее

существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось

еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было

лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности,

характерной для цыганки; не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого

попрошайничанья бедной еврейки. Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с

тем не менее подвижна» чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их

поверхности. Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна,

то она всегда носила платья, слишком короткие для своего возраста, что

придавало этой четырнадцатилетней девочке, привыкшей ходить босиком, особую

дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было

и приятно и жалко. Была ли у нее маленькая ножка — никто не мог сказать, до

того плохо она была обута. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и

лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости, без

соблазнительности. Бедная девочка об этом и не думала, она привыкла к тому, что

все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее «обезьяной»,

«лимоном», «чернушкой». Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное,

никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и в то

же время серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не

придавали ей некоторой мало приятной оригинальности. Непривлекательные лица

постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для

всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей особе и этим еще

более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается,

приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало.

Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида

некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и

злобствует, — это и есть настоящая, истинная некрасивость; другая,

наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому

ею впечатлению, — подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать

сердца; такою именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные,

принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом,

как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по

отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло

была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у

тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло

кропило со святой водой, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна

за другой не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и когда

самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой

воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая

девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему

стыдливо-смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый

патриций вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно

спускавшемуся с хоров, воскликнул:

— Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете,

которая из ваших учениц только что пела «Salve, Regina»!

— А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? —

спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

— Для того, чтобы вас поздравить, — ответил

молодой патриций. — Я давно уже слежу не только за вашими вечерними

церковными службами, но и за вашими занятиями с ученицами, — вы ведь

знаете, какой я любитель церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу

Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый

прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

— Клянусь богом, это так, — проговорил профессор с

самодовольной важностью, наслаждаясь в то же время большой понюшкой табаку.

— Скажите же мне имя неземного существа, которое

привело меня в такой восторг, — настаивал граф. — Вы строги к себе,

никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали

одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, и ваши солистки очень хороши.

Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, такая возвышенная,

такая строгая, что редко кто из них может передать все ее красоты…

— Они не могут передать эти красоты так, чтоб их

почувствовали другие, раз сами их не чувствуют, — с грустью промолвил

профессор. — В свежих, звучных, сильных голосах, слава богу, недостатка у

нас нет, а вот что касается до музыкальных натур — увы, они так редки, так

несовершенны…

— Ну, во всяком случае, одна у вас есть, и притом изумительно

одаренная, — возразил граф. — Великолепный голос! Сколько чувства,

какое умение! Да назовите же мне ее наконец!

— А ведь, правда, она доставила вам

удовольствие? — спросил профессор, избегая ответа.

— Она растрогала меня, довела до слез… И при помощи

таких простых средств, так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем

дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто

повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг,

насколько вы были правы.

— А что же такое я вам говорил? — торжествующе

спросил маэстро.

— Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в

искусстве это простота, — ответил граф.

— Я упоминал вам также о блеске, изысканности и

изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и

восхищаться ими.

— Конечно; однако вы прибавляли, что эти второстепенные

качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой

учитель, ваша певица — одна по ту сторону пропасти, а все остальные — по эту.

— Это правда и хорошо сказано, — потирая от

удовольствия руки, заметил профессор.

— Ну, а ее имя? — настаивал граф.

— Чье имя? — лукаво переспросил профессор.

— Ах, боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела,

которого я только что слушал.

— А для чего вам это имя, граф? — строго возразил

Порпора.

— Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать

из него тайну?

— Я вам объясню, если вы предварительно откроете мне,

почему вы так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

— Разве не естественно непреодолимое желание узнать,

увидеть и назвать то, чем восхищаешься?

— Так позвольте же мне уличить вас, любезный

граф, — это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток

музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не

столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и

лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас

серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже

похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня завтра у вас ее в свою очередь

может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы,

чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы… Вот где истина,

господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду.

— Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, — возразил

граф улыбаясь, какое зло усматриваете вы в этом?

— А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы

губите эти бедные создания.

— Однако что вы хотите этим сказать, свирепый

профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?

— Я хочу сказать то, что есть в действительности,

господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна

эта добродетель: я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и

унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного

вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже

начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от

духовного пения к светскому, от молитвы — к шутке, от алтаря — на подмостки, от

великого — к смешному, от Аллегри и Палестрины — к Альбинони и цирюльнику

Аполлини?

— Итак, в своей строгости вы отказываетесь открыть мне

имя этой девушки, несмотря на то, что я не могу иметь никаких видов на нее, не

зная еще, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

— Решительно отказываюсь.

— И вы думаете, что я его не открою?

— Увы! Задавшись этой целью, вы его откроете, но

знайте, что я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы помешать вам

похитить у нас эту певицу.

— Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину

побеждены: ваше таинственное божество я видел, угадал, узнал…

— Вот как! Вы убеждены в этом? — недоверчиво и

сдержанно промолвил профессор.

— Мои глаза и сердце открыли мне ее, в доказательство чего

я сейчас набросаю ее портрет: она высокого роста — это, кажется, самая высокая

из всех ваших учениц, — бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как

небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы и лазоревые глаза и

приятная полнота. На одном пальчике колечко с рубином, — прикоснувшись к

моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

— Браво! — насмешливо воскликнул Порпора. — В

таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы — Клоринда. Идите к

ней сейчас же с вашими соблазнительными предложениями, дайте ей золота,

бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и,

вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров

предпочитает красивые плечи красивым звукам и дерзкие взгляды возвышенному уму.

— Неужели я так ошибся, мой дорогой учитель, и Клоринда

всего лишь заурядная красотка? — с некоторым смущением проговорил граф.

— А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел,

как вы ее называете, совсем нехороша собой? — лукаво спросил маэстро.

— Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне: моя

мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я мог бы еще

обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты

часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там

увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

— Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но

сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

— Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно

невзрачной девчушки, — не мой ли это питомец Андзолето, самый смышленый и

самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это

так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в

Венеции, страстная любовь к музыке и исключительные способности. Я давно уже

хочу поговорить с вами и просить вас заняться с ним. Вот его я действительно

прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за

свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представлю тебя

знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолето вытащил свои босые ноги из воды, где они

беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие

раковины, которые в Венеции так поэтично называют fiori di mare . Вся его

одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно

изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у

юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого

фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре

сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Его курчавые и вместе с тем

тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми

локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально

правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то

слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни,

мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и

в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их вперемежку с

золотистым бисером, подошел к графу и, по местному обычаю, поцеловал ему руку.

— В самом деле красивый мальчик! — проговорил

профессор, ласково потрепав его по щеке. — Но мне кажется, что он

занимается уж слишком ребяческим для своих лет делом, ведь ему, наверно, лет

восемнадцать?

— Скоро будет девятнадцать, sior profesor , —

ответил Андзолето по-венециански. — А вожусь я с раковинами только потому,

что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.

— Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь

украшения, — проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолето к своей

ученице.

— О, это не для меня, господин профессор, —

ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду

раковины из передника, — это ожерелья для продажи, чтобы купить потом рису

и кукурузы.

— Она бедна и таким путем добывает на пропитание своей

матери, — пояснил Порпора. — Послушай, Консуэло, — сказал он

девочке, — когда у вас с матерью нужда, обращайся ко мне, но я запрещаю

тебе просить милостыню, поняла?

— О, вам незачем запрещать ей это, sior

profesor, — с живостью возразил Андзолето. — Она сама никогда бы не

стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого.

— Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! — сказал

граф.

— Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я

делюсь с этой девочкой.

— Она твоя родственница?

— Нет, она чужестранка, это Консуэло.

— Консуэло? Какое странное имя, — заметил граф.

— Прекрасное имя, синьор, — возразил

Андзолето, — оно означает «утешение»…

— В добрый час! Как видно, она твоя подруга?

— Она моя невеста, синьор.

— Уже? Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.

— Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше

сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле.

— В таком случае, дети мои, вам придется еще долго

ждать.

— О, мы подождем, — проговорила Консуэло с веселым

спокойствием невинности.

Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными

ответами юной четы, затем профессор велел Андзолето прийти к нему на следующий

день, обещав послушать его, и они ушли, предоставив юношу его серьезным

занятиям.

— Как вы находите эту девочку? — спросил профессор

графа.

— Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно

некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемнадцатилетнего мальчика

каждая женщина — красавица».

— Прекрасно, — ответил профессор, — теперь я

могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша таинственная

красавица — Консуэло.

— Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький

кузнечик? Быть не может, маэстро!

— Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что

она была бы соблазнительной примадонной?

Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на

Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием воскликнул:

— Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные

ошибки, наделяя огнем гениальности такие безобразные головы!

— Значит, вы отказываетесь от ваших преступных

намерений? — спросил профессор.

— Разумеется.

— Вы обещаете мне это? — добавил Порпора.

— О, клянусь вам! — ответил граф.

|