Увеличить Увеличить |

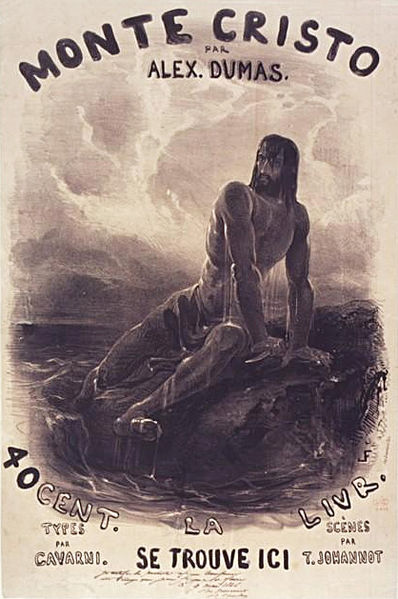

XIV. MAZZOLATO

- Господа, - сказал граф Монте-Кристо, - примите мои извинения, что я не пришел

первым; но я боялся обеспокоить вас, если бы явился к вам в более ранний

час. К тому же вы уведомили меня, что сами пожалуете ко мне, и я

сообразовался с вашим желанием.

- Мы приносим вам тысячу благодарностей, граф, - сказал Альбер, - вы поистине

выручили нас из беды. Мы уже изобретали самые фантастические колымаги, когда

нам передали ваше любезное приглашение.

- Во всем виноват этот болван Пастрини, - отвечал граф, приглашая молодых людей

сесть на диван. - Он ни слова не сказал мне о ваших затруднениях. А я,

находясь здесь в полном одиночестве, только искал случая познакомиться с

моими соседями. Как только я узнал, что могу быть вам чем-нибудь полезен, я,

как видите, немедленно воспользовался случаем представиться вам.

Молодые люди ответили глубоким поклоном. Франц не проронил еще ни слова; он

был в нерешительности: так как ничто не указывало на желание графа узнать его

или быть узнанным, то он не знал, намекнуть ли ему на их первую встречу, или

дождаться новых доказательств. К тому же если он был вполне уверен, что

накануне в ложе видел именно этого человека, то он не мог бы утверждать столь

же положительно, что это тот, кто за день перед тем был в Колизее, поэтому он

решил не забегать вперед и ничего графу не говорить. Вдобавок у Франца было

то преимущество перед Монте-Кристо, что он владел его тайной, тогда как тот

не имел никакой власти над Францем, которому нечего было скрывать.

Все же он решил навести разговор на предмет, который мог бы разрешить некоторые

его сомнения.

- Вы предоставили нам места в вашей коляске и в окнах палаццо Росполи, -

сказал он, - так не научите ли вы нас, как нам получить какой-нибудь

"пост", как говорят в Италии, на Пьяцца-дель-Пополо?

- Ах, да, - ответил граф небрежным тоном, пристально вглядываясь в Морсера,

- сегодня на Пьяцца-дель-Пополо, кажется, что-то вроде казни?

- Да, - сказал Франц, обрадованный тем, что граф сам затрагивает желательную

ему тему.

- Позвольте, я вчера как будто велел моему управляющему заняться этим делом;

может быть, я и тут смогу оказать вам маленькую услугу.

Он протянул руку к шнурку и позвонил три раза.

- Вы когда-нибудь задумывались над правильным распределением своего времени и

над возможностью упростить вашим слугам хождение взад и вперед? - сказал он

Францу. - Я изучил этот вопрос: теперь я звоню камердинеру один раз, дворецкому

- два раза и управляющему - три раза. Таким образом я не трачу ни одной

лишней минуты и ни одного лишнего слова. А вот и мои управляющий.

В комнату вошел человек лет сорока пяти, похожий, как две капли воды, на того

контрабандиста, который вводил Франца в пещеру Синдбада, но тот не подал вида,

что узнает его. Франц понял, что таково было приказание графа.

- Господин Бертуччо, - сказал граф, - вы помните, что я вчера поручил вам

достать окно на Пьяцца-дельПополо?

- Да, ваше сиятельство, - отвечал управляющий, - но так как было уже слишком

поздно...

- Как! - воскликнул граф, нахмурив брови. - Я же сказал вам, что мне нужно

окно?

- Ваше сиятельство и получит его, но так как оно было сдано князю Лобаньеву, то

мне пришлось заплатить за него сто...

- Хорошо, хорошо, господин Бертуччо: избавьте моих гостей от хозяйственных

подробностей; вы достали окно - это все, что требуется. Скажите адрес кучеру и

ждите нас на лестнице, чтобы проводить нас; можете идти.

Управляющий отвесил поклон и повернулся к двери.

- Да, вот еще что, - продолжал граф, - будьте так любезны и узнайте у Пастрини,

получил ли он "таволетту" и нельзя ли прислать мне программу казни.

- Не беспокойтесь, - заявил Франц, вынимая из кармана записную книжку, - я сам

видел эту табличку и списал с нее, - вот, взгляните.

- Прекрасно. В таком случае, господин Бертуччо, можете идти, вы мне больше не

нужны. Распорядитесь только, чтобы нам доложили, когда подадут завтрак.

Надеюсь, вы окажете мне честь позавтракать со мною? - прибавил он, обращаясь к

гостям.

- Но, право, граф, - сказал Альбер, - мы не можем так злоупотреблять вашим

гостеприимством.

- Нет, нет, напротив, вы доставите мне большое удовольствие; когда-нибудь

один из вас, а может быть и оба, отплатит мне тем же в Париже. Господин

Бертуччо, распорядитесь, чтобы поставили три прибора.

Он взял из рук Франца записную книжку.

- Так, так, - продолжал он небрежным тоном, как будто читал театральную

афишу, - "...22 февраля... будут казнены: Андреа Рондоло, осужденный за

убийство высокоуважаемого и достопочтенного дона Чезаре Торлини, каноника

церкви св. Иоанна Латеранского, и Пеппино, прозванный Рокка Приори, уличенный в

сообщничестве с презренным разбойником Луиджи Вампа и членами его

шайки..." Гм!.. "Первый будет mazzolato, второй будет

decapitato". Да, - прибавил граф, - по-видимому, так все и должно было

совершиться, но вчера, кажется, произошло изменение в порядке и ходе этой

церемонии.

- Вот как? - сказал Франц.

- Да, я слыхал вчера у кардинала Роспильози, где я провел вечер, что казнь

одного из преступников отложена.

- Которого? Андреа Рондоло? - спросил Франц.

- Нет, - отвечал граф, - другого... (он заглянул в записную книжку, словно не

мог вспомнить имени) Пеппино, прозванного Рокка Приори. Это лишает вас

гильотины; но у вас остается mazzolato, а это очень любопытная казнь, когда

видишь ее впервые, и даже во второй раз; тогда как гильотина, которая

вам, впрочем, вероятно, знакома, слишком проста, слишком однообразна, в

ней не бывает ничего неожиданного. Нож не срывается, не дрожит, не бьет мимо,

не принимается за дело тридцать раз, как тот солдат, который отсекал голову

графу де Шале, хотя, конечно, возможно, что Ришелье поручил этого клиента

особому вниманию палача. Нет, продолжал граф презрительным тоном, - не

говорите мне об европейцах, когда речь идет о пытках; они в них ничего не

понимают, это совершенные младенцы или, вернее, дряхлые старики во всем, что

касается жестокости.

- Можно подумать, граф, - сказал Франц, - что вы занимались сравнительным

изучением казней у различных народов земного шара.

- Во всяком случае мало найдется таких, которых бы я не видел,

хладнокровно ответил граф.

- Неужели вы находили удовольствие в таких ужасных зрелищах?

- Моим первым чувством было отвращение, потом равнодушие, под конец

любопытство.

- Любопытство? Какое страшное слово!

- Почему? В жизни самое важное - смерть. Так разве не любопытно узнать, каким

образом душа может расставаться с телом и как, сообразно со своим характером,

темпераментом и даже местными нравами, люди переносят этот последний переход

от бытия к небытию? Смею вас уверить: чем больше видишь умирающих, тем легче

умирать; а потому я убежден, что смерть может быть казнью, но не искуплением.

- Я вас не вполне понимаю, - отвечал Франц. - Поясните вашу мысль, вы не можете

себе представить, до какой степени то, что вы говорите, меня занимает.

- Послушайте, - сказал граф, и лицо его налилось желчью, как у других оно

наливается кровью. - Если бы кто-нибудь заставил умереть в неслыханных пытках,

в бесконечных мучениях вашего отца, или мать, или возлюбленную, словом

кого-нибудь из тех близких людей, которые, будучи вырваны из нашего сердца,

оставляют в нем вечную пустоту и вечно кровоточащую рану, неужели вы бы

считали, что общество дало вам достаточное удовлетворение, потому что нож

гильотины прошел между основанием затылочной кости и трапециевидными мышцами

убийцы и тот, по чьей вине вы пережили долгие годы душевных мук, в течение

нескольких секунд испытал физические страдания?

- Да, я знаю, - отвечал Франц, - человеческое правосудие - плохой

утешитель; оно может пролить кровь за кровь и только; не следует требовать от

него большего, чем оно может дать.

- И я еще говорю о таком случае, - продолжал граф, - когда общество,

потрясенное в самых основах убийством одного из своих членов, воздает

смертью за смерть. Но существуют миллионы мук, разрывающих сердце человека,

которыми общество пренебрегает и за которые оно не мстит даже тем

неудовлетворительным способом, о котором мы только что говорили. Разве нет преступлений,

достойных более страшных пыток, чем кол, на который сажают у турок, чем

вытягивание жил, принятое у ирокезов, а между тем равнодушное общество

оставляет их безнаказанными?.. Скажите, разве нет таких преступлений?

- Есть, - отвечал Франц, - и ради них-то и терпят ДУЭЛЬ.

- Дуэль! - воскликнул граф. - Нечего сказать, славное средство достигнуть

цели, когда эта цель - мщение! Человек похитил у вас возлюбленную, обольстил

вашу жену, обесчестил вашу дочь; всю вашу жизнь, имевшую право ожидать от бога

той доли счастья, которую он обещал Каждому своему созданию, этот человек

превратил в страдание, муку и позор! И вы будете чувствовать себя отомщенным,

если этому человеку, который вверг ваш мозг в безумие, а сердце в отчаяние, вы

проткнете шпагой грудь или всадите пулю в лоб? Полноте! Не говоря уже о

том, что он нередко выходит из борьбы победителем, оправданным в глазах

света и как бы прощенным богом. Нет, нет, - продолжал граф, - если мне суждено

когда-нибудь мстить, то я буду мстить не так.

- Итак, вы отрицаете дуэль? Вы отказались бы драться? - спросил в свою

очередь Альбер, удивленный странной теорией графа.

- Нет, почему же? - возразил граф. - Поймите меня: я буду драться за

безделицу, за оскорбление, за попытку уличить меня во лжи, за пощечину и сделаю

это тем более с легким сердцем, что благодаря приобретенному мною искусству во

всем, что касается физических упражнений, и долголетней привычке к

опасности я мог бы не сомневаться, что убью своего противника. Разумеется, за

все это я стал бы драться; но за глубокое, долгое, беспредельное, вечное

страдание я отплатил бы точно такими же муками, око за око, зуб за зуб, как

говорят люди Востока, наши извечные учители, эти избранники, сумевшие

превратить жизнь в сон, а явь в земной рай.

- Но мне кажется, - возразил Франц, - поскольку вы одновременно становитесь и

судьей и палачом в вашем собственном деле, трудно удержаться на границе закона

и самому не подпасть под его власть. Ненависть слепа, гнев безрассуден, и кто

упивается мщением, рискует испить из горькой чаши.

- Да - если он беден и глуп; нет - если он обладает миллионами и умен.

Впрочем, в самом худшем случае ему грозит только та казнь, о которой мы сейчас

говорили и которой человеколюбивая французская революция заменила

четвертование и колесование А что для него казнь, если он отомщен? Право, мне

почти жаль, что этот несчастный Пеппино, по-видимому, не будет

"decapitato", как они выражаются; вы увидели бы, сколько это берет

времени и стоит ли об этом говорить Но, право же, господа, какой странный

разговор для первого дня карнавала! С чего он начался? Ах, да, помню! Вы

изъявили желание иметь место в моем окне; ну, что ж, пожалуйста; но прежде

всего сядем за стол, потому что, кажется, завтрак готов.

В самом деле, одна из четырех дверей гостиной отворилась, и вошедший лакей

произнес сакраментальные слова:

- Al suo commodo [32].

Молодые люди поднялись и перешли в столовую.

Во время завтрака, превосходного и изысканно сервированного, Франц старался

поймать взгляд Альбера и прочесть в нем впечатление, которое, как он не

сомневался, слова их хозяина должны были произвести на него; но потому ли,

что тот, по свойственной ему беспечности, не обратил на них особого

внимания, потому ли, что уступка, сделанная графом Монте-Кристо в вопросе

о дуэли, примирила с ним Альбера, потому ли, наконец, что предшествовавшие

обстоятельства, известные только Францу, только для него усугубляли значение

высказанных графом взглядов, - но он не заметил, чтобы его приятель был

чем-нибудь озабочен; напротив того, он усердно оказывал честь завтраку, как

человек, в продолжение почти пяти месяцев вынужденный довольствоваться

итальянской кухней, как известно, одной из худших в мире. Что касается графа,

то тот едва прикасался к кушаньям; казалось, что, садясь за стол со своими

гостями, он исполнял только долг учтивости и ждал их ухода, чтобы велеть

подать себе какое-нибудь странное или особенное блюдо.

Это невольно напомнило Францу тот ужас, который граф внушил графине Г., и ее

уверенность, что граф, то есть человек, сидевший в ложе напротив, - вампир.

После завтрака Франц посмотрел на часы.

- Что вы? - спросил его граф.

- Извините нас, граф, - ответил Франц, - но у нас еще тысяча дел.

- Каких?

- У нас еще нет костюмов, а сегодня костюм обязателен.

- Об этом не беспокойтесь. На Пьяцца-дель-Пополо у нас, по-видимому, отдельная

комната; я велю принести туда какие вам угодно костюмы, и мы переоденемся там

же на месте.

- После казни? - воскликнул Франц.

- Разумеется, после, до или во время казни, как вам будет угодно.

- В виду эшафота?

- Эшафот входит в программу праздника.

- Знаете, граф, я раздумал, - сказал Франц, - я очень благодарен за вашу предупредительность,

но я удовольствуюсь местом в вашей коляске и у окна палаццо Росполи и попрошу

вас располагать моим местом на Пьяцца-дель-Пополо.

- Но должен вас предупредить, что вы лишаете себя очень любопытного зрелища,

- отвечал граф.

- Вы мне о нем расскажете, - возразил Франц, - и я уверен, что в ваших устах

рассказ произведет на меня не меньшее впечатление, чем произвело бы само

зрелище. Впрочем, я уже несколько раз хотел посмотреть па смертную казнь и

никогда не мог решиться; а вы, Альбер?

- Я видел казнь Кастена, - отвечал виконт, - но, кажется, я был навеселе; это

было в день окончания коллежа, и мы провели ночь в каком-то кабаке.

- Если вы чего-либо не делали в Париже, то это еще не причина не делать этого

в чужих краях, - сказал граф. - Путешествуешь, чтобы приобрести знания;

меняешь места, чтобы увидеть новое. Подумайте, как вам будет стыдно, когда у

вас спросят: "Как казнят в Риме?", а вы ответите: "Не

знаю". Притом же осужденный, говорят, отъявленный мерзавец, негодяй,

убивший каминным таганом почтенного каноника, который воспитал его, как сына.

Черт возьми, когда убиваешь духовное лицо, нужно выбирать более приличное

орудие, чем таган, особенно если это духовное лицо, быть может, твой отец.

Если бы вы путешествовали по Испании, вы бы пошли взглянуть на бой быков,

правда? Так предположите, что мы едем смотреть бой быков; вспомните о цирке

древних римлян, об охотах, где убивали триста львов и сотню людей. Вспомните

о восьмидесяти тысячах зрителей, хлопавших в ладоши, о почтенных матронах,

приводивших с собою своих дочерей-невест, о прелестных белокурых

весталках, подававших прелестным пальчиком знак, говоривший. "Ну, не

ленитесь, добивайте скорей этого человека, он и так уже почти мертв".

- Вы поедете, Альбер? - спросил Франц.

- Пожалуй; я, как и вы, колебался, но красноречие графа меня убедило.

- Так поедемте, если вам угодно, - сказал Франц, - но по дороге на

Пьяцца-дель-Пополо я бы хотел побывать на Корсо; возможно это?

- Пешком - да, в экипаже - нет.

- Так я пойду пешком.

- А вам необходимо попасть на Корсо?

- Да, мне там нужно кое-что посмотреть.

- Хорошо, пойдем пешком на Корсо, а экипаж поедет по виа-дель-Бабуино и будет

ждать нас на Пьяццадель-Пополо; я и сам ничего не имею против того, чтобы

пройтись по Корсо и посмотреть, исполнены ли кое-какие мои распоряжения.

- Ваше сиятельство, - доложил, открывая дверь, лакей, - какой-то человек в

одежде паломника просит позволения поговорить с вами.

- Да, знаю, - сказал граф. - Господа, не угодно ли вам пройти в гостиную? Там

на столе вы найдете превосходные гаванские сигары... Через минуту я вернусь

к вам.

Молодые люди встали и вышли в одну из дверей, между тем как граф, еще раз

извинившись перед ними, вышел в другую. Альбер, большой любитель хороших сигар,

считавший, что он приносит тяжелую жертву, обходясь без сигар Кафе де Пари,

подошел к столу и вскрикнул от радости, увидав настоящие "пурос".

- Ну, - спросил его Франц, - что вы думаете о графе Монте-Кристо?

- Что я о нем думаю? - отвечал Альбер, явно удивленный таким вопросом со

стороны своего приятеля. - Я думаю, что это премилый человек, радушный хозяин,

который много видел, много изучал, много думал и принадлежит, как Брут, к

школе стоиков, а в довершение всего, - прибавил он, любовно выпуская изо рта

дым, спирально поднимающийся к потолку, - у него превосходные сигары.

Таково было мнение Альбера о графе. А так как Альбер всегда хвалился, что

только хорошенько поразмыслив составляет себе мнение о ком бы то ни было и о

чем бы то ни было, то Франц и не пытался ему противоречить.

- Но вы обратили внимание на одно очень странное обстоятельство? сказал он.

- Какое?

- Вы заметили, как пристально он на вас смотрел?

- На меня?

-

Да, на вас.

Альбер задумался.

- Увы, - сказал он со вздохом, - в этом нет ничего удивительного. Я уже год,

как уехал из Парижа, и, вероятно, одет, как чучело. Граф, должно быть, принял

меня за провинциала; разуверьте его, дорогой, и при первом случае скажите ему,

что это совсем не так.

Франц улыбнулся. Минуту спустя вернулся граф.

- Вот и я, господа, и весь к вашим услугам, - сказал он. - Распоряжения отданы;

экипаж направляется своей дорогой на Пьяцца-дель-Пополо, а мы пойдем туда же

по Корсо, если вам угодно. Возьмите немного сигар, господин де Морсер.

- Охотно, граф, благодарю вас, - отвечал Альбер, - итальянские сигары еще хуже

французских. Когда вы приедете в Париж, я расквитаюсь с вами.

- Не отказываюсь; я надеюсь когда-нибудь быть в Париже и, с вашего

позволения, явлюсь к вам. Ну, господа, время не ждет, уже половина первого.

Идем!

Все трое спустились вниз. Кучер выслушал последние распоряжения своего

господина и поехал по виа-дель-Бабуино, а граф с молодыми людьми направились к

Пьйцца ди Спанья по виа Фраттина, которая вывела их на Корсо между палаццо

Фиано и палаццо Росполи.

Франц во все глаза смотрел на окна этого дворца; он не забыл о сигнале,

условленном в Колизее между транстеверинцем и человеком в плаще.

-

Которые из этих окон ваши? - спросил он графа насколько мог естественным тоном.

- Три последние, - отвечал тот с непритворной беспечностью, не угадывая

подлинного значения вопроса.

Франц быстро окинул взглядом окна. Боковые были затянуты желтой камкой, а

среднее - белой с красным крестом.

Человек в плаще сдержал свое обещание, и сомнений больше не было: человек в

плаще и был граф МонтеКристо.

Все три окна были еще пусты.

Повсюду уже готовились к карнавалу, расставляя стулья, строили подмостки,

затягивали окна. Маски не смели показываться, а экипажи разъезжать, пока

не ударит колокол; но маски угадывались за всеми окнами, а экипажи за всеми

воротами.

Франц, Альбер и граф продолжали идти по Корсо. По мере того как они приближались

к Пьяцца-дель-Пополо, толпа становилась все гуще. Над толпой в середине

площади высился обелиск с венчающим его крестом, а на скрещении трех улиц -

Бабуино, Корсо и Рипетта - два столба эшафота, между которыми блестел

полукруглый нож гильотины.

На углу они увидели графского управляющего, который ждал своего господина.

Окно, нанятое, по-видимому, за такую непомерную цену, что граф не хотел, чтобы

гости знали об этом, находилось в третьей этаже большого дворца между

виа-дельБабуино и Монте Пинчо. Комната представляла собой нечто вроде

будуара, смежного со спальней; закрыв дверь спальни, занявшие будуар

оказывались как бы у себя дома На стульях были разложены весьма изящные

костюмы паяцев из голубого и белого атласа.

- Так как вы разрешили мне самому выбрать костюмы, - сказал граф обоим друзьям,

- то я распорядился, чтобы вам приготовили вот эти. Во-первых, в нынешнем году

это самые модные, а во-вторых, они очень удобны для конфетти, потому что на них

мука незаметна.

Франц почти не слышал слов графа и, может быть, даже недостаточно оценил

его любезность; все его внимание было сосредоточено на том зрелище, которое

представляла Пьяцца-дель-Пополо, и на страшном орудии, составлявшем в этот час

ее главное украшение.

В первый раз в жизни Франц видел гильотину; мы говорим гильотину, потому что

римская mandaia очень похожа на французское орудие смерти. Такой же нож, в

виде полумесяца, режущий выпуклой стороной, но падающий с меньшей высоты, -

вот и вся разница.

Два человека, сидя на откидной доске, на которую кладут осужденного, в

ожидании казни закусывали - насколько мог рассмотреть Франц - хлебом и

колбасой. Один из них приподнял доску, достал из-под нее флягу с вином, отпил

глоток и передал ее товарищу; это были помощники палача.

Глядя на них, Франц чувствовал, что у корней его волос проступает пот.

Осужденные накануне были переведены из Новой тюрьмы в маленькую церковь

Санта-Мария-дель-Пополо и провели там всю ночь, каждый с двумя священниками,

приготовлявшими их к смерти, в освещенной множеством свечей часовне, перед

которой шагали взад и вперед ежечасно сменявшиеся часовые.

Двойной ряд карабинеров выстроился от дверей церкви до эшафота и окружал его

кольцом, оставляя свободным проход футов в десять шириною, а вокруг гильотины

- пространство шагов в сто в окружности. Вся остальная площадь была заполнена

толпой. Многие женщины держали детей на плечах, откуда этим юным зрителям

отлично был виден эшафот.

Монте Пинчо казался обширным амфитеатром, все уступы которого были усеяны

народом; балконы обеих церквей, на углах виа-дель-Бабуино и

виа-ди-Рипетта, были переполнены привилегированной публикой; ступени папертей

напоминали морские волны, подгоняемые к портику непрерывным приливом; каждый

выступ стены, достаточно широкий, чтобы на нем мог поместиться человек, служил

пьедесталом для живой статуи.

Слова графа оправдывались: очевидно, в жизни нет более интересного зрелища

чем смерть.

А между тем вместо тишины, которая, казалось, приличествовала

торжественности предстоящей церемонии, от толпы исходил громкий шум,

слагавшийся из хохота, гиканья и радостных возгласов, по-видимому, и в этом

граф оказался прав казнь была для толпы не чем иным, как началом карнавала.

Вдруг, как по мановению волшебного жезла, шум затих; церковные двери

распахнулись.

Впереди выступало братство кающихся пилигримов, одетых в серые мешки с

вырезами для глаз, держа в руках зажженные свечи; первым шествовал глава

братства.

За пилигримами шел мужчина огромного роста. Он был обнажен, если не считать

коротких холщовых штанов; на левом боку у него висел большой нож, вложенный

в ножны; на правом плече он нес тяжелую железную палицу. Это был палач.

На ногах у него были сандалии, привязанные у щиколоток бечевками.

Вслед за палачом, в том порядке, в каком они должны были быть казнены, шли

Пеппино и Андреа.

Каждого из них сопровождали два священника.

Ни у того, ни у другого глаза не были завязаны.

Пеппино шел довольно твердым шагом; по-видимому, ему успели дать знать о

том, что его ожидает.

Андреа священники вели под руки.

Осужденные время от времени целовали распятие, которое им прикладывали к губам.

При одном их виде Франц почувствовал, что у него подкашиваются ноги; он

взглянул на Альбера. Тот, бледнее своей манишки, безотчетным движением

отшвырнул сигару, хотя выкурил ее только до половины.

Один лишь граф был невозмутим. Мало того, легкий румянец проступил на его

мертвенно-бледном лице.

Ноздри его раздувались, как у хищного зверя, чующего кровь, а полураскрытые

губы обнажали ряд зубов, белых и острых, как у шакала.

И при всем том на лице его лежало выражение мягкой приветливости, какого Франц

еще никогда у него не замечал; особенно удивительны были его ласковые

бархатные глаза.

Между тем осужденные приблизились к эшафоту, и уже можно было разглядеть их

лица. Пеппино был красивый смуглолицый малый лет двадцати пяти с вольным и

диким взором. Он высоко держал голову, словно высматривая, с какой стороны

придет спасение.

Андреа был толст и приземист; по его гнусному, жестокому лицу трудно было

определить возраст; ему можно было дать лет тридцать. В тюрьме он отпустил

бороду. Голова его свешивалась на плечо, ноги подкашивались; казалось, все

его существо двигается покорно и механически, без участия воли.

- Вы говорили, кажется, что будут казнить только одного, - сказал Франц

графу.

- И я не солгал вам, - холодно ответил тот.

- А между тем осужденных двое.

- Да; но один из них близок к смерти, а другой проживет еще много лет.

- На мой взгляд, если его должны помиловать, то сейчас самое время.

- Так оно и есть; взгляните, - сказал граф.

И в самом деле, в ту минуту, когда Пеппино подходил к подножию эшафота,

пилигрим, по-видимому замешкавшийся, никем не остановленный, пробрался сквозь

цепь солдат, подошел к главе братства и передал ему вчетверо сложенную бумагу.

От пламенного взгляда Пеппино не ускользнула ни одна подробность этой сцены;

глава братства развернул бумагу, прочел ее и поднял руку.

- Да будет благословен господь, и хвала его святейшеству папе! - произнес он

громко и отчетливо. - Один из осужденных помилован.

- Помилован! - вскрикнула толпа, как один человек. - Один помилован!

Услыхав слова "помилован", Андреа встрепенулся и поднял голову.

- Кто помилован? - крикнул он.

Пеппино молча, тяжело дыша, застыл на месте.

- Помилован Пеппино, прозванный Рокка Приори, - сказал глава братства.

И он передал бумагу начальнику карабинеров; тот прочел ее и возвратил.

- Пеппино помилован! - закричал Андреа, сразу стряхнув с себя оцепенение. -

Почему помиловали его, а не меня? Мы должны были оба умереть; мне обещали,

что он умрет раньше меня; вы не имеете права убивать меня одного, я не хочу

умирать один, не хочу!

Он вырывался из рук священников, извивался, вопил, рычал, как одержимый, и

пытался разорвать веревки, связывавшие его руки.

Палач сделал знак своим помощникам, они соскочили с эшафота и схватили

осужденного.

- Что там происходит? - спросил Франц, обращаясь к графу.

Так как все говорили на римском диалекте, то он плохо понимал, в чем дело.

- Что там происходит? - повторил граф. - Разве вы не догадываетесь? Этот

человек, который сейчас умрет, буйствует оттого, что другой человек не умрет

вместе с ним; если бы ему позволили, он разорвал бы его ногтями и зубами, лишь

бы не оставить ему жизни, которой сам лишается. О люди, люди! Порождение

крокодилов, как сказал Карл Моор! - воскликнул граф, потрясая кулаками над

толпой. - Я узнаю вас, во все времена вы достойны самих себя!

Андреа и помощники палача катались по пыльной земле, и осужденный продолжал

кричать: "Он должен умереть! Я хочу, чтобы он умер! Вы не имеете права

убивать меня одного!"

- Смотрите, - сказал граф, схватив молодых людей за руки, - смотрите, ибо

клянусь вам, на это стоит посмотреть: вот человек, который покорился судьбе,

который шел на плаху, который готов был умереть, как трус, правда, но без

сопротивления и жалоб. Знаете, что придавало ему силы? Что утешало его?

Знаете, почему он покорно ждал казни? Потому, что другой также терзался;

потому, что другой также должен был умереть; потому, что другой должен был

умереть раньше него! Поведите закалывать двух баранов, поведите двух быков на

убой и дайте понять одному из них, что его товарищ не умрет; баран заблеет от

радости, бык замычит от счастья, а человек, созданный по образу и подобию

божию, человек, которому бог заповедал, как первейший, единственный, высший

закон - любовь к ближнему, человек, которому бог дал язык, чтобы выражать свои

мысли, - каков будет его первый крик, когда он узнает, что его товарищ

спасен? Проклятие. Хвала человеку, венцу природы, царю творения!

И граф засмеялся, но таким страшным смехом, каким может смеяться только

тот, кто много выстрадал.

Между тем борьба возле гильотины продолжалась; смотреть на это было

невмоготу. Помощники палача тащили Андреа на эшафот; он восстановил против себя

всю толпу, и двадцать тысяч голосов кричали: "Казнить! Казнить его!"

Франц отшатнулся; но граф снова схватил его за руку и держал у окна.

- Что с вами? - спросил он его. - Вам жаль его? Нечего сказать, уместная

жалость! Если бы вы узнали, что под вашим окном бегает бешеная собака, вы

схватили бы ружье, выскочили на улицу и без всякого сожаления застрелили бы в

упор бедное животное, которое в сущности только тем и виновато, что его

укусила другая бешеная собака, и оно платит тем же, а тут вы жалеете человека,

которого никто не кусал и который тем не менее убил своего благодетеля и

теперь, когда он не может убивать, потому что у него связаны руки, исступленно

требует смерти своего товарища по заключению, своего товарища по несчастью!

Нет, смотрите, смотрите!

Требование графа было почти излишне: Франц не мог оторвать глаз от страшного

зрелища. Помощники палача втащили осужденного на эшафот и, несмотря на его

пинки, укусы и крики, принудили его стать на колени. Палач стал сбоку от него,

держа палицу наготове; по его знаку помощники отошли. Осужденный хотел

приподняться, но не успел: палица с глухим стуком ударила его по левому виску;

Андреа повалился ничком, как бык, потом перевернулся на спину. Тогда палач

бросил палицу, вытащил нож, одним ударом перерезал ему горло, стал ему на

живот и начал топтать его ногами. При каждом нажиме ноги струя крови била из

шеи казненного.

Франц не мог дольше выдержать; он бросился в глубь комнаты и почти без

чувств упал в кресло.

Альбер, зажмурив глаза, вцепился в портьеру окна.

Граф

стоял, высоко подняв голову, словно торжествующий гений зла.

|