Увеличить Увеличить |

II. La creatura bella bianco vestita (Dante)[158]

Когда Квазимодо увидел, что келья опустела, что цыганки

здесь нет, что, пока он защищал ее, она была похищена, он вцепился себе в

волосы и затопал ногами от нежданного горя. Затем принялся бегать по всей

церкви, разыскивая цыганку, испуская нечеловеческие вопли, усеивая плиты собора

своими рыжими волосами Это было как раз в то мгновенье, когда победоносные

королевские стрелки вступили в собор и тоже принялись искать цыганку. Бедняга

глухой помогал им, не подозревая, каковы их намерения; он полагал, что врагами

цыганки были бродяги. Он сам повел Тристана‑Отшельника по всем уголкам собора,

отворил ему все потайные двери, проводил за алтарь и в ризницы. Если бы

несчастная еще находилась в храме, он предал бы ее.

Когда утомленный бесплодными поисками Тристан, наконец,

отступился, а отступался он не так‑то легко, – Квазимодо продолжал искать

один. Отчаявшийся, обезумевший, он двадцать раз, сто раз обежал собор вдоль и

поперек, сверху донизу, то взбираясь, то сбегая по лестницам, зовя, крича,

обнюхивая, обшаривая, обыскивая, просовывая голову во все щели, освещая факелом

каждый свод. Самец, потерявший самку, не мог бы рычать и громче и свирепее.

Наконец, когда он убедился, и убедился окончательно, что Эсмеральды нет, что

все кончено, что ее украли у него, он медленно стал подниматься по башенной

лестнице, той самой лестнице, по которой он с таким торжеством, с таким

восторгом взбежал в тот день, когда спас ее. Он прошел по тем же местам,

поникнув головой, молча, без слез, почти не дыша. Церковь вновь опустела и

погрузилась в молчание. Стрелки ее покинули, чтобы устроить на колдунью облаву

в Сите. Оставшись один в огромном Соборе Богоматери, еще несколько минут назад

наполненном шумом осады. Квазимодо направился к келье, в которой цыганка так

долго спала под его охраной.

Приближаясь к келье, он вдруг подумал, что, может быть,

найдет ее там. Когда, огибая галерею, выходившую на крышу боковых приделов, он

увидел узенькую келью с маленьким окошком и маленькой дверью, притаившуюся под

упорной аркой, словно птичье гнездышко под веткой, у бедняги замерло сердце, и

он прислонился к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что, может быть, она

вернулась, что какойнибудь добрый гений привел ее туда, что это мирная,

надежная и уютная келья, и она не могла покинуть ее Он не смел двинуться с

места, боясь спугнуть свою мечту. «Да, – говорил он себе, – да, она,

вероятно, спит или молится. Не надо ее беспокоить».

Но наконец, собравшись с духом, он на цыпочках приблизился к

двери, заглянул и вошел. Никого! Келья была по‑прежнему пуста. Несчастный

глухой медленно обошел ее, приподнял постель, заглянул под нее, словно цыганка

могла спрятаться между каменной плитой и тюфяком, затем покачал головой и

застыл. Вдруг он в ярости затоптал ногою факел и, не вымолвив ни слова, не

издав ни единого вздоха, с разбега ударился головою о стену и упал без сознания

на пол.

Придя в себя, он бросился на постель и, катаясь по ней,

принялся страстно целовать это ложе, где только что спала девушка, и, казалось,

еще дышавшее теплом; некоторое время он лежал неподвижно, как мертвый, потом

встал и, обливаясь потом, задыхаясь, обезумев, принялся снова биться головой о

стену с жуткой мерностью раскачиваемого колокола и упорством человека,

решившего умереть. Обессилев, он снова упал, потом на коленях выполз из кельи и

сел против двери, как олицетворенное изумление.

Больше часа, не пошевельнувшись, просидел он так, пристально

глядя на опустевшую келью, мрачнее и задумчивее матери, сидящей между

опустевшей колыбелью и гробиком своего дитяти. Он не произносил ни слова; лишь

изредка бурное рыданье сотрясало его тело, но то было рыданье без слез,

подобное бесшумно вспыхивающим летним зарницам.

По‑видимому, именно тогда, доискиваясь в горестной своей

задумчивости, кто мог быть неожиданным похитителем цыганки, он остановился на

архидьяконе. Он припомнил, что у одного лишь Клода был ключ от лестницы, ведшей

в келью, он припомнил его ночные покушения на девушку – первое, в котором он,

Квазимодо, помогал ему, и второе, когда он. Квазимодо, помешал ему. Он

припомнил множество подробностей и вскоре уже не сомневался более в том, что цыганку

у него отнял архидьякон. Однако его уважение к священнику было так велико, его

благодарность, преданность и любовь к этому человеку пустили такие глубокие

корни в его сердце, что даже и теперь чувства эти противились острым когтям

ревности и отчаяния.

Он думал, что это сделал архидьякон, но кровожадная,

смертельная ненависть, которою он проникся бы к любому иному, тут, когда это

касалось Клода Фролло, обернулась у несчастного глухого глубочайшей скорбью.

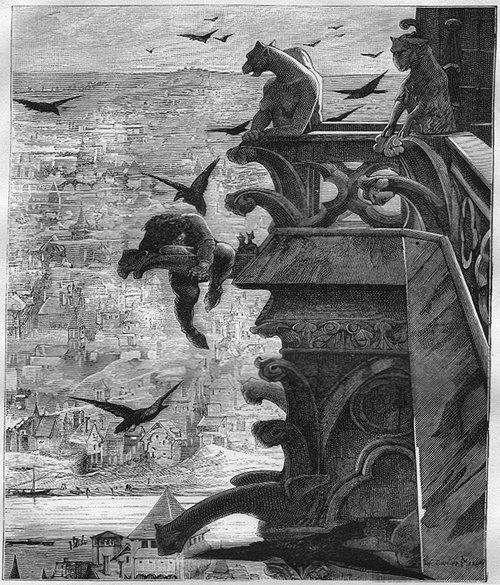

В ту минуту, когда его мысль сосредоточилась на священнике,

упорные арки собора осветились утренней зарей, и он вдруг увидел на верхней

галерее Собора Богоматери, на повороте наружной балюстрады, опоясывавшей свод

над хорами, движущуюся фигуру. Она направлялась в его сторону. Он узнал ее. То

был архидьякон.

Клод шел тяжелой и медленной поступью, не глядя перед собой;

он шел к северной башне, но взгляд его был обращен к правому берегу Сены. Он

держал голову высоко, точно силясь разглядеть что‑то поверх крыш. Такой косой

взгляд часто бывает у совы, когда она летит вперед, а глядит в сторону.

Архидьякон прошел над Квазимодо, не заметив его.

Глухой, окаменев при его неожиданном появлении, увидел, как

священник вошел в дверку северной башни. Читателю известно, что именно из этой

башни можно было видеть Городскую ратушу. Квазимодо встал и пошел за

архидьяконом.

Звонарь поднялся по башенной лестнице, чтобы узнать, зачем

поднимался по ней священник. Бедняга не ведал, что он сделает, что скажет, чего

он хочет. Он был полон ярости и страха. В его сердце столкнулись архидьякон и

цыганка.

Дойдя до верха башни, он, прежде чем выступить из мрака

лестницы на площадку, осторожно осмотрелся, ища взглядом священника. Тот стоял

к нему спиной. Площадку колокольни окружает сквозная балюстрада. Священник,

устремив взгляд на город, стоял, опираясь грудью на ту из четырех сторон

балюстрады, которая выходит к мосту Богоматери.

Бесшумно подкравшись сзади. Квазимодо старался разглядеть,

на что так пристально смотрит архидьякон.

Внимание священника было поглощено тем, на что он глядел, и

он даже не услышал шагов Квазимодо.

Великолепное, пленительное зрелище представляет собой

Париж, – особенно Париж того времени, – с высоты башен Собора

Богоматери летним ранним, веющим прохладою утром. Стоял июль. Небо было ясное.

Несколько запоздавших звездочек угасали то там, то тут, и лишь одна, очень

яркая, искрилась на востоке, где небо казалось всего светлее. Вот‑вот должно

было показаться солнце. Париж начинал просыпаться. В этом чистом, бледном свете

резко выступали обращенные к востоку стены домов. Исполинская тень колоколен

ползла с крыши на крышу, протягиваясь от одного конца города до другого. В

некоторых кварталах уже слышались шум и говор. Тут раздавался колокольный звон,

там – удары молота или дребезжание проезжавшей тележки. Кое‑где на поверхности

кровель уже возникали дымки, словно вырываясь из трещин огромной курящейся

горы. Река, дробившая свои волны о быки стольких мостов, о мысы стольких

островов, переливалась серебристой рябью. Вокруг города, за каменной его

оградой, глаз тонул в широком полукруге клубившихся испарений, сквозь которые

можно было смутно различить бесконечную линию равнин и изящную округлость

холмов. Самые разные звуки реяли над полупроснувшимся городом. На востоке

утренний ветерок гнал по небу белые пушистые хлопья, вырванные из гривы тумана,

застилавшего холмы.

На паперти кумушки с кувшинами для молока с удивлением

указывали друг другу на невиданное разрушение главных дверей Собора Богоматери

и на два потока расплавленного свинца, застывших в расщелинах камня. Это было

все, что осталось от ночного мятежа. Костер, зажженный Квазимодо между двух

башен, потух. Тристан уже очистил площадь и приказал бросить трупы в Сену.

Короли, подобные Людовику XI, заботятся о том, чтобы кровопролитие не оставляло

следов на мостовой.

С внешней стороны балюстрады, как раз под тем местом, где

стоял священник, находился один из причудливо обтесанных каменных желобов,

которыми щетинятся готические здания. В расщелине этого желоба два прелестных

расцветших левкоя, колеблемые ветерком, шаловливо раскланивались друг с другом,

точно живые. Над башнями, высоко в небе, слышался щебет птиц.

Но священник ничего этого не слышал, ничего этого не

замечал. Он был из тех людей, для которых не существует ни утра, ни птиц, ни

цветов. Среди этого необъятного простора, предлагавшего взору такое

многообразие, его внимание было сосредоточено на одном.

Квазимодо сгорал желанием спросить у него, что он сделал с

цыганкой, но архидьякон, казалось, унесся в иной мир. Он, видимо, переживал

одно из тех острейших мгновений, когда человек даже не почувствовал бы, как под

ним разверзается бездна. Вперив взгляд в одну точку, он стоял безмолвный,

неподвижный, и в этом безмолвии, в этой неподвижности было что‑то до того

страшное, что свирепый звонарь задрожал и не осмелился их нарушить. У него был

другой способ спросить священника: он стал следить за направлением его взгляда,

и взор его упал на Гревскую площадь.

Он увидел то, на что глядел архидьякон. Возле постоянной

виселицы стояла лестница. На площади виднелись кучки людей и множество солдат.

Какой‑то мужчина тащил по мостовой что‑то белое, за которым волочилось что‑то

черное. Этот человек остановился у подножия виселицы.

И тут произошло нечто такое, что Квазимодо не мог хорошо

разглядеть. Не потому, чтобы его единственный глаз утратил зоркость, но потому,

что скопление стражи у виселицы мешало ему видеть происходившее. Кроме того, в

эту минуту взошло солнце, и такой поток света хлынул с горизонта, что все

высокие точки Парижа – шпили, трубы и вышки – запылали одновременно.

Тем временем человек стал взбираться по лестнице. Теперь

Квазимодо отчетливо разглядел его. На плече он нес женщину‑девушку в белой

одежде; на шею девушки была накинута петля. Квазимодо узнал ее.

То была она.

Человек добрался до конца лестницы. Здесь он поправил петлю.

Священник, чтобы лучше видеть, стал на колени на самой

балюстраде.

Внезапно человек резким движением каблука оттолкнул

лестницу, и Квазимодо, уже несколько мгновений затаивавший дыхание, увидел, как

на конце веревки, на высоте двух туаз над мостовой, закачалось тело несчастной

девушки с человеком, вскочившим ей на плечи. Веревка перекрутилась в воздухе, и

Квазимодо увидел, как по телу цыганки пробежали страшные судороги. Вытянув шею,

с выкатившимися из орбит глазами священник тоже глядел на эту страшную сцену,

на мужчину и девушку – на паука и муху.

Вдруг в самое страшное мгновение сатанинский смех, смех, в

котором не было ничего человеческого, исказил мертвенно‑бледное лицо

священника. Квазимодо не слышал этого смеха, но он увидел его.

Звонарь отступил на несколько шагов за спиной архидьякона и

внезапно, в порыве ярости кинувшись на него, своими могучими руками столкнул

его в бездну, над которой наклонился Клод.

– Проклятье! – крикнул священник и упал вниз.

Водосточная труба, над которой он стоял, задержала его

падение В отчаянии он обеими руками уцепился за нее, и в тот миг, когда он

открыл рот, чтобы крикнуть еще раз, он увидел над краем балюстрады, над своей

головой, наклонившееся страшное, дышавшее местью лицо Квазимодо.

И он онемел.

Под ним зияла бездна. До мостовой было более двухсот футов.

В этом страшном положении архидьякон не вымолвил ни слова,

не издал ни единого стона Он лишь извивался, делая нечеловеческие усилия

взобраться по желобу до балюстрады Но его руки скользили по граниту, его ноги,

царапая почерневшую стену, тщетно искали опоры. Тем, кому приходилось

взбираться на башни Собора Богоматери, известно, что под балюстрадой находится

каменный карниз. На ребре этого скошенного карниза бился несчастный архидьякон.

Под ним была не отвесная, а ускользавшая от него вглубь стена.

Чтобы вытащить его из бездны, Квазимодо достаточно было

протянуть руку, но он даже не смотрел на Клода. Он смотрел на Гревскую площадь.

Он смотрел на виселицу. Он смотрел на цыганку.

Глухой облокотился на балюстраду в том месте, где до него

стоял архидьякон. Он не отрывал взгляда от того единственного, что в этот миг

существовало для него на свете, он был неподвижен и нем, как человек,

пораженный молнией, и слезы непрерывным потоком тихо струились из его глаза,

который до сей поры пролил одну‑единственную слезу.

Архидьякон изнемогал. По его лысому лбу катился пот, из‑под

ногтей на камни сочилась кровь, колени были в ссадинах.

Он слышал, как при каждом усилии, которое он делал, его

сутана, зацепившаяся за желоб, трещала и рвалась. В довершение несчастья желоб

оканчивался свинцовой трубой, гнувшейся под тяжестью его тела Архидьякон

чувствовал, что труба медленно подается Несчастный сознавал, что, когда

усталость сломит его руки, когда его сутана разорвется, когда свинцовая труба

сдаст, падение неминуемо, и ужас леденил его сердце. Порой он устремлял

блуждающий взгляд на тесную площадку футов на десять ниже, образуемую

архитектурным украшением, и молил небо из глубины своей отчаявшейся души

послать ему милость – окончить свой век на этом пространстве в два квадратных

фута, даже если ему суждено прожить сто лет. Один раз он взглянул вниз на

площадь, в бездну; когда он поднял голову, веки его были сомкнуты, а волосы

стояли дыбом.

Было что‑то страшное в молчании этих двух человек. В то

время как архидьякон в нескольких футах от Квазимодо погибал лютой смертью.

Квазимодо плакал и смотрел на Гревскую площадь.

Архидьякон, видя, что все его попытки только расшатывают его

последнюю хрупкую опору, решил больше не шевелиться. Обхватив желоб, он висел

едва дыша, неподвижно, чувствуя лишь судорожное сокращение мускулов живота,

подобное тому, какое испытывает человек во сне, когда ему кажется, что он

падает. Его остановившиеся глаза были болезненно и изумленно расширены. Но

почва постепенно уходила из‑под него, пальцы скользили по желобу, руки слабели,

тело становилось тяжелее. Поддерживавшая его свинцовая труба все ниже и ниже

склонялась над бездной.

Он видел под собой – и это было ужасно – кровлю Сен‑Жан‑ле‑Рон,

казавшуюся такой маленькой, точно перегнутая пополам карта. Он глядел на

бесстрастные изваяния башни, повисшие, как и он, над пропастью, но без страха

за себя, без сожаления к нему. Все вокруг было каменным: прямо перед ним –

раскрытые пасти чудовищ, под ним, в глубине площади – мостовая, над его головой

– плакавший Квазимодо.

На Соборной площади стояли добродушные зеваки и спокойно

обсуждали, кто этот безумец, который таким странным образом забавлялся.

Священник слышал, как они говорили, – их высокие, звучные голоса долетали

до него:

– Да ведь он сломит себе шею!

Квазимодо плакал.

Наконец архидьякон, с пеной бешенства и ужаса на губах,

понял, что его усилия тщетны. Все же он собрал остаток сил для последней

попытки. Он подтянулся на желобе, коленями оттолкнулся от стены, уцепился

руками за расщелину в камне, и ему удалось подняться приблизительно на один

фут; но от этого толчка конец поддерживавшей его свинцовой трубы сразу

погнулся. Одновременно порвалась его сутана. Чувствуя, что он потерял всякую

опору, что только его онемевшие слабые руки еще за что‑то цепляются, несчастный

закрыл глаза и выпустил желоб. Он упал.

Квазимодо смотрел на то, как он падал.

Падение с такой высоты редко бывает отвесным. Архидьякон,

полетевший в пространство, сначала падал вниз головою, вытянув руки, затем

несколько раз перевернулся в воздухе. Ветер отнес его на кровлю одного из

соседних домов, и несчастный об нее ударился Однако, когда он долетел до нее,

он был еще жив Звонарь видел, как он, пытаясь удержаться, цеплялся за нее

пальцами. Но поверхность была слишком поката, а он уже обессилел. Он скользнул

вниз по крыше, как оторвавшаяся черепица, и грохнулся на мостовую. Там он

остался лежать неподвижно.

Тогда Квазимодо поднял глаза на цыганку, тело которой,

вздернутое на виселицу, билось под белой одеждой в последних предсмертных

содроганиях, потом взглянул на архидьякона, распростертого у подножия башни,

потерявшего человеческий образ, и с рыданием, всколыхнувшим его уродливую

грудь, произнес:

– Это все, что я любил!

|