Увеличить Увеличить |

V. Продолжение главы о Клоде Фролло

В 1482 году Квазимодо было около двадцати лет, Клоду Фролло

– около тридцати шести. Первый возмужал, второй начал стареть.

Клод Фролло уже не был наивным школяром Торши, нежным

покровителем беспомощного ребенка, юным мечтательным философом, который много

знал, но о многом еще не подозревал. Теперь это был строгий, суровый, угрюмый

священник, блюститель душ, архидьякон Жозасский, второй викарий епископа,

управлявший двумя благочиниями, Монлерийским и Шатофорским, и ста семьюдесятью

четырьмя сельскими приходами. Это была важная и мрачная особа, перед которой

трепетали и маленькие певчие в стихарях и курточках, и взрослые церковные

певчие, и братия святого Августина, и причетники ранней обедни Собора

Богоматери, когда он, величавый, задумчивый, скрестив руки на груди и так низко

склонив голову, что виден был лишь его большой облысевший лоб, медленно

проходил под высоким стрельчатым сводом хоров.

Однако Клод Фролло не забросил ни науки, ни воспитания

своего юного брата – двух главных занятий своей жизни. Но с течением времени

какая‑то горечь примешалась к этим сладостным обязанностям. В конце концов, как

утверждает Павел Диакон, и наилучшее сало горкнет. Маленький Жеан Фролло,

прозванный Мельником в честь мельницы, на которой он был вскормлен, развился

вовсе не в том направлении, какое наметил для него Клод. Старший брат

рассчитывал, что Жеан будет набожным, покорным, любящим науку, достойным уважения

учеником. А между тем, подобно деревцам, которые наперекор стараниям садовника

упорно тянутся в ту сторону, где воздух и солнце, – младший брат рос и

развивался, давая чудесные пышные и мощные побеги лишь в сторону лени,

невежества и распутства. Это был сущий чертенок, до ужаса непослушный, что

заставляло грозно хмурить брови отца Клода, но зато очень забавный и очень

умный, что заставляло старшего брата улыбаться.

Клод доверил воспитание младшего брата коледжу Торши, где в

занятиях и размышлениях сам провел свои юные годы; и для него явилось большим

огорчением, что имя Фролло, когда‑то делавшее честь святилищу науки, теперь

стало предметом соблазна. Иногда он читал Жеану строгие и пространные

нравоучения, которые тот мужественно выслушивал. Впрочем, юный повеса обладал

добрым сердцем, как это обычно бывает во всех комедиях. Выслушав назидание, он

как ни в чем не бывало вновь принимался за свои похождения и дебоши. То начинал

потасовку, в честь его прибытия, с «желторотым» (так называли в Университете

новичков), соблюдая благородную традицию, бережно сохраняющуюся до наших дней.

То подстрекал школяров, и те, quasi classico excitati[53], атаковали по всем правилам кабачок,

избивали кабатчика деревянными рапирами и с хохотом громили таверну, вышибая

напоследок днища винных бочек. К отцу Клоду являлся младший наставник коледжа

Торши и с постной физиономией вручал составленный на великолепной латыни отчет

со следующей горестной пометкой на полях: Rixa; prima causa uinum optimum

potatum[54]. Поговаривали даже о том,

что распущенность Жеана частенько доводила его и до улицы Глатиньи, что

шестнадцатилетнему юноше было совсем не по возрасту.

Вот почему опечаленный Клод, разочаровавшись в своих

человеческих привязанностях, с еще большим увлечением отдался науке, этой

сестре, которая по крайней мере не издевается над вами и за внимание к ней

вознаграждает вас, правда, иногда довольно стертой монетой. Он становился все

более сведущим ученым и вместе с тем, что вполне естественно, – все более

суровым священнослужителем и все более мрачным человеком. В каждом из нас

существует гармония между нашим непрерывно развивающимся умом, склонностями и

характером, и нарушается она лишь во время сильных душевных потрясений.

Так как Клод Фролло уже в юности прошел почти весь круг

гуманитарных положенных и внеположенных законом наук, то он вынужден был либо

поставить себе предел там, ubi defuit or bis[55],

либо идти дальше, в поисках иных средств для утоления своей ненасытной жажды

познания. Древний символ змеи, жалящей собственный хвост, более всего применим

к науке. По‑видимому, Клод Фролло убедился в этом на личном опыте. Многие

серьезные люди утверждали, что, исчерпав все fas[56] человеческого познания, он осмелился

проникнуть в nefas[57].

Говорили, что, последовательно вкусив от всех плодов древа познания, он, то ли

не насытившись, то ли пресытившись, кончил тем, что дерзнул вкусить от плода

запретного. Читатели помнят, что он принимал участие в совещаниях теологов

Сорбонны, в философских собраниях при СентИлер, в диспутах докторов канонического

права при Сен‑Мартен, в конгрегациях медиков при «Кропильнице Богоматери», ad

cupam Nostrae Daminae. Он проглотил все разрешенные и одобренные кушанья,

которые эти четыре громадные кухни, именуемые четырьмя факультетами, могли

изготовить и предложить разуму, и пресытился ими, прежде чем успел утолить свой

голод. Тогда он проник дальше, глубже, в самое подземелье этой законченной

материальной ограниченной науки. Быть может, он даже поставил свою душу на

карту ради того, чтобы принять участие в мистической трапезе алхимиков,

астрологов и герметиков за столом, верхний конец которого в средние века

занимали Аверроэс, Гильом Парижский и Никола Фламель, а другой, затерявшийся на

Востоке и освещенный семисвечником, достигал Соломона, Пифагора и Зороастра.

Справедливо или нет, но так по крайней мере предполагали

люди.

Достоверно известно, что архидьякон нередко посещал кладбище

Невинных, где покоились его родители вместе с другими жертвами чумы 1466 года;

но там он как будто не так усердно преклонял колени перед крестом на их могиле,

как перед странными изваяниями над возведенными рядом гробницами Никола Фламеля

и Клода Пернеля.

Достоверно известно и то, что его часто видели на

Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в домик на углу улицы

Писателей и Мариво. Этот дом выстроил Никола Фламель; там он и скончался около

1417 года. С тех пор домик пустовал и начал уже разрушаться, до такой степени

герметики и искатели философского камня всех стран исскоблили его стены,

вырезая на них свои имена. Соседи утверждали, что видели через отдушину, как

однажды архидьякон Клод рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные

подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого

Никола Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в

течение двух столетий алхимики, начиная с Мажистри и кончая Миротворцем, до тех

пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не

вывернутый наизнанку, не рассыпался наконец прахом под их ногами.

Достоверно известно также и то, что архидьякон воспылал

особенной страстью к символическому порталу Собора Богоматери, к этой странице

чернокнижной премудрости, изложенной в каменных письменах и начертанной рукой

епископа Парижского Гильома, который, несомненно, погубил свою душу, дерзнув

приделать к этому вечному зданию, к этой божественной поэме кощунственный

заголовок. Говорили, что архидьякон досконально исследовал исполинскую статую

святого Христофора и загадочное изваяние, высившееся в те времена у главного

портала, которое народ в насмешку называл «господином Легри»[58]. Во всяком случае, все могли видеть, как

Клод Фролло, сидя на ограде паперти, подолгу рассматривал скульптурные

украшения главного портала, словно изучая фигуры неразумных дев с опрокинутыми

светильниками, фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками, или рассчитывая

угол, под которым ворон, изваянный над левым порталом, смотрит в какую‑то

таинственную точку в глубине собора, где, несомненно, был запрятан философский

камень, если его нет в подвале дома Никола Фламеля.

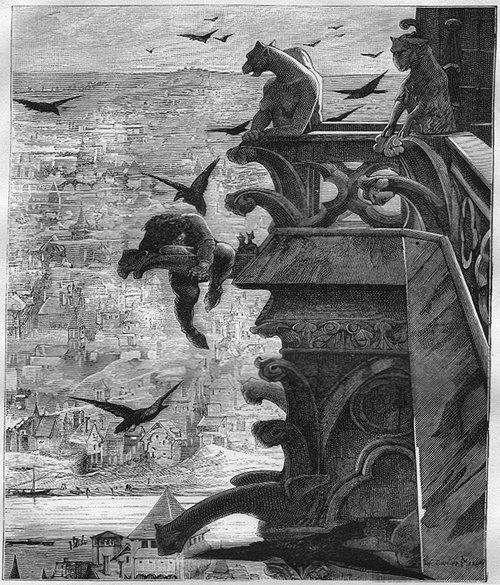

Заметим мимоходом: странная судьба выпала в те времена на

долю Собора Богоматери – судьба быть любимым столь благоговейно, но совсем по‑разному

двумя такими несхожими существами, как Клод и Квазимодо. Один из них – подобие

получеловека, дикий, покорный лишь инстинкту, любил собор за красоту, за

стройность, за гармонию, которую излучало это великолепное целое. Другой,

одаренный пылким, обогащенным знаниями воображением, любил в нем его внутреннее

значение, скрытый в нем смысл, любил связанную с ним легенду, его символику,

таящуюся за скульптурными украшениями фасада, подобно первичным письменам

древнего пергамента, скрывающимся под более поздним текстом, – словом,

любил ту загадку, какой испокон веков остается для человеческого разума Собор

Парижской Богоматери.

Наконец, достоверно известно также и то, что архидьякон

облюбовал в той башне собора, которая обращена к Гревской площади, крошечную

потайную келью, непосредственно примыкавшую к колокольной клетке, куда никто,

даже сам епископ, как гласила молва, не смел проникнуть без его дозволения. Эта

келья, находившаяся почти на самом верху башни, среди вороньих гнезд, была

когда‑то устроена епископом Безансонским Гюго[59],

который занимался там колдовством. Никто не знал, что таила в себе эта келья;

но нередко по ночам с противоположного берега Сены видели, как в слуховом

окошечке с задней стороны башни то вспыхивал, то потухал через короткие и

равномерные промежутки, словно от прерывистого дыхания кузнечного меха,

неровный, багровый, странный свет, скорее походивший на отсвет очага, нежели

светильника. Во мраке и на такой высоте этот огонь производил странное

впечатление, и кумушки говорили: «Опять архидьякон орудует мехами! Там полыхает

сама преисподняя».

Впрочем, во всем этом еще не было неопровержимых

доказательств колдовства, но нет дыму без огня, тем более что архидьякон вообще

пользовался далеко не доброй славой. А между тем мы должны признать, что все

науки Египта – некромантия, магия, не исключая даже самой невинной из них,

белой магии, – не имели более заклятого врага, более беспощадного

обличителя перед судьями консистории Собора Богоматери, чем архидьякон Клод

Фролло. Быть может, это было искренним отвращением, быть может лишь уловкой

вора, кричащего «держи вора! «, однако это не мешало ученым мужам капитула

смотреть на архидьякона как на душу, дерзнувшую вступить в преддверие ада,

затерянную в дебрях каббалистики и блуждающую во мраке оккультных наук. Народ

тоже не заблуждался на этот счет: каждый мало‑мальски проницательный человек

считал Квазимодо дьяволом, а Клода Фролло – колдуном. Было совершенно ясно, что

звонарь обязался служить архидьякону до известного срока, а затем, в виде платы

за свою службу, он унесет его душу в ад. Вот почему архидьякон, невзирая на

чрезмерную строгость своего образа жизни, пользовался дурной славой среди

христиан, и не было ни одного неискушенного святоши, нос которого не чуял бы

здесь чернокнижника.

И если с течением времени в познаниях Клода Фролло

разверзались бездны, то такие же бездны вырыли годы в его сердце. По крайней

мере этого нельзя было не подумать, всматриваясь в его лицо, на котором душа

мерцала, словно сквозь темное облако. Отчего полысел его широкий лоб, отчего

голова его всегда была опущена, а грудь вздымалась от непрерывных вздохов?

Какая тайная мысль кривила горькой усмешкой его рот, в то время как нахмуренные

брови сходились, словно два быка, готовые ринуться в бой? Почему поседели его

поредевшие волосы? Что за тайное пламя вспыхивало порой в его взгляде,

уподобляя глаза отверстиям, проделанным в стенке горна?

Все эти признаки внутреннего смятения достигли особой силы к

тому времени, когда стали развертываться описываемые нами события. Не раз какой‑нибудь

маленький певчий, столкнувшись с архидьяконом в пустынном соборе, в ужасе бежал

прочь, – так странен и ярок был его взор. Не раз на хорах, во время

богослужения, его сосед по скамье слышал, как он к пенью, ad отпет tonum[60], примешивал какие‑то

непонятные слова. Не раз прачка с мыса Терен, стиравшая на капитул, с ужасом

замечала на стихаре архидьякона Жозасского следы вонзавшихся в материю ногтей.

Вместе с тем он держал себя еще строже и безупречнее, чем

всегда. Как по своему положению, так и по складу своего характера он и прежде

чуждался женщин; теперь же, казалось, он ненавидел их сильнее, чем когда‑либо.

Стоило зашуршать возле него шелковому женскому платью, как он тотчас же

надвигал на глаза капюшон. В этом отношении он был настолько ревностным

блюстителем установленных правил, что когда в декабре 1481 года дочь короля, Анна

де Боже, пожелала посетить монастырь Собора Богоматери, он решительно

воспротивился этому посещению, напомнив епископу устав Черной книги, помеченный

кануном дня св. Варфоломея 1334 года и воспрещавший доступ в монастырь всякой

женщине, «будь она стара или молода, госпожа или служанка». Епископ сослался на

легата Одо, допускавшего исключение для некоторых высокопоставленных дам,

aliquae magnates mulieres, quae sine scandalo evitari поп possunt[61]. На это архидьякон

возразил, что постановление легата издано в 1207 году, то есть на сто двадцать

семь лет раньше Черной книги; следовательно, его должно считать упраздненным. И

он отказался предстать перед принцессою.

Между прочим, с некоторых пор стали замечать, что отвращение

архидьякона к египтянкам и цыганкам усилилось. Он добился от епископа особого

указа, по которому цыганкам воспрещалось плясать и бить в бубен на соборной

площади; он рылся в истлевших архивах консистории, отыскивая процессы, где, по

постановлению церковного суда, колдуны и колдуньи приговаривались к сожжению на

костре или к виселице за наведение порчи на людей при помощи козлов, свиней или

коз.

|