Увеличить Увеличить |

IV. Медвежья услуга

В эту ночь Квазимодо не спалось. Он только что в последний

раз обошел собор. Запирая церковные врата, он не заметил, как мимо него прошел

архидьякон, выразивший некоторое неудовольствие при виде того, как тщательно

Квазимодо задвигал и замыкал огромные железные засовы, придававшие широким

створам дверей прочность каменной стены. Клод казался более озабоченным, чем

обычно. После ночного происшествия в келье он очень дурно обращался с

Квазимодо, был груб с ним, даже бил его, но ничто не могло поколебать

покорность, терпение и безропотную преданность звонаря. Без упрека, без жалобы

сносил он от архидьякона все – угрозы, брань, побои. Он только с беспокойством

глядел ему вслед, когда Клод поднимался на башню, но архидьякон и сам

остерегался попадаться на глаза цыганке.

Итак, в эту ночь Квазимодо, скользнув взглядом по своим

бедным заброшенным колоколам – по Жакелине, Марии, Тибо, – взобрался на

вышку верхней башни и, поставив на крышу потайной, закрытый наглухо фонарь,

принялся глядеть на Париж… Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж в

те времена почти никак не освещался и являл глазу нагромождение черных

массивов, пересекаемых белесоватыми излучинами Сены. Квазимодо не видел света

нигде, кроме окна далекого здания, неясный и сумрачный профиль которого

обрисовывался высоко над кровлями со стороны Сент‑Антуанских ворот. Там, очевидно,

тоже кто‑то бодрствовал.

Окидывая внимательным взглядом туманный ночной горизонт.

Квазимодо ощущал в душе необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был

настороже. Он заметил, что вокруг собора непрерывно сновали люди зловещего

вида, не спускавшие глаз с убежища девушки. И он подумал, не затевается ли

заговор против несчастной затворницы. Он воображал, что народ ненавидел ее так

же, как его, и что надо ожидать в ближайшее время каких‑нибудь событий. Потому‑то

он и дежурил на своей звоннице, «мечтая в своей ментально», как говорит Рабле;

неся сторожевую службу, как верный пес, он подозрительно посматривал то на

Париж, то на келью.

Пристально вглядываясь в город своим единственным глазом,

который благодаря необыкновенной зоркости, как бы полученной им от природы в

вознаграждение, почти возмещал другие недостающие Квазимодо органы чувств, он

вдруг заметил, что очертания Старой Скорняжной набережной приняли несколько

необычный вид; там чувствовалось какое‑то движение; линия парапета, черневшая

над белизной воды, не была прямой и неподвижной, как на других

набережных, – она колыхалась, подобно речной зыби или головам движущейся

толпы.

Это ему показалось странным. Он усилил внимание. Казалось,

движение шло в сторону Сите. Нигде ни огонька. Некоторое время движение

происходило на набережной, затем постепенно схлынуло, словно вошло внутрь

острова, потом прекратилось, и линия набережной снова стала прямой и

неподвижной.

Квазимодо терялся в догадках; вдруг ему показалось, что

движение вновь возникло на Папертной улице, врезавшейся в Сите перпендикулярно

фасаду Собора Богоматери. Наконец, невзирая на кромешную тьму, он увидел, как

из этой улицы показалась голова колонны, как в одно мгновение всю площадь

запрудила толпа, в которой ничего нельзя было разглядеть в потемках, кроме

того, что это была толпа.

В этом зрелище таилось что‑то страшное. Необычная процессия,

словно старавшаяся укрыться в глубокой тьме, вероятно, хранила такое же

глубокое молчание. И все же она должна была производить какой‑нибудь шум,

должен был быть слышен хотя бы топот ног. Но этот шум не доходил до глухого, и

сборище людей, которое он еле различал и которое совсем не слышал, хотя оно

волновалось и двигалось близко от него, производило на него впечатление сонма

мертвецов, безмолвных, неосязаемых, затерянных во мгле Ему казалось, что на

него надвигается туман с утонувшими в нем людьми, что в этом тумане шевелятся

тени.

Тут все его сомнения воскресли, мысль о нападении на цыганку

вновь возникла в его мозгу Он смутно ощутил, что надвигается опасность Трудно

было ожидать от столь неповоротливого ума, чтобы в это решительное мгновение он

мог так быстро все сообразить Что было ему делать? Разбудить цыганку? Заставить

ее бежать? Куда бежать? Улицы наводнены толпой, задняя стена церкви выходит к

реке. Нет ни лодки, ни выхода Остается одно не нарушая сна Эсмеральды, пасть

мертвым на пороге Собора Богоматери, сопротивляться хотя бы до тех пор, пока не

подоспеет помощь, если только она придет. Ведь несчастная всегда успеет

проснуться для того, чтобы умереть. Остановившись на этом решении, он уже

спокойнее принялся изучать «врага»

Толпа росла с каждой минутой. Но окна, выходившие на улицы и

на площадь, были закрыты, и шум почти не долетал. Вдруг блеснул свет, и вслед

за тем над толпой заколыхались зажженные факелы, дрожа в темноте своими

огненными пучками. И тут Квазимодо отчетливо разглядел бурлившее на площади

страшное скопище оборванцев, мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками,

резаками и копьями, острия которых сверкали множеством огней. Там и сям над этими

отвратительными рожами торчали, словно рога, черные вилы Он припомнил, что уже

где‑то видел этих людей; ему показалось, что он узнает те самые лица, которые

несколько месяцев назад приветствовали в нем папу шутов Какой‑то человек,

державший в одной руке зажженный факел, а в другой – дубинку, взобрался на

тумбу и стал, по‑видимому, держать речь. После его речи диковинное войско

перестроилось, словно окружая собор Квазимодо взял фонарь и спустился на

площадку между башнями, чтобы присмотреться и изобрести средство обороны.

В самом деле Клопен Труйльфу, дойдя до главного портала

Собора Богоматери, построил свое войско в боевом порядке. Хотя он и не ожидал

сопротивления, но, как осторожный полководец, хотел сохранить строй, который

позволил бы ему достойно встретить внезапную атаку ночного дозора или караулов

Он расположил свои отряды таким образом, что, глядя на толпу издали сверху, вы

приняли бы ее за римский треугольник в Экномской битве, за «свинью» Александра

Македонского или за знаменитый клин Густава‑Адольфа Основание этого

треугольника уходило в глубь площади, загораживая Папертную улицу; одна из

сторон была обращена к Отель‑Дье, а другая – к улице Сен‑Пьер‑о‑Беф Клопен

Труйльфу поместился у вершины треугольника вместе с герцогом египетским, нашим

другом Жеаном и наиболее отважными молодцами.

Нападения, подобные тому, какое бродяги намеревались

совершить на Собор Богоматери, были нередки в городах средневековья. Того, что

ныне мы именуем «полицией», встарь не существовало вовсе. В наиболее

многолюдных городах, особенно в столицах, не было единой, центральной,

устанавливающей порядок власти. Феодализм созидал эти большие города‑общины

самым причудливым образом. Город был собранием феодальных владений, разделявших

его на части всевозможной формы и величины. Отсюда – наличие один другому

противоречивших распорядков, иначе говоря, отсутствие порядка. Так, например, в

Париже, независимо от ста сорока одного ленного владельца, пользовавшихся

правом взимания земельной подати, было еще двадцать пять владельцев,

пользовавшихся, кроме этого, правом судебной власти, – от епископа

Парижского, которому принадлежало сто пять улиц, до настоятеля церкви Нотр‑Дам‑де‑Шан,

у которого их было четыре. Все эти феодальные законники лишь номинально

признавали своего сюзерена – короля. Все имели право собирать дорожные пошлины.

Все чувствовали себя хозяевами. Людовик XI, этот неутомимый труженик, в таких

широких размерах предпринявший разрушение здания феодализма, продолженное

Ришелье и Людовиком XIV в интересах королевской власти и законченное Мирабо в

интересах народа, пытался прорвать эту сеть поместных владений, покрывавших

Париж, издав наперекор всем два‑три жестоких указа, устанавливавших

обязательные для всех правила. Так, в 1465 году всем горожанам было приказано,

под страхом виселицы, при наступлении ночи зажигать на окнах свечи и запирать

собак; в том же году второй указ предписывал запирать вечером улицы железными

цепями и запрещал иметь при себе, вне дома, кинжал или всякое другое оружие. Но

вскоре все эти попытки установить общегородское законодательство были преданы

забвению. Горожане позволяли ветру задувать свечи на окнах, а собакам бродить;

цепи протягивались поперек улицы лишь во время осадного положения, а запрет

носить оружие привел лишь к тому, что улицу Перерезанных глоток переименовали в

улицу Перерезанного горла, что все же указывало на значительный прогресс.

Старинное сооружение феодального законодательства осталось незыблемым;

поместные и окружные судебные управления смешивались, сталкивались,

перепутывались, наслаивались вкривь и вкось одно на другое, как бы врезаясь

друг в друга; густая сеть ночных постов, дозоров, караулов была бесполезна, ибо

сквозь нее во всеоружии пробирались грабеж, разбой, бунт. Среди подобного

беспорядка внезапное нападение черни на какой‑нибудь дворец, особняк или

простой дом, даже в самых населенных частях города, не считалось неслыханным

происшествием. В большинстве случаев соседи тогда только вмешивались, когда

разбой стучался в их двери. Заслышав выстрелы из мушкетов, они затыкали себе

уши, закрывали ставни, задвигали дверные засовы, и распря кончалась при

содействии ночного дозора или без оного. Наутро парижане говорили: «Ночью –

ворвались к Этьену Барбету»; «Напали на маршала Клермонского». Вот почему не

только королевские резиденции – Лувр, дворец, Бастилия, Турнель, – но и

обиталища вельмож – Малый Бурбонский дворец, особняк Сане, особняк Ангулем –

были обнесены зубчатыми стенами и имели над воротами бойницы. Церкви охраняла

их святость. Все же некоторые из них – Собор Богоматери к их числу не принадлежал

– были укреплены. Аббатство Сен‑Жермен‑де‑Пре было обнесено зубчатой оградой,

точно владение барона, а на пушки оно израсходовало значительно больше меди,

чем на колокола. Следы его укреплений заметны были еще в 1610 году; ныне от

него сохранилась лишь церковь.

Но возвратимся к Собору Богоматери.

Когда первые распоряжения были закончены, – отдавая

должное дисциплине этой армии бродяг, следует заметить, что приказания Клопена

исполнялись в полном молчании и с величайшей точностью, – почтенный

предводитель шайки взобрался на ограду паперти и, обратясь лицом к собору,

возвысил свой хриплый и грубый голос, размахивая факелом, пламя которого,

колеблемое ветром, то выхватывало из мрака красноватый фасад храма, то,

застилаясь собственным дымом, вновь погружало его во тьму.

– Тебе, Луи де Бомон, епископ Парижский, советник

королевской судебной палаты, я, Клопен Труйльфу, король Алтынный, великий

кесарь, князь арготинцев, епископ шутов, говорю: «Наша сестра, невинно

осужденная за колдовство, укрылась в твоем соборе, ты обязан предоставить ей

убежище и защиту; но суд хочет извлечь ее оттуда, и ты дал на то свое согласие,

ее повесили бы завтра на Гревской площади, когда бы не бог да бродяги. Вот

почему мы и пришли к тебе, епископ Если твоя церковь неприкосновенна, то

неприкосновенна и сестра наша, если же наша сестра не является

неприкосновенной, то и храм твой не будет неприкосновенным Поэтому мы требуем,

чтобы ты выдал нам девушку, если хочешь спасти свой собор, или же мы отнимем

девушку и разграбим храм, что будет справедливо А в подтверждение этого я

водружаю здесь мое знамя, и да хранит тебя бог, епископ Парижский!»

К несчастью. Квазимодо не мог слышать эти слова,

произнесенные с выражением мрачного и дикого величия. Один из бродяг подал

Клопену стяг, и Клопен торжественно водрузил его между двумя плитами. Это были

большие вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали.

Затем король Алтынный обернулся и оглядел свою армию –

свирепое сборище людей, взгляды которых сверкали почти так же, как пики. После

небольшого молчания он крикнул.

– Вперед, ребята! За дело, взломщики!

Тридцать здоровенных плечистых молодцов, похожих на

слесарей, с молотками, клещами и железными ломами на плечах выступили из рядов.

Они двинулись к главному порталу собора и взошли на паперть; видно было, как

они, очутившись под стрельчатым сводом, принялись взламывать двери при помощи

клещей и рычагов. Бродяги повалили следом за ними, чтобы помочь им или чтобы

поглядеть на них. Все одиннадцать ступеней паперти были запружены толпой.

Дверь не подавалась.

– Черт возьми! Какая же она крепкая и упрямая! –

сказал один.

– От старости она окостенела, – сказал другой.

– Смелей, приятели! – поощрял их Клопен. –

Ставлю свою голову против старого башмака, что вы успеете открыть дверь,

похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть

один причетник! Стойте! Да никак запор уже трещит!

Страшный грохот, раздавшийся за спиной Клопена, прервал его

речь. Он обернулся. Огромная, точно свалившаяся с неба балка, придавив собою человек

десять бродяг на ступенях паперти, с громом пушечного выстрела отскочила на

мостовую, перешибая по пути ноги оборванцев в толпе, бросившейся во все стороны

с криками ужаса. В мгновение ока прилегавшая к паперти часть площади опустела.

Взломщики, хотя и защищаемые глубокими сводами портала, бросили дверь, и даже

сам Клопен отступил на почтительное расстояние от собора.

– Ну и счастливо же я отделался! – воскликнул

Жеан. – Я слышал, как она просвистела, клянусь чертовой башкой! Зато она

погубила душу Пьера Душегуба!

Невозможно описать, в какое изумление и ужас повергло бродяг

это бревно. Некоторое время они стояли, вглядываясь в небо, приведенные в

большее замешательство этим куском дерева, нежели двадцатью тысячами

королевских стрелков.

– Сатана! – пробурчал герцог египетский. –

Тут пахнет колдовством!

– Наверное, луна сбросила на нас это полено, –

сказал Андри Рыжий.

– К тому же, говорят, луна в дружбе с Пречистой

девой! – сказал Франсуа Шантепрюн.

– Тысяча пап! – воскликнул Клопен – Все вы

дураки! – Но как объяснить падение бревна, он и сам не знал.

На высоком фасаде церкви, до верха которого не достигал свет

факелов, ничего нельзя было разглядеть. Увесистая дубовая балка валялась на

мостовой; слышались стоны несчастных, которые, первыми попав под ее удар,

распороли себе животы об острые углы каменных ступеней.

Наконец, когда волнение улеглось, король Алтынный нашел

толкование, показавшееся его товарищам вполне допустимым:

– Чертова пасть! Неужели попы вздумали обороняться?

Тогда грабить их! Грабить!

– Грабить! – повторила с бешеным ревом толпа.

Вслед за тем раздался залп из мушкетов и самострелов по фасаду собора.

Мирные обитатели соседних домов проснулись Распахнулись

окна, из них высунулись головы в ночных колпаках и руки, державшие зажженные

свечи.

– Стреляйте по окнам! – скомандовал Клопен.

Окна тотчас же захлопнулись, и бедные горожане, еле успев

бросить испуганный взгляд на это грозное зрелище, освещенное мерцающим пламенем

факелов, вернулись, обливаясь холодным потом, к своим супругам, вопрошая себя,

не справляют ли нынче ведьмы на Соборной площади шабаш, или же это нападение

бургундцев, как в 64‑м году. Мужчинам уже чудился разбой, женщинам – насилие. И

те и другие дрожали от страха.

– Грабить! – повторяли арготинцы. Но приблизиться

они не решались. Они глядели то на церковь, то на дубовую балку. Бревно лежало

неподвижно. Здание хранило спокойный и нежилой вид, но что‑то непонятное

сковывало бродяг.

– За работу, взломщики! – крикнул Труйльфу. –

Высаживайте дверь!

Никто не шевельнулся.

– Чертовы борода и пузо! – возмутился

Клопен. – Ну и мужчины! Испугались балки!

Взломщик постарше обратился К нему:

– Командир! Нас задерживает не балка, а дверь с

железными полосами. Клещами с ней ничего не сделаешь.

– Что же вам нужно, чтобы ее высадить? – спросил

Клопен.

– Да надо бы таран.

Король Алтынный смело подбежал к страшному бревну и поставил

на него ногу.

– Вот вам таран! – воскликнул он. – Вам

посылают его сами каноники! С насмешливым видом поклонившись в сторону церкви,

он добавил: – Спасибо, отцы каноники!

Эта выходка произвела хорошее впечатление. Чары дубовой

балки были разрушены. Бродяги воспрянули духом; вскоре тяжелая балка,

подхваченная, как перышко, двумя сотнями сильных рук, с яростью ринулась на

массивную дверь. При тусклом свете, который отбрасывали на площадь факелы,

длинное бревно, поддерживаемое мужчинами, бежавшими, казалось чудовищным

тысяченогим зверем, который, пригнув голову, бросается на каменного великана.

Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла,

загремела, как огромный барабан, но не подалась, хотя весь собор содрогался, и

было слышно, как глухо гудело в глубоких недрах здания.

В ту же минуту дождь огромных камней посыпался на

осаждавших.

– Дьявол! – воскликнул Жеан. – Неужто башни

вздумали стряхнуть на наши головы свои балюстрады?

Начав первый, король Алтынный платился за поданный пример:

несомненно, это защищался епископ; но в дверь били с еще большим ожесточением,

невзирая на камни, раскраивавшие черепа направо и налево.

Камни падали поодиночке, один за другим, очень часто.

Арготинцы чувствовали сразу два удара: один – по голове, другой – по ногам.

Редкий камень не попадал в цель, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и

билась в судорогах под ногами людей, в исступлении шедших на приступ,

непрерывно пополняя свои редеющие ряды. Длинное бревно мерными ударами

продолжало бить в дверь, точно язык колокола, камни продолжали сыпаться, дверь

– стонать.

Читатель, конечно, уже догадался, что это неожиданное

сопротивление, столь ожесточившее бродяг, было делом рук Квазимодо.

К несчастью, случай помог мужественному горбуну.

Когда он спустился на площадку между башнями, в мыслях его

царило смятение. Увидев с высоты сплошную массу бродяг, готовых ринуться на

собор, он несколько минут бегал взад и вперед по галерее, как сумасшедший,

умоляя дьявола или бога спасти цыганку. Ему пришло было на ум взобраться на

южную колокольню и ударить в набат. Но прежде чем он раскачает колокол и

раздастся гулкий голос Марии, церковные двери успеют десять раз рухнуть. Это

было как раз в ту минуту, когда взломщики направились к ним со своими орудиями.

Что предпринять?

Вдруг он вспомнил, что целый день каменщики работали над

починкой стены, стропил и кровли южной башни. Это было для него лучом света.

Стена башни была каменная, кровля свинцовая, стропила деревянные. Эту

удивительную стропильную связь собора называли «лесом» – такая она была частая.

Квазимодо бросился к этой башне. Действительно, наружные

помещения ее были завалены строительным материалом. Здесь лежали груды мелкого

камня, скатанные в трубки свинцовые листы, связки дранки, массивные балки с уже

выпиленными пазами, кучи щебня, – словом, целый арсенал.

Каждая минута была дорога. Внизу вовсю работали клещи и

молотки. С удесятерившейся от сознания опасности силой Квазимодо приподнял

самую тяжелую, самую длинную балку, просунул ее в одно из слуховых окон башни,

затем, перехватив ее снаружи и заставив скользить по углу балюстрады,

окаймлявшей площадку, спустил ее в бездну. Громадная балка, падая с высоты ста

шестидесяти футов, царапая стену и ломая изваяния, несколько раз перевернулась

в воздухе, точно оторвавшееся мельничное крыло, улетевшее в пространство.

Наконец она коснулась земли. Раздался страшный вопль; грохнувшись о мостовую,

черная балка подпрыгнула, точно взметнувшаяся в воздух змея.

Квазимодо видел, как при падении бревна бродяги рассыпались

во все стороны, словно пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их

смятением, и пока они с суеверным ужасом разглядывали обрушившуюся на них с

небес махину и осыпали градом стрел и крупной дроби каменные статуи портала, он

бесшумно свалил груды щебня, мелкого и крупного камня, даже мешки с

инструментами каменщиков на край балюстрады, с которой была сброшена балка.

И как только осаждавшие начали выбивать большие двери

собора, на них посыпался град камней; им показалось, что сама церковь рушится

на их головы.

Тот, кто в этот миг взглянул бы на Квазимодо, наверное,

ужаснулся бы. Кроме метательных снарядов, которые он нагромоздил на балюстраде,

он навалил еще кучу камней на самой площадке. Лишь только запас камней на

выступе балюстрады иссяк, он взялся за эту кучу. Он нагибался, выпрямлялся,

вновь нагибался и выпрямлялся с непостижимой быстротой. Его непомерно большая

голова, похожая на голову гнома, свешивалась над балюстрадой, и вслед за тем

летел громадный камень, другой, третий. По временам он следил за падением

какого‑нибудь увесистого камня и, когда тот попадал в цель, злорадно рычал.

И все же оборванцы не отчаивались. Более двадцати раз

крепкая дверь, на которую они набрасывались, содрогалась под ударами дубового

тарана, тяжесть которого удваивали усилия сотен рук. Створы трещали, чеканные

украшения разлетались вдребезги, петли при каждом ударе подпрыгивали на винтах,

брусья выходили из пазов, дерево, раздробленное между железными ребрами створ,

рассыпалось в порошок. К счастью для Квазимодо, в двери было больше железа, чем

дерева.

Однако он чувствовал, что главные врата подаются. Хотя он не

слышал ударов тарана, но каждый из них отзывался как в недрах собора, так и в

нем самом. Сверху ему было видно, как бродяги, полные ярости и торжества,

грозили кулаками сумрачному фасаду церкви; думая о себе и цыганке, он завидовал

крыльям сов, стаями взлетавших над его головой и уносившихся вдаль.

Града его камней оказалось недостаточно, чтобы отразить

нападающих.

Испытывая мучительную тревогу, он заметил в эту минуту чуть

пониже балюстрады, с которой он громил бродяг, две длинные водосточные каменные

трубы, оканчивавшиеся как раз над главными вратами. Верхние отверстия этих

желобов примыкали к площадке. У него мелькнула мысль. Он побежал в свою конуру

за вязанкой хвороста, постарался навалить на хворост как можно больше дранки и

свинца, – этими боевыми припасами он до сих пор еще не

воспользовался, – и, расположив, как должно, этот костер перед отверстиями

двух сточных желобов, запалил его при помощи фонаря.

В это время каменный дождь прекратился, и бродяги перестали

смотреть вверх. Запыхавшись, словно стая гончих, берущая с бою кабана в его

логове, разбойники теснились около главных врат, изуродованных тараном, но еще

державшихся. С трепетом ждали они решительного удара – того удара, который

высадит дверь. Каждый старался быть поближе к ней, чтобы, когда она откроется,

первому вбежать в богатый собор, в это громадное хранилище, где скопились богатства

трех столетий. Рыча от восторга и жадности, они напоминали друг другу о

великолепных серебряных распятиях, великолепных парчовых ризах, великолепных

надгробных плитах золоченого серебра, о пышной роскоши хоров, об ослепительных

празднествах – о Рождестве, сверкающем факелами, о Пасхе, залитой солнечным

сиянием, о всех этих блестящих торжествах, когда раки с мощами, подсвечники,

дароносицы, дарохранительницы, ковчежцы словно броней из золота и алмазов

покрывали алтари. В эту незабвенную минуту все эти домушники и хиляки, все эти

мазурики и лжепогорельцы гораздо меньше были озабочены освобождением цыганки,

чем разграблением Собора Богоматери. Мы даже охотно поверим, что для доброй

половины из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только ворам вообще нужен

какой‑нибудь предлог.

Внезапно, в тот миг, когда они сгрудились вокруг тарана в

последнем порыве, сдерживая дыхание и напрягая мускулы для решительного удара,

раздался вой, еще более ужасный, чем тот, который замер под упавшим бревном.

Те, кто не кричал, кто еще был жив, взглянули вверх. Два потока расплавленного

свинца лились с верхушки здания в самую гущу толпы. Море людей как бы осело под

кипящим металлом, образовавшим в толпе, куда он низвергался, две черные

дымящиеся дыры, какие остались бы в снегу от кипятка. В толпе корчились

умирающие, вопившие от боли, полуобугленные. От двух главных струй разлетались

брызги этого ужасного дождя, осыпая осаждавших, огненными буравами впиваясь в

их черепа. Несчастные были изрешечены мириадами этих тяжелых огненных градин.

Слышались раздирающие душу стоны. Смельчаки и трусы – все

побежали кто куда, бросив таран на трупы, и паперть опустела вторично.

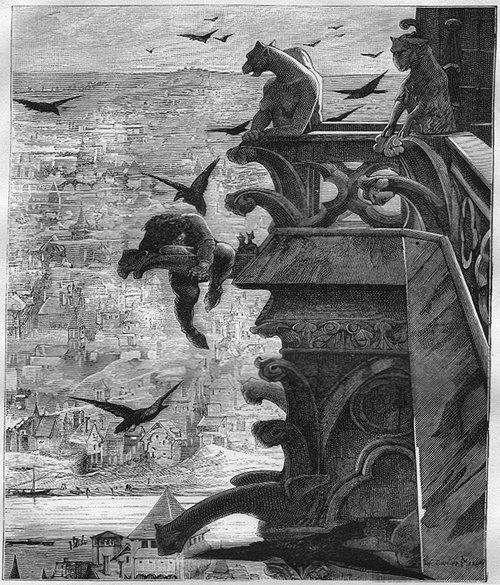

Все устремили взгляды на верх собора. Глазам бродяг явилось

необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между

двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, –

огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с

дымом уносил ветер. Под этим огнем, под темной балюстрадой с пламенеющими

трилистниками, две водосточные трубы, словно пасти чудовищ, извергали жгучий

дождь, серебристые струи которого сверкали на темной нижней части фасада. По

мере приближения к земле оба потока жидкого свинца разбрызгивались, как вода,

льющаяся из лейки. А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была

багровая, а другая – совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали

безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу.

Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и драконов

приобрели зловещий вид. Они словно оживали на глазах, в колеблющихся отблесках

пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку, рыльца водосточных труб словно

заливались лаем, саламандры раздували огонь, драконы чихали, задыхаясь в дыму.

И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим пламенем и

шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне костра,

точно летучая мышь, проносящаяся мимо свечи.

Этот невиданный маяк, наверное, разбудил дровосеков на

дальних холмах Бисетра и испугал их гигантскими тенями башен собора, плясавшими

на поросших вереском склонах.

Среди устрашенных бродяг воцарилась тишина; слышались лишь

тревожные крики каноников, запершихся в монастыре и объятых большим ужасом, чем

лошади в горящей конюшне, приглушенный стук быстро открываемых и еще быстрее

закрываемых окон, переполох в жилищах и в Отель‑Дье, стенание ветра в пламени,

предсмертный хрип умирающих да непрерывный шум свинцового дождя, падавшего на

мостовую.

Между тем главари бродяг удалились под портик особняка

Гонделорье и стали держать совет. Герцог египетский, присев на тумбу, с каким‑то

суеверным страхом всматривался в фантастический костер, пылавший на

двухсотфутовой высоте. Клопен Труйльфу в бешенстве кусал кулаки.

– Войти невозможно! – бормотал он сквозь зубы.

– Старая колдовка, а не церковь! – ворчал старый

цыган Матиас Хунгади Спикали.

– Клянусь усами папы, – сказал седой пройдоха,

бывший военный, – эти церковные желоба плюются расплавленным свинцом не

хуже Лектурских бойниц!

– А вы видите этого дьявола, который мелькает перед

огнем? – спросил герцог египетский.

– Черт возьми! – воскликнул Клопен. – Да ведь

это проклятый звонарь! Это Квазимодо!

Цыган покачал головой.

– А я вам говорю, что это дух Сабнак, великий маркиз,

демон укреплений. Он похож на вооруженного воина с львиной головой. Иногда он

показывается верхом на безобразном коне. Он превращает людей в камни, из

которых потом строит башни. Под командой у него пятьдесят легионов. Это,

конечно, он. Я узнаю его. Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье

турецкого покроя.

– Где Бельвинь Этуаль? – спросил Клопен.

– Убит, – ответила одна из воровок.

Андри Рыжий засмеялся глупым смехом.

– Собор Богоматери задал‑таки работу госпиталю! –

сказал он.

– Неужели нет никакой возможности выломать

дверь? – спросил король Алтынный, топнув ногой.

Но герцог египетский печальным жестом указал ему на два

потока кипящего свинца, не перестававших бороздить черный фасад, словно два

длинных фосфорических веретена.

– Бывали и прежде примеры, что церкви защищались

сами, – вздыхая, заметил он. – Сорок лет тому назад собор святой

Софии в Константинополе три раза кряду повергал на землю полумесяц Магомета,

потрясая куполами, точно головой. Гильом Парижский, строивший этот храм, был

колдун.

– Неужели мы так и уйдем с пустыми руками, как мразь с

большой дороги? – спросил Клопен. – Неужели мы оставим там нашу

сестру, которую волки в клобуках завтра повесят?

– И ризницу, где целые возы золота! – добавил один

бродяга, имя которого, к сожалению, до нас не дошло.

– Борода Магомета! – воскликнул Труйльфу.

– Попытаемся еще раз, – предложил бродяга.

Матиас Хунгади покачал головой.

– Через дверь нам не войти. Надо отыскать изъян в броне

старой ведьмы. Какую‑нибудь дыру, потайной выход, какую‑нибудь щель.

– Кто за это? – сказал Клопен. – Я

возвращаюсь туда. А кстати, где же маленький школяр Жеан, который был весь

увешан железом?

– Вероятно, убит, – ответил кто‑то. – Не

слышно, чтобы он смеялся.

Король Алтынный нахмурил брови.

– Тем хуже. Под этим железным хламом билось

мужественное сердце. А мэтр Пьер Гренгуар?

– Капитан Клопен! – сказал Андри Рыжий. – Он

удрал, когда мы были еще на мосту Менял.

Клопен топнул ногой.

– Рыло господне! Сам втравил нас в это дело, а потом

бросил в самое горячее время! Трусливый болтун! Стоптанный башмак!

– Капитан Клопен! – крикнул Андри Рыжий, глядевший

на Папертную улицу. – Вон маленький школяр!

– Хвала Плутону! – воскликнул Клопен. – Но какого

черта тащит он за собой?

Действительно, это был Жеан, бежавший так скоро, как только

ему позволяли его тяжелые рыцарские доспехи и длинная лестница, которую он

отважно волочил по мостовой, надсаживаясь, как муравей, ухватившийся за стебель

в двадцать раз длиннее себя.

– Победа! Те Deum![151] –

орал школяр. – Вот лестница грузчиков с пристани Сен‑Ландри.

Клопен подошел к нему.

– Что это ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта

лестница?

– Я достал‑таки ее, – задыхаясь, ответил Жеан. –

Я знал, где она находится. В сарае заместителя верховного судьи. Там живет одна

моя знакомая девчонка, которая находит, что я красив, как купидон. Я

воспользовался этим, чтобы добыть лестницу, и достал ее Клянусь Магометом! А

девчонка вышла отворить мне в одной сорочке.

– Так, – сказал Клопен, – но на что тебе

лестница?

Жеан лукаво и самоуверенно взглянул на него и прищелкнул

пальцами, как кастаньетами. Он был великолепен в эту минуту. Его голову украшал

один из тяжелых шлемов XV века, фантастические гребни которых устрашали врагов.

Шлем топорщился целым десятком клювов, так что Жеан вполне мог бы оспаривать

грозный эпитет bexeuboloc[152],

данный Гомером кораблю Нестора.

– На что она мне понадобилась, августейший король

Алтынный? А вы видите ряд статуй с глупыми рожами, вон там, над тремя

порталами?

– Вижу. Дальше что?

– Это галерея французских королей.

– А мне какое дело? – спросил Клопен.

– Постойте! В конце этой галереи есть дверь, которая

всегда бывает заперта только на задвижку. Я взберусь по этой лестнице, и вот я

уже в церкви.

– Дай мне взобраться первому, мальчуган!

– Ну нет, приятель, лестница‑то ведь моя! Идемте, вы

будете вторым.

– Чтоб тебя Вельзевул удавил! – проворчал

Клопен. – Я не желаю быть вторым.

– Ну, тогда, Клопен, поищи себе лестницу!

И Жеан пустился бежать по площади, волоча за собой свою

добычу и крича: «За мной, ребята!»

В одно мгновение лестницу подняли и приставили к балюстраде

нижней галереи над одним из боковых порталов. Толпа бродяг, испуская громкие

крики, теснилась у ее подножия, чтобы взобраться по ней. Но Жеан отстоял свое

право и первым ступил на лестницу. Подъем был довольно продолжительным. Галерея

французских королей ныне находится на высоте около шестидесяти футов над

мостовой. А в те времена одиннадцать ступеней крыльца поднимали ее еще выше.

Жеан взбирался медленно, скованный тяжелым вооружением, одной рукой держась за

ступеньку, другой сжимая самострел. Добравшись до середины лестницы, он бросил

меланхолический взгляд вниз, на тела бедных арготинцев, устилавшие паперть.

– Увы! – сказал он. – Эта груда тел достойна

пятой песни Илиады.

И он опять полез вверх. Бродяги следовали за ним. На каждой

ступеньке был человек. Эту извивавшуюся в темноте линию покрытых латами спин

можно было принять за змею со стальной чешуей, ползущую по стене собора. Жеан,

поднимавшийся первым, свистом дополнял иллюзию.

Наконец школяр добрался до выступа галереи и довольно ловко

вскочил на нее при одобрительных криках воровской братии. Овладев таким образом

цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же, словно окаменев,

умолк. Он заметил позади одной из королевских статуй Квазимодо, притаившегося в

потемках. Глаз Квазимодо сверкал.

Прежде чем второй осаждающий успел ступить на галерею,

чудовищный горбун прыгнул к лестнице, молча схватил ее за концы своими

ручищами, сдвинул ее, отделил от стены, раскачал под вопли ужаса эту длинную,

пружинившую под телами лестницу, унизанную сверху донизу бродягами, и внезапно

с нечеловеческой силой толкнул эту живую гроздь на площадь. Наступила минута,

когда даже у самых отважных забилось сердце. Отброшенная назад лестница одно

мгновение стояла прямо, как бы колеблясь, затем качнулась, и вдруг, описав

страшную дугу, радиус которой составлял восемьдесят футов, она, быстрее чем

подъемный мост, у которого оборвались цепи, обрушилась со всем своим

человеческим грузом на мостовую. Раздались ужасающие проклятия, затем все

смолкло, и несколько несчастных искалеченных бродяг выползло из‑под груды

убитых.

Только что звучавшие победные клики сменились воплями скорби

и гнева. Квазимодо стоял неподвижно, опершись о балюстраду локтями, и глядел

вниз. Он был похож на древнего меровингского короля, смотрящего из окна.

Жеан Фролло оказался в затруднительном положении. Он

очутился на галерее один на один с грозным звонарем, отделенный от своих

товарищей отвесной стеной в восемьдесят футов. Пока Квазимодо возился с

лестницей, школяр подбежал к дверце потайного хода, думая, что она открыта!

Увы! Глухой, выйдя на галерею, запер ее за собою. Тогда Жеан спрятался за одним

из каменных королей, боясь вздохнуть и устремив на страшного горбуна растерянный

взгляд, подобно человеку, который, ухаживая за женой сторожа при зверинце и

отправившись однажды на любовное свидание, ошибся местом, когда перелезал через

стену, и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем.

В первую минуту глухой не обратил на него внимания; наконец

он повернул голову и вдруг выпрямился. Он заметил школяра.

Жеан приготовился к яростному нападению, но глухой стоял

неподвижно; он лишь повернулся к школяру и смотрел на него.

– Хо! Хо! Что ты так печально смотришь на меня своим

кривым глазом? спросил Жеан.

Молодой повеса тайком готовил свой самострел.

– Квазимодо! – крикнул он. – Я хочу заменить

твою кличку. Отныне тебя будут называть слепцом!

Он выстрелил. Оперенная стрела просвистела в воздухе и

вонзилась в левую руку горбуна. Квазимодо обратил на это столько же внимания,

как если бы она оцарапала статую короля Фарамонда. Он вытащил стрелу и спокойно

переломил ее о свое толстое колено. Затем он бросил, вернее – уронил ее

обломки. Но Жеан не успел выстрелить вторично. Квазимодо, шумно вздохнув,

прыгнул, словно кузнечик, и обрушился на школяра, латы которого сплющились от

удара о стену.

И тогда в этом полумраке, при колеблющемся свете факелов,

произошло нечто ужасное.

Квазимодо схватил левой рукой обе руки Жеана, а Жеан не

сопротивлялся – он чувствовал, что погиб. Правой рукой горбун молча, со

зловещей медлительностью, стал снимать с него один за другим все его доспехи –

шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручни, – словно обезьяна, шелушащая орех.

Кусок за куском бросал Квазимодо к своим ногам железную скорлупу школяра.

Жеан, обезоруженный, раздетый, слабый и беспомощный, во

власти этих страшных рук, даже не пытался говорить с глухим – он дерзко

расхохотался ему в лицо и, с неустрашимой беззаботностью шестнадцатилетнего

мальчишки, запел песенку, которая в те времена пользовалась известностью:

Принарядился, похорошел

Прекрасный город Камбре.

Его догола Марафен раздел…

Он не кончил. Квазимодо, вскочив на парапет галереи, одной

рукой схватил школяра за ноги и принялся вращать им над бездной, словно пращей.

Затем раздался звук, похожий на тот, который издает разбившаяся о стену

костяная шкатулка; сверху что‑то полетело и остановилось, зацепившись на трети

пути за выступ. Это повисло уже бездыханное тело, согнувшееся пополам, с

переломанным хребтом и размозженным черепом.

Крик ужаса пронесся среди бродяг.

– Месть! – рычал Клопен.

– Грабить! – подхватила толпа. – На приступ!

На приступ!

А затем раздался неистовый рев, в котором слились все языки,

все наречия, все произношения. Смерть несчастного школяра охватила толпу

пламенем ярости. Ею овладели стыд и гнев при мысли, что какойто горбун мог так

долго держать ее в бездействии перед собором. Бешеная злоба помогла отыскать

лестницы, новые факелы, и спустя несколько минут растерявшийся Квазимодо

увидел, как этот ужасный муравейник полез на приступ Собора Богоматери. Те, у

кого не было лестницы, запаслись узловатыми веревками; те, у кого не было

веревок, карабкались, хватаясь за скульптурные украшения. Одни цеплялись за

рубище других. Не было никакой возможности противостоять все возраставшему

приливу этих ужасных лиц. Свирепые лица пылали от ярости, землистые лбы заливал

пот, глаза сверкали. Все эти уроды, все эти рожи обступили Квазимодо; можно

было подумать, что какой‑то другой храм выслал на штурм Собора Богоматери своих

горгон, псов, свои маски, своих демонов, свои самые фантастические изваяния.

Они казались слоем живых чудовищ на каменных чудовищах фасада.

Тем временем площадь вспыхнула множеством факелов.

Беспорядочная картина боя, до сей поры погруженная во мраке, внезапно озарилась

светом. Соборная площадь сверкала огнями, бросая их отблеск в небо. Костер,

разложенный на верхней площадке, продолжал полыхать, далеко освещая город.

Огромный силуэт башен четко выступал над крышами Парижа, образуя на этом светлом

фоне широкий черный выем. Город, казалось, всколыхнулся. Со всех сторон

доносился стонущий звон набата. Бродяги, рыча, задыхаясь, богохульствуя,

взбирались наверх, а Квазимодо, бессильный против такого количества врагов,

дрожа за жизнь цыганки и видя, как все ближе и ближе подвигаются к его галерее

разъяренные лица, в отчаянии ломая руки, молил небо о чуде.

|