Увеличить Увеличить |

III. Колокола

Со дня казни у позорного столба люди, жившие близ Собора

Парижской Богоматери, заметили, что звонарский пыл Квазимодо значительно

охладел. В былое время колокольный звон раздавался по всякому поводу: протяжный

благовест – к заутрене и к повечерью, гул большого колокола – к поздней обедне,

а в часы венчанья и крестин – полнозвучные гаммы, пробегавшие по малым

колоколам и переплетавшиеся в воздухе, словно узор из пленительных звуков.

Древний храм, трепещущий и гулкий, был наполнен неизбывным весельем колоколов.

В нем постоянно ощущалось присутствие шумного своевольного духа, певшего всеми

этими медными устами. Ныне дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно

хранящим безмолвие. В праздничные дни и в дни похорон обычно слышался сухой,

будничный, простой звон, как полагалось по церковному уставу, но не более. Из

двойного гула, который исходит от церкви и рождается органом внутри и

колоколами извне, остался лишь голос органа. Казалось, звонницы лишились своих

музыкантов А между тем Квазимодо все еще обитал там. Что же с ним произошло?

Быть может, в сердце его гнездились стыд и отчаяние, пережитые им у позорного

столба; или все еще отдавались в его душе удары плети палача; или боль

наказания заглушила в нем все, вплоть до его страсти к колоколам? А может

статься, «Мария» обрела в его сердце соперницу, и большой колокол с его

четырнадцатью сестрами был забыт ради чего‑то более прекрасного?

Случилось, что в год от Рождества Христова 1482 день

Благовещения, 25 марта, пришелся во вторник. И воздух был так чист тогда и

прозрачен, что в сердце Квазимодо ожила былая любовь к колоколам. Он поднялся

на северную башню, пока причетник раскрывал внизу настежь церковные двери,

представлявшие собой в то время громадные створы из крепкого дерева, обтянутые

кожей, прибитой по краям железными позолоченными гвоздями, и обрамленные

скульптурными украшениями «весьма искусной работы».

Войдя в верхнюю часть звонницы, он смотрел некоторое время

на висевшие там шесть колоколов и грустно покачивал головой, словно сокрушаясь

о том, что в его сердце между ним и его любимцами встало чтото чуждое. Но когда

он раскачал их, когда он почувствовал, как заколыхалась под его рукой вся эта

гроздь колоколов, когда он увидел, – ибо слышать он не мог, – как по

этой звучащей лестнице, словно птичка, перепархивающая с ветки на ветку, вверх

и вниз пробежала трепетная октава, когда демон музыки, этот дьявол,

потряхивающий искристой связкой стретто, трелей и арпеджио, завладел несчастным

глухим, тогда он вновь обрел счастье; он забыл все, и облегченье, испытываемое

его сердцем, отразилось на его просветлевшем лице.

Он ходил взад и вперед, хлопал в ладоши, перебегал от одной

веревки к другой, голосом и жестом подбадривая своих шестерых певцов, –

так дирижер оркестра воодушевляет искусных музыкантов.

– Ну, Габриэль, вперед! – говорил он. – Нынче

праздник, затопи площадь звуками. Не ленись, Тибо! Ты отстаешь. Да ну же! Ты

заржавел, бездельник, что ли? Так! Хорошо! Живей, живей, чтоб не видно было

языка! Оглуши их всех, чтобы они стали, как я! Так, Тибо, молодчина! Гильом!

Гильом! Ведь ты самый большой, а Паскье самый маленький, и все же он тебя

обгоняет. Бьюсь об заклад, что те, кто может слышать, слышат его лучше, чем

тебя! Хорошо, хорошо, Габриэль! Громче, еще громче! Эй, Воробьи! Что вы там оба

делаете на вышке? Вас совсем не слышно. Это еще что за медные клювы? Они как будто

зевают, вместо того чтобы петь! Извольте работать! Ведь нынче Благовещение. В

такой отличный солнечный день и благовест должен звучать отлично! Бедняга

Гильом, ты совсем запыхался, толстяк!

Он был поглощен колоколами, а они, все шестеро,

подстрекаемые его окриками, подпрыгивали вперегонки, встряхивая своими

блестящими крупами, точно шумная запряжка испанских мулов, то и дело

подгоняемая уколами заостренной палки погонщика.

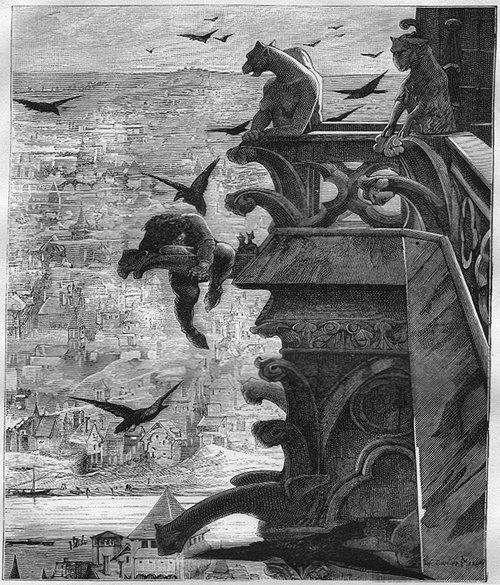

Внезапно, взглянув в просвет между широкими шиферными

щитками, перекрывавшими проемы в отвесной стене колокольни, он увидел

остановившуюся на площади девушку в причудливом наряде, расстилавшую ковер, на

который вспрыгнула козочка. Вокруг них уже собрались зрители. Это зрелище круто

изменило направление его мыслей и, подобно дуновению ветра, охлаждающему

растопленную смолу, остудило его музыкальный пыл. Он выпустил из рук веревки,

повернулся спиной к колоколам и присел на корточки, позади шиферного навеса,

устремив на плясунью тот нежный, мечтательный и кроткий взор, который уже

однажды поразил архидьякона. Забытые колокола сразу смолкли, к великому

разочарованию любителей церковного звона, внимательно слушавших его с моста

Менял и разошедшихся с тем чувством недоумения, которое испытывает собака,

когда ей, показав кость, дают камень.

|