Увеличить Увеличить |

XIII

– Что ж, пообедали? – спросил он, входя в кабинет

Федосьева. – Я думал, вы давно кончили и ушли…

– Кончаю. Вас поджидал, мне торопиться некуда. Вы пили

кофе?

– Пил.

– Выпейте еще со мною. Я и чашку лишнюю велел подать в

надежде, что вы зайдете. Для меня готовят особый кофе… Вот попробуйте. –

Он налил Брауну кофе из огромного кофейника. – Предупреждаю, заснуть после

него трудно, но я и без того плохо сплю… Если выпить на ночь несколько чашек

такого кофе, можно себя довести до удивительного состояния. Тогда думаешь с

необычной ясностью, видишь все с необычной остротой. Мысли скачут как бешеные,

все несравненно яснее и тоскливее дневных.

– Да, я это знаю, – сказал Браун. – В пору

этакой ночной ясности мыслей очень хорошо повеситься.

– Очень, должно быть, хорошо… Интересные были речи на

юбилее?

– Ничего… Я, впрочем, не слушал… Кофе действительно

прекрасный.

– Я немного знаю Кременецкого, – сказал, улыбаясь,

Федосьев. – Разумеется, любой столоначальник имеет право на юбилей после

двадцати пяти лет службы, однако мне не совсем понятно, почему именно этот праздник

революции так у вас раздувается. Ведь Кременецкий – второй сорт?

– Третий. Но юбилейное красноречие, как и надгробное,

никого ни к чему не обязывает. Вы что ж, принимаете всерьез и некрологи?

– Поверьте, публика все принимает всерьез.

– Вы думаете? Возможно, впрочем, что в этом вы и правы.

Если у нас в самом деле произойдет революция, то главные неприятности могут

быть от смешения третьего сорта с первым. Несчастье революций именно в том и

заключается, что к власти рано или поздно приходят люди третьего сорта, с

успехом выдавая себя за первосортных. В этом они легко убеждают и историю, ее

даже, пожалуй, всего легче… Но ведь и вы, собственно, всех валите в одну кучу.

Нетрудная вещь ирония. И нетрудное дело обобщение. «Праздник революции»? Нет,

все‑таки не революции, а того пошлого, что в ней неизбежно, как оно неизбежно и

в контрреволюции. Герцен – революция, и Кременецкий – революция. Но, право,

Герцен за Кременецкого не отвечает. Говорят о пропасти между русской

интеллигенцией и русским народом – общее место. По‑моему, гораздо глубже

пропасть между вершинами русской культуры и ее золотой серединой. На крайних

своих вершинах русский либерализм замечательное явление, быть может, явление

мировое. А на золотой середине… – Он махнул рукой. – И «Фауста»

подстерегло оперное либретто… Что до низов… Волей судьбы вершины нашей мысли

сейчас указывают то самое, чего хотят низы, и это наше счастье. Но, может быть,

так будет недолго, связь ведь, в сущности, случайная, и это наше несчастье.

Иными словами, вполне возможно, что в один прекрасный день низы нас с нашими

идеями пошлют к черту. А мы их.

– Непременно так и будет. Только вы их пошлете к черту

фигурально, а они вас без всяких метафор.

– Не радуйтесь, то же самое и в вашем лагере. Чем

грубее идеология, тем легче ее приукрасить. Так Сегантини посыпал золотой пылью

краски на своих «Похоронах». Невыгодный прием: золото от времени почернеет,

картина потеряет репутацию.

– Нашей картине и терять нечего. Репутация у нее

твердая.

– Я этого не говорю. В области чистого отрицания

русская реакционная мысль достигла большой высоты. Но только в этой области.

Зато, когда вы начинаете умильно изображать человека с положительными идеалами,

у меня всегда впечатление странное, вот как в старых повестях, когда писатель

так же умильно изображает, что думает кошечка или о чем переговариваются между

собой березки… Бросьте вы, право, «созидание»…

– Что ж, для созидания вы придете нам на смену, –

сказал Федосьев. «Очень сегодня разговорчив, – подумал он. – И, по

обыкновению, отвечает больше самому себе, чем мне… Опять придется издалека

начинать, надоели мне философские беседы. А пора, давно пора довести до конца

этот глупый разговор… Но как? Ох, театрально…» – Разрешите налить вам еще

чашку… Я говорю, вы придете, в самой общей форме: вы, левые. Личные

ваши взгляды мне, как я уже вам говорил, весьма не ясны, – добавил он

полувопросительно, глядя на необычно оживленное бледное лицо Брауна.

– Личные мои взгляды?.. Гете на старости как‑то сказал

Эккерману: «Со всем моим именем я не завоевал себе права говорить то, что я на

самом деле думаю: должен молчать, чтоб не тревожить людей. Зато у меня есть и

небольшое преимущество: я знаю, что думают люди, но они не знают, что думаю я…»

Цитирую, вероятно, не буквально, однако довольно точно передаю мысль Гете. Так

вот, – добавил он, заметив насмешку в глазах Федосьева, – то Гете в

семьдесят пять лет, на вершине мировой славы. Куда ж нам, грешным, соваться,

если бы даже и было что сказать!

– Да ведь очень трудно удержаться, Александр

Михайлович, хочется иногда сказать и правду. Разумеется, вредишь прежде всего

самому себе – что ж, за удовольствия всегда приходится платить. Ничего не

поделаешь. Верно, и Гете не всегда следовал своему правилу… Я, кстати, не знал

этой его мысли. Надо будет перечитать на досуге Гете. Благо досуга у меня

теперь достаточно.

– Как же вы это переносите?

– Солгал бы вам, если бы сказал, что я очень доволен.

Но выношу гораздо лучше, чем думал. Я думал, будет совсем плохо… Знаете, в

известном возрасте человек должен начать заботиться – ну, как сказать? – о

зацепках, что ли… Какую‑нибудь надо придумать зацепку, чтоб поддержать связь с

жизнью. Лет до сорока можно и так прожить, а потом становится трудно. Нужно

обеспечить себе для отступления заранее подготовленные позиции… Начиная с

пятого десятка человек и морально растрачивает накопленное добро. У большинства

людей есть семья – самая простая и, вероятно, самая лучшая зацепка. Но я

человек одинокий, а другими зацепками не догадался себя обеспечить, когда еще

было можно.

– Я в таком же точно положении… Положительно, мы очень

похожи друг на друга, – добавил Браун, неприятно улыбаясь, – все

больше в этом убеждаюсь.

– Немного похожи, правда, я очень польщен. Однако

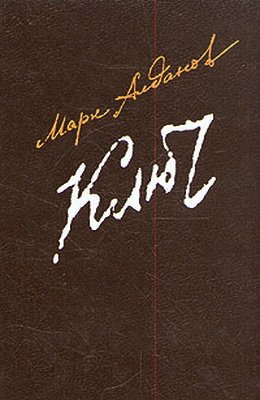

положение наше разное. У вас есть наука, вы «Ключ» пишете…

– Вот, поверьте, плохое утешение.

– Неужели? – Федоеьев с любопытством взглянул на

Брауна. – Я думал, утешение немалое. Подвинулся «Ключ»?

– Нет, не подвинулся.

– Очень сожалею как читатель. Но вы можете к нему

вернуться… А у меня нет ничего, – медленно, точно с удовольствием

проговорил Федоеьев. – Ничего! Пробовал было читать астрономию, казалось

бы, лучше чтения нет. Прочтешь, например, о спиральных туманностях, что в них

около миллиона миров, что луч света идет от них к нам, кажется, двести тысяч

лет. Ведь это должно очень убавить интереса к земле, к политике, к жизни – не

говорю, к собственной, но хоть к чужой. А вот, что поделаешь, не убавляет.

Откроешь после астрономии газету – и где твоя новая мудрость? Неприятное

назначение по министерству так же бесит, как если б не читал о спиральных

туманностях.

– Нет, здесь никакая астрономия не поможет. Вы теперь

вроде тех «лишних людей», о которых так сокрушались наши беллетристы, точно не

все люди лишние… А сознайтесь, все‑таки неприятно быть не у дел, с астрономией

и без астрономии, – сказал Браун, он как бы задирал Федосьева. – Так,

я думаю, писатель, которому вернули рукопись или которого изругали критики,

считает себя гонимым чернью .

Федосьев засмеялся.

– Охотно сознаюсь.

– Казалось бы, незачем огорчаться. Невелика ведь

радость быть политическим деятелем. Всю жизнь вас ежедневно враги поливают

грязью, а друзья больше молчат, да и чаще всего не так уж за вас огорчаются.

Раза два в жизни, в юбилейные дни, вас славословят, радости от этого тоже

немного; вот и Кременецкого славословили не хуже. Да еще в день ваших похорон

противники «отдают должное», «обнажают голову», и тоже плоско, и не без

колкостей. Надо иметь огромный запас искреннего презрения к людям, чтобы,

занимаясь профессионально политикой, долго на его счет жить. Необходимо также

запастись большой долей снисходительности к самому себе. Это если говорить

теоретически. А на практике у больших политических деятелей, кажется, ничего

такого нет, а есть чаще всего природная и благоприобретенная толстокожесть, да

еще, как ни странно, разливанное море благодушия. Я всегда любуюсь, какие они

все оптимисты! Ведь для меня оптимизм и глупость нечто вроде синонимов… Нет,

что и говорить, политика – ремесло среднее. Но вот, подите же, ничто так не

влечет людей, даже у нас, где ванны из помоев обычно не компенсируются

удовольствиями власти. А вы, реакционеры, хотите бороться с этим повальным

запоем! Вы, в сущности, запрещаете политическую борьбу, то есть рассчитываете закрыть

людям доступ к самой увлекательной из игр. Вы, господа консерваторы, мечтатели

и утописты похуже юношей революционеров.

– А если бороться не для чего? – в тон Брауну

спросил Федосьев. – Вдруг у нас такая умная, благородная, проницательная

власть, которая как раз все то и делает, что нужно России? Не лучше ли тогда

оттеснить немного юношей? Пусть в самом деле выберут себе какую‑либо другую,

более безобидную игру – свет на политике не клином сошелся.

– Утописты, – повторил Браун. – В

цивилизованных странах нарочно организуют для народа такие игры. Люди и тогда

заранее придумывают, на чем бы им разойтись, а затем, выдумав, дают страстный

бой друг другу…

– Стилизация в устах левого человека

неожиданная, – сказал Федосьев. Он позвонил. – Меня, впрочем, трудно

удивить и скептицизмом, и пессимизмом. Когда я читаю, как левые ругают правых,

я думаю: совершенно верно, но мало, стоило бы ругнуть их хуже. А когда я читаю,

как правые ругают левых, я думаю приблизительно то же самое. Правительство наше

я наша общественность напоминают мне ту фигуру балета, когда два танцовщика,

изображая удалых молодцов, с этаким задорным видом, с самой хитрой победоносной

улыбкой то наскакивают друг на друга, то вновь отскакивают, подняв ручку и этак

замысловато семеня ножками. Меня эта фигура и в балете всегда очень смешила.

Ну, а если подумать, что здесь не удалые молодцы, а беспомощные калеки так

весело изображают ухарей!.. Скоро Мальбруки сойдутся, будет «сильно комическая,

тысяча метров, гомерический хохот в зале»… Кровавый водевиль, но водевиль.

– С высоты орлиного полета обе стороны, конечно, равны

и крошечны. Но вы обладаете способностью видеть во вражеском лагере только то,

что вам видеть угодно… Я скажу, как Мария‑Терезия, некрасивая жена Людовика

XIV. Когда ей представляли новых людей, она им объясняла: «Смотреть надо не

сюда, – показывала на свое лицо, – а сюда», – показывала на свои

бриллианты. Вы не видите бриллиантов «освободительного движения».

– Полноте, какие уж тут бриллианты… Я, впрочем, готов

допустить, что демократическая лавка выше, то есть лучше знает, как вербовать

клиентов. Вот и настоящие лавочники очень хорошие психологи. Они не скажут в

объявлении: продается сукно, скажут: оставшееся сукно продается. И цену

назначат не рубль, а непременно девяносто пять копеек – так покупателю

приятнее: все же не полный рубль… «Война до полной победы, с наименьшим

количеством жертв», – со злобой произнес Федосьев. – Правда, хорошо?

Оставшееся сукно и крайне дешево, девяносто пять копеек аршин… Счет, –

сказал он вошедшему лакею. – А все‑таки люди много столетий жили гораздо

спокойнее, когда этот клапан был умной властью закрыт наглухо. Скажу вам

больше: современный государственный строй во всех странах света в такой степени

основан на обмане, угнетении и несправедливости, что всякая, даже самая лучшая

власть, заботящаяся о «поднятии политической самодеятельности и критической

мысли масс», – кажется, так у вас говорят? – тем самым собственными

руками готовит свою же гибель. Это не всегда заметно, но только потому, что

процесс постепенного самоубийства весьма длителен.

– Разрешите теперь мне сказать: стилизация в устах

правого человека неожиданная. Но мы терпимее вас.

– Ах, ради Бога, не говорите о терпимости: для нее

существуют особые дома, как сказал какой‑то французский дипломат… Так что же

было на банкете? Кто говорил? Горенский? Верно, о том, что проклятое

правительство вопреки воле армии собирается заключить сепаратный мир.

– Кажется, говорил и об этом.

– Дурак, дурак, – с сокрушением сказал

Федосьев. – Солдаты в нашей армии, да и во всех воюющих армиях спят и во

сне видят мир – общий, сепаратный, какой угодно… Если не все, то девять

десятых. Разумеется, не высшее офицерство, оно и в мирное время мечтает о

войнах, как же может быть иначе? Возьмите какого‑нибудь Гинденбурга – кто бы он

был, не случись война? Заурядный, никому не известный генерал в отставке. А

теперь национальный кумир! Как же им не желать войны? Но другие!.. Если б

князек хоть лгал, лгал по демагогическим мотивам! Нет, он возмущается

совершенно искренно. А катастрофа именно в том, что правительство паше не хочет

заключить мир. Поверьте, камарилья думает о коварном германце совершенно так

же, как князь Горенский. Я эту камарилью, слава Богу, знаю, вот где она у меня

со своей политикой сидит!

– Да, может, он именно вас имел в виду.

– Полноте, я человек маленький и вдобавок отставной.

– Уж будто вы не рассчитываете вернуться к власти?

– К власти? – удивленно переспросил

Федосьев. – Помилуйте, какое уж там возвращение к власти! Революция – дело

ближайших месяцев… Ну, а ваши планы каковы, Александр Михайлович? –

спросил он, меняя сразу и разговор, и тон.

– Трудно теперь делать планы. До конца войны буду

заниматься тем же, чем занимаюсь теперь.

– Противогазами?

– Да, химическим обслуживанием фронта.

– Но разве вы точно для этого сюда приехали?.. Только

для этого? – поправился Федосьев.

В эту минуту издали донеслись рукоплескания. Лакей вошел со

счетом. Федосьев приподнял с подноса листок, бегло взглянул на него и

расплатился.

– Вы как, располагаете временем? – обратился он к

Брауну, повышая голос (рукоплескания все росли). – Еще посидим или пойдем?

– Я предпочел бы пройтись. Мне трудно долго сидеть на

одном месте.

– Это, не в обиду вам будет сказано, считается в

медицине признаком легкого душевного расстройства, – сказал весело

Федосьев. – У меня то же самое.

Семен Исидорович подготовил заранее свое ответное слово, но

во время банкета, слушая речи, решил кое‑что изменить. Он не хотел было

касаться политических тем, чтобы не задевать людей другого образа мыслей,

которые, правда, в незначительном меньшинстве присутствовали на банкете. Однако

теперь Кременецкий ясно чувствовал, что не откликнуться вовсе на речь князя

Горенского невозможно. У него сложился план небольшой вставки. В ее основу он

положил ту же антитезу начал Ормузда и Аримана в русской общественной жизни.

Но, как на беду, Семен Исидорович забыл, какое именно начало воплощает Ормузд и

какое Ариман. Эту трудность можно было, впрочем, обойти, строя фразы несколько

неопределенно. Несмотря на весь свой ораторский опыт, Семен Исидорович

волновался. Он и впитывал в себя с жадностью все то, что о нем говорили, и

вместе желал скорейшего конца чужих речей, так ему хотелось говорить самому.

Имея привычку к банкетам, перевидав на своем веку множество юбиляров,

Кременецкий, несмотря на усталость и волнение, вел себя безукоризненно:

застенчиво улыбался, ласково кивал головой жене, Мусе, друзьям, в меру пил, в

меру переговаривался с соседями, а во время речей слушал ораторов с особенно

застенчивой улыбкой, опустив голову; он твердо знал по книгам, что люди от

смущения всегда опускают голову. Волнение его, однако, росло. В ту минуту,

когда председатель дал слово глубокоуважаемому юбиляру, раздались «бурные

аплодисменты, перешедшие в настоящую овацию», так написал на полоске бумаги дон

Педро, спешно готовивший газетный отчет об юбилее. Кременецкий встал и,

бледный, долго раскланивался с гремевшим рукоплесканиями залом. Он еще

волновался, но уже вполне ясно и радостно чувствовал, что скажет вдохновенную

речь.

Браун долго ждал в коридоре лакея, посланного за шубой.

Федосьев, выйдя из кабинета, исчез. Дверь зала теперь была растворена настежь.

Перед ней на цыпочках теснились несколько посторонних посетителей побойчее.

Браун подошел к двери.

– …О, я не заблуждаюсь, господа, – говорил Семен

Исидорович. – Я прекрасно понимаю, что в моем лице чествуют не меня или,

разрешите сказать, не только меня, а те идеи, которым…

Лакей подошел к Брауну с шубой.

– Их превосходительство велели сказать, что ждут на

улице, – прошептал он. Браун кивнул головою.

– …И буду, как каждый рядовой, в меру скромных сил

служить своему знамени до последнего издыхания! До «ныне отпущаеши», господа!

Зал снова задрожал от рукоплесканий.

|