Увеличить Увеличить |

Глава вторая

СПАРТАК НА АРЕНЕ

Зрители

неистово аплодировали. Все принялись обсуждать происшедшее; цирк гудел сотней

тысяч голосов.

Мирмиллон

вернулся в камеру, откуда вышли Плутон, Меркурий и служители цирка; они крюками

вытащили с арены труп ретиария через Ворота смерти, прикоснувшись

предварительно раскаленным железом к телу умершего, чтобы удостовериться в его

смерти. Из небольших мешков, наполненных блестящим порошком толченого мрамора,

доставленного из соседних Тиволийских карьеров, засыпали то место, где

оставалась большая лужа крови, и арена снова засверкала, как серебро, под

лучами солнца.

Толпа

рукоплескала и выкрикивала:

– Да

здравствует Сулла!

Сулла

повернулся к своему соседу, Гнею Корнелию Долабелле, бывшему два года назад

консулом, и сказал:

– Клянусь

Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, вот подлая чернь! Ты думаешь, она рукоплещет

мне?.. Нет, моим поварам, приготовившим для них вчера вкусное и обильное

угощение.

– Почему

ты не занял место на оппидуме? – спросил Гней Долабелла.

– Не

думаешь ли ты, что от этого возрастет моя слава? – ответил Сулла и тут же

добавил: – А ведь товар, проданный мне ланистой Акцианом, недурен, а?

– О

как ты щедр, как ты велик! – воскликнул сидевший рядом с Суллой сенатор

Тит Аквиций.

– Да

поразит Юпитер-громовержец всех подлых льстецов! – вскричал бывший

диктатор и, в ярости схватившись рукой за плечо, стал усиленно чесать его,

пытаясь заглушить мучительный зуд, похожий на укусы отвратительных паразитов.

Через

минуту он добавил:

– Я

отказался от власти, ушел от дел, а вы все еще видите во мне своего господина!

Презренные, вы можете жить только рабами!

– Не

все, о Сулла, рождены для рабства, – смело возразил патриций из свиты

Суллы, сидевший неподалеку от него.

Этот

бесстрашный человек был Луций Сергий Катилина.[56]

В ту пору ему шел двадцать седьмой год. Природа наделила его высоким ростом,

могучей грудью, широкими плечами, крепкими мышцами рук и ног. У него была

большая голова с целой копной черных вьющихся волос, широкое в висках, смуглое

и мужественное лицо с энергичными чертами; пересекая большой лоб, спускалась к

самой переносице толстая набухшая вена; темно-серые глаза хранили выражение жестокости,

а нервное подергивание, пробегавшее по этому властному, решительному лицу,

раскрывало внимательному наблюдателю малейшие движения души Катилины.

К тому

времени, о котором повествуется в этой книге, Луций Сергий Катилина снискал славу

страшного человека, все боялись его вспыльчивого, необузданного нрава. Он убил

патриция Гратидиана, когда тот спокойно гулял по берегу Тибра, – убил

только потому, что тот отказался дать под залог имущества Катилины крупную

сумму денег, нужную ему для уплаты огромных долгов: из-за этих долгов Катилина

не мог получить ни одной из государственных должностей, на которые притязал. То

было время проскрипций,[57]

когда ненасытная жестокость Суллы утопила Рим в крови. Имя Гратидиана не

значилось в проскрипционных списках, – более того, он даже был сторонником

Суллы, но был он очень богат, а имущество людей, занесенных в проскрипционные

списки, подлежало конфискации. И когда Катилина притащил в курию,[58] где заседал

сенат, труп Гратидиана и, бросив его к ногам диктатора, заявил, что он убил

этого человека, как врага Суллы и врага родины, диктатор оказался не очень

щепетильным: он посмотрел сквозь пальцы на убийство, обратив все свое внимание

на несметные богатства убитого.

Вскоре

после этого Катилина поссорился со своим братом, оба обнажили мечи, но Сергий

Катилина, отличавшийся необычайной силой, был так же и первым фехтовальщиком в

Риме. Он убил брата, наследовал его имущество и тем спасся от разорения, к

которому его привели расточительность, кутежи и разврат. Сулла и на сей раз

постарался ничего не заметить, квесторы[59]

тоже не стали придираться к братоубийце.

В ответ

на смелые слова Катилины Луций Корнелий Сулла спокойно повернул голову в его

сторону и сказал:

– А

как ты думаешь, Катилина? Сколько в Риме граждан столь же смелых, как ты, и

обладающих такой же, как ты, широтой души и в добродетели и в пороках?

– Не

могу я, о прославленный Сулла, – ответил Катилина, – глядеть на людей

и взвешивать события с высоты твоего величия. Знаю только, что я от рождения

люблю свободу и не выношу никаких уз. И прямо скажу – ненавижу тиранию, хотя бы

она скрывалась под маской великодушия, хотя бы ею пользовались лицемерно, якобы

для блага родины. А ведь родина наша, даже раздираемая мятежами и междоусобными

войнами, жила бы лучше под властью многих, чем под деспотической властью

одного! И, не входя в разбор твоих действий, скажу тебе откровенно, что я, как

и прежде, порицаю твою диктатуру. Я верю, я хочу верить, что в Риме есть еще

немало граждан, готовых претерпеть любые муки, лишь бы снова не подпасть под

тиранию одного человека, если он не будет называться Луцием Корнелием Суллой и

чело его не будет увенчано, как твое, лаврами победы в сотнях сражений и если

его диктатура хотя бы отчасти не будет оправдана, как была оправдана твоя

диктатура, преступными деяниями Мария, Карбона[60]

и Цинны.[61]

– Так

почему же, – спокойно спросил Сулла с еле заметной насмешливой

улыбкой, – почему же вы не призываете меня на суд перед свободным народом?

Я отказался от диктатуры. Почему же мне не было предъявлено никаких обвинений?

Почему вы не потребовали отчета в моих действиях?

– Дабы

не видеть снова убийств и траура, которые в течение десяти лет омрачали Рим… Но

не будем говорить об этом, в мои намерения не входит обвинять тебя: ты, быть

может, совершил немало ошибок, зато ты совершил и много славных подвигов;

воспоминания о них не перестают волновать мою душу, ибо, как и ты, Сулла, я

жажду славы и могущества. А скажи все же, не кажется ли тебе, что в жилах

римского народа все еще течет кровь наших великих и свободных предков? Вспомни,

как несколько месяцев назад, ты в курии, при всем сенате, добровольно сложил с

себя власть и, отпустив ликторов и воинов, направился с друзьями домой – и как

вдруг какой-то неизвестный юноша стал бесчестить и поносить тебя за то, что ты

отнял у Рима свободу, истребил и ограбил его граждан и стал их тираном! О

Сулла, согласись, что нужно обладать непреклонным мужеством, чтобы произнести

все то, что сказал он, – ведь тебе достаточно было только подать знак, и

смельчак тотчас поплатился бы жизнью! Ты поступил великодушно, – я говорю

это не из лести: Катилина не умеет и не желает льстить никому, даже всемогущему

Юпитеру! – ты поступил великодушно, не наказав его. Но ты согласен со

мной: если у нас существуют безвестные юноши, способные на такой

поступок, – я так жалею, что не узнал, кто он, – то есть надежда, что

отечество и республика еще могут быть спасены!

– Да,

это был, конечно, отважный поступок, а я всегда восхищался мужеством и любил

храбрецов. Я не захотел мстить смельчаку за обиду и стерпел все его оскорбления

и поношения. Знаешь ли ты, Катилина, какие последствия будут иметь поступок и

слова этого юноши?

– Какие? –

спросил Сергий Катилина, устремив испытующий взор в глаза диктатора, затуманенные

в этот момент.

– Отныне, –

ответил Сулла, – никто из тех, кому удастся захватить власть в республике,

не пожелает от нее отказаться.

Катилина

в раздумье опустил голову, затем, овладев собой, поднял ее и сказал:

– Найдется

ли еще кто-нибудь, кто сумеет и захочет захватить высшую власть?

– Ну… –

произнес, иронически улыбаясь, Сулла. – Видишь толпы рабов? – И он

указал на ряды амфитеатра, переполненные народом. – В рабах нет

недостатка… Найдутся и господа.

Весь

этот разговор происходил под аккомпанемент бурных рукоплесканий толпы, увлеченной

кровопролитным сражением происходившим на арене между лаквеаторами и

секуторами; вскоре оно завершилось смертью семи лаквеаторов и пяти секуторов.

Оставшиеся в живых гладиаторы, раненые и истекающие кровью, удалились в камеры,

а зрители бешено аплодировали, смеялись и весело шутили.

В то

время когда лорарии вытаскивали из цирка двенадцать трупов и уничтожали следы

крови на арене, Валерия, внимательно наблюдавшая за Суллой, который сидел

неподалеку от нее, вдруг поднялась и, подойдя к диктатору сзади, выдернула

шерстяную нитку из его хламиды. Удивленный, он обернулся и, сверкнув своими

звериными глазами, принялся рассматривать ту, которая прикоснулась к нему.

– Не

гневайся, диктатор! Я выдернула эту нитку, чтобы иметь долю в твоем

счастье, – произнесла Валерия с чарующей улыбкой.

Почтительно

приветствуя его, она, по обычаю, поднесла руку к губам и направилась к своему

месту. Сулла, весьма польщенный ее любезными словами, учтиво поклонился и,

повернув голову, проводил красавицу долгим взглядом, которому постарался

придать ласковое выражение.

– Кто

это? – спросил Сулла, опять повернувшись в сторону арены.

– Это

Валерия, – ответил Гней Корнелий Долабелла, – дочь Мессалы.

– А-а!.. –

заметил Сулла. – Сестра Квинта Гортензия?

– Именно.

И Сулла

вновь повернулся к Валерии, которая смотрела на него влюбленными глазами.

Гортензий

встал со своего места и пересел поближе к Марку Крассу,[62] очень богатому патрицию,

известному своей скупостью и честолюбием – двумя противоречивыми страстями, прекрасно

уживавшимися, однако, в этой своеобразной натуре.

Марк

Красс сидел неподалеку от гречанки необыкновенной красоты; так как ей предстоит

играть большую роль в нашем повествовании, задержимся на мгновение и поглядим

на нее.

Звалась

эта девушка Эвтибидой; по покрою одежды в ней можно было признать гречанку;

сразу бросалась в глаза красота ее высокой и стройной фигуры. Талия была так

тонка, что, казалось, ее можно было охватить двумя руками. Прелестное лицо

поражало алебастровой белизной, оттененной нежным румянцем. Изящной формы лоб

обрамляли кольца рыжих пушистых волос. Большие миндалевидные глаза цвета морской

волны горели сладострастным огнем и непреодолимо влекли к себе. Чуть

вздернутый, красиво очерченный носик как будто подчеркивал выражение дерзкой

смелости, запечатлевшейся в ее чертах. Меж полуоткрытых, чувственных и слегка

влажных алых губ сверкали белоснежные зубы – настоящие жемчужины, соперничавшие

прелестью с очаровательной ямочкой на маленьком округлом подбородке. Белая шея

казалось изваянной из мрамора, плечи были достойны Юноны, грудь была упругая и

высокая, и пышность ее не вязалась с тонкой талией, но это придавало гречанке

еще больше привлекательности. Кисти обнаженных точеных рук и ступни ног были

крошечные, как у ребенка.

Поверх

короткой туники из тончайшей белой ткани, густо затканной серебряными звездочками

и уложенной изящными складками, под которыми угадывались, а иногда просвечивали

скульптурные формы девушки, был накинут паллий из голубой шерсти, тоже весь в

звездочках. Надо лбом волосы скрепляла небольшая диадема. В маленькие уши были

вдеты две крупные жемчужины со сверкающими подвесками из сапфиров в форме

звездочек. Шею обвивало жемчужное ожерелье, с которого на полуобнаженную грудь

спускалась большая сапфировая звезда. Руки украшали четыре серебряных браслета

с выгравированными на них цветами и листьями. Талию охватывал обруч с острым,

угловатым концом, тоже из драгоценного металла. На маленьких розовых ножках

были короткие котурны, состоявшие из подошвы и двух полосок голубой кожи, пересекавшихся

у щиколоток; выше щиколоток ноги были схвачены двумя серебряными ножными

браслетами тончайшей чеканной работы.

Девушке

этой было не более двадцати четырех лет. Она была хороша собой и изысканно

одета; все в ней прельщало и манило. Казалось, Венера Пафосская сошла с Олимпа,

чтобы доставить наслаждение смертным лицезреть ее чудесную красоту.

Такова

была юная Эвтибида, неподалеку от которой сел Марк Красс, с восторгом любовавшийся

ею.

Когда к

нему подошел Гортензий, Красс всей душой предавался созерцанию очаровательной

девушки. Красавица же, явно скучая, в эту минуту зевала, открыв маленький

ротик; правой рукой она играла сапфировой звездой, искрившейся на ее груди.

Крассу

исполнилось тридцать два года; он был выше среднего роста и крепкого сложения,

но склонен к тучности. На могучей шее сидела довольно крупная голова,

гармонировавшая с мощным телом, но лицо, бронзово-золотистого оттенка, было

худым; черты лица мужественные, чисто римского склада – орлиный нос,

выдающийся, резко очерченный подбородок; глаза серые, с желтизной, – они

то блестели необычайно ярко, то были неподвижны, бесцветны, как будто угасали.

Родовитость, необычайное красноречие, огромное богатство, приветливость и

учтивость завоевали ему не только известность, но и славу и влиятельность. К

тому времени, с которого начинается наше повествование, он уже не раз доблестно

сражался в гражданской войне на стороне Суллы и занимал различные

административные посты.

– Здравствуй,

Марк Красс, – сказал Гортензий, выводя его из состояния оцепенения. –

Ты, видимо, погружен в созерцание звезд?

– Ты

угадал, клянусь Геркулесом! – ответил Красс. – Эта…

– Эта?

Которая?

– Вон

та красавица гречанка, которая сидит двумя рядами выше нас…

– А!

Я тоже заметил ее… Это Эвтибида.

– Эвтибида?

Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего.

Я назвал тебе ее имя… Она действительно гречанка… куртизанка… – сказал Гортензий,

усаживаясь рядом с Крассом.

– Куртизанка?

А по виду настоящая богиня. Сама Венера?.. Клянусь Геркулесом, я не могу представить

более совершенного воплощения красоты прославленной дочери Юпитера.

– Ты

прав, – улыбаясь, сказал Гортензий. – Но разве жена Вулкана так уж

недоступна? Разве не дарит она щедро свои милости и сокровища своей красоты

богам, полубогам, а временами даже и простым смертным, если кому-нибудь выпало

счастье понравиться ей?

– А

где она живет?

– На

Священной улице… около храма Верхнего Януса.

Видя,

что Красс не слушает его и, погрузившись в свои мысли, все смотрит, как

зачарованный, на прекрасную Эвтибиду, он добавил:

– Стоит

ли тебе сходить с ума по этой женщине, когда тебе достаточно истратить одну только

тысячную Долю твоих богатств, чтобы подарить ей в собственность дом, в котором

она живет!

Глаза

Красса вспыхнули огнем, каким они иногда загорались, но он тут же погас, и, обернувшись

к Гортензию, Красс спросил:

– Тебе

надо поговорить со мной?

– Да,

о тяжбе с банкиром Трабулоном.

– Я

слушаю тебя.

Пока они

беседовали об упомянутой Гортензием тяжбе и пока Сулла, несколько месяцев назад

похоронивший свою четвертую жену Цецилию Метеллу, а теперь вновь попавший в

сети Амура, затевал на пятьдесят девятом году жизни позднюю любовную игру с

прекрасной Валерией, послышался звук трубы. Это был сигнал к началу боя между

тридцатью фракийцами и тридцатью самнитами, уже построенными в ряды друг против

друга.

Разговоры,

шум, смех прекратились; все взоры были устремлены на сражающихся. Первое

столкновение было ужасно: среди глубокой тишины, царившей в цирке, резко

прозвучали удары мечей по щитам, по арене полетели перья, осколки шлемов, куски

разбитых щитов, а возбужденные, тяжело дышавшие гладиаторы наносили друг другу

удар за ударом. Не прошло и пяти минут после начала боя, а на арене уже лилась

кровь: трое гладиаторов корчились на земле в агонии, а сражающиеся топтали их

ногами.

Невозможно

ни описать, ни вообразить себе напряжение, с которым зрители следили за кровавыми

перипетиями этого боя. О нем можно составить себе лишь слабое представление,

судя по тому, что восемьдесят тысяч человек из числа собравшихся в цирке бились

об заклад на сумму от десяти до двадцати сестерциев и даже до пятидесяти

талантов,[63]

смотря по своему состоянию, – одни держали пари за пурпурно-красных

фракийцев, другие – за голубых самнитов.

По мере

того как ряды гладиаторов редели, все чаще и чаще раздавались рукоплескания и

громкие поощрительные возгласы.

По

прошествии одного часа сражение уже подходило к концу. По всей арене то тут, то

там лежали пятьдесят гладиаторов, убитые или смертельно раненные; умирающие

корчились в судорогах агонии и испускали душераздирающие крики.

Зрители,

державшие пари за самнитов, казалось, могли быть вполне уверены в их победе.

Семеро самнитов окружили и теснили трех оставшихся в живых фракийцев, последние

же, тесно став спиной друг к другу, образовали треугольник и оказывали яростное

сопротивление превосходящим силам самнитов.

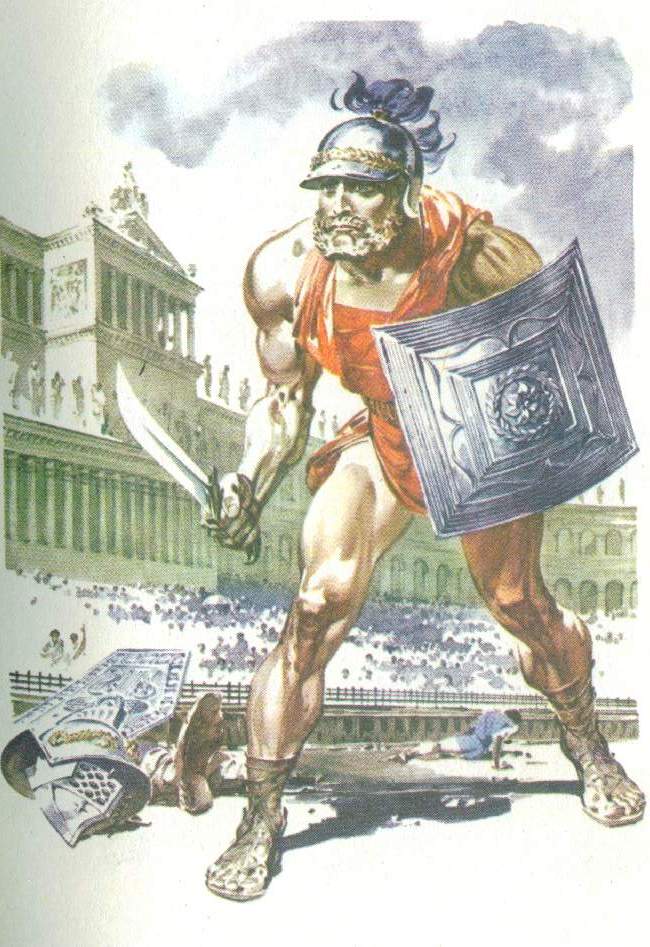

Среди

трех, еще живых, фракийцев был Спартак. Его атлетическая фигура, поразительная

сила крепких мышц, совершенная гармония всех линий тела, несокрушимая,

непреодолимая храбрость, несомненно, должны были выдвинуть этого человека,

особенно в ту эпоху, когда физическая сила и твердость характера являлись

главным условием успеха в жизни.

Спартаку

исполнилось тридцать лет, и все те выдающиеся качества, о которых мы говорили,

сочетались в нем с образованностью, редкой для его общественного положения, с

возвышенным образом мыслей, благородством и величием души, блестящие

доказательства которых он давал не раз.

Длинные

белокурые волосы и густая борода обрамляли его красивое мужественное лицо с

правильными чертами, озаренное светом голубых глаз, полных жизни, чувства,

огня; они придавали его лицу, когда он был спокоен, выражение какой-то

печальной доброты. Но в бою Спартак совершенно преобразился: на арене цирка

сражался гладиатор с искаженным от гнева лицом, глаза его метали молнии, вид

его был ужасен.

Спартак

родился во Фракии, в Родопских горах. Он сражался против римлян, вторгшихся в

его страну, попал в плен и за свою силу и храбрость был зачислен в легион, где

проявил необычайную доблесть. Затем он так отличился в войне против Митридата и

его союзников, что был назначен деканом – начальником отряда из десяти человек,

и заслужил почетную награду – гражданский венок.[64] Но когда римляне снова

начали войну против фракийцев, Спартак бежал и стал сражаться в рядах

соотечественников против римлян. Раненный, он снова попал в плен к своим

врагам; смертная казнь, предписанная законом, была заменена ему службой

гладиатором. Он был продан одному ланисте, впоследствии перепродавшему его Акциану.

Прошло

не более двух лет с тех пор, как Спартак попал в ряды гладиаторов; со своим первым

ланистой он объездил почти все города Италии, участвовал более чем в ста боях и

ни разу не был серьезно ранен. Другие гладиаторы тоже были мужественны и

сильны, но Спартак настолько превосходил их, что постоянно оставался

победителем и заслужил себе великую славу во всех амфитеатрах и цирках Италии.

Акциан

купил его за очень большие деньги – двенадцать тысяч сестерций. Спартак принадлежал

ему уже шесть месяцев, но Акциан ни разу не выпускал его в римских амфитеатрах –

то ли потому, что высоко ценил как преподавателя фехтования, борьбы и

гимнастики в своей школе гладиаторов, то ли потому, что он слишком дорого обошелся

ему, чтобы рисковать его жизнью: в случае смерти Спартака плата за него не

возместила бы понесенных ланистой убытков.

Теперь

Акциан впервые выпустил Спартака на арену цирка, потому что Сулла заплатил за

сто гладиаторов, отобранных для боя в этот день, огромную сумму – в двести

двадцать тысяч сестерций и такая щедрая плата покрывала убыток, который ланиста

мог понести в случае смерти Спартака. И все же, несмотря на то что гладиаторы,

оставшиеся в живых после состязаний, поступали в собственность ланисты, исключая

тех, кому народ даровал свободу, Акциан, взволнованный и бледный, опершись на

одну из дверей камеры, следил за последними моментами борьбы; для того, кто

захотел бы понаблюдать за ним, конечно, не могло бы пройти незамеченным его

беспокойство за Спартака. Он напряженно следил за каждым движением, за каждым

ударом, нанесенным или отбитым фракийцем.

– Смелее,

смелее, самниты! – кричали тысячи зрителей, державших за них пари.

– Бейте

их! Рубите этих трех варваров!

– Задай

им, Небулиан! Прикончи их, Крикс! Подминай, подминай, Порфирий! – кричали

зрители, в руках которых были таблички с именами гладиаторов.

В ответ

на эти выкрики гремел не менее мощный хор сторонников фракийцев; у них, правда,

было мало надежды, но они храбро держались за единственную оставшуюся им

соломинку. Спартак, еще не раненный, с неповрежденным щитом и шлемом, как раз в

этот момент пронзил мечом одного из окруживших его самнитов. При этом взмахе

меча раздался гром рукоплесканий и возгласы тысячи зрителей:

– Смелее,

Спартак! Браво, Спартак! Да здравствует Спартак!

Двое

других фракийцев, которые сражались бок о бок с бывшим римским солдатом, были

оба тяжело ранены; они вяло наносили и вяло отражали удары, – силы их

иссякли.

– Защищайте

мне спину! – крикнул Спартак; размахивая с быстротою молнии своим коротким

мечом, он вынужден был одновременно отражать удары мечей всех самнитов, дружно

нападавших на него. – Защищайте мне спину!.. Еще немного… и мы победим!

Голос

его прерывался, грудь порывисто вздымалась, по бледному лицу катились крупные

капли пота. Глаза его сверкали: в них горела жажда победы, гнев, отчаяние…

Вскоре

недалеко от Спартака, заливая арену своею кровью, упал другой самнит, раненный

в живот, за ним тащились его кишки; он хрипел в агонии и, неистово ругаясь,

слал проклятия. Вслед за ним свалился с разбитым черепом один из фракийцев,

стоявших за спиной Спартака.

Весь

цирк гудел от рукоплесканий, криков и возгласов; взоры всех зрителей были

прикованы к сражающимся, ловили малейшее движение, малейший жест. Луций Сергий

Катилина, вскочив, стоял рядом с Суллой; он едва дышал, не видел ничего, кроме

этой кровавой бойни, и не отрываясь смотрел на меч Спартака, так как держал

пари за фракийцев; казалось, нить его собственной жизни была связана с этим

мечом.

Третий

самнит, пораженный Спартаком в сонную артерию, последовал за своими товарищами,

лежавшими на арене; в это же мгновение и фракиец – последняя и единственная

поддержка Спартака, – пронзенный тремя мечами, упал мертвый, даже не

вскрикнув.

По цирку

пронесся гул огромной толпы, похожий на рев зверя; затем наступила такая тишина,

что можно было ясно расслышать тяжелое, прерывистое дыхание гладиаторов.

Нервное напряжение зрителей было так велико, что вряд ли оно могло быть

сильнее, если бы даже от исхода этой схватки зависела судьба Рима.

Борьба

уже длилась более часа. Спартак благодаря своей непостижимой ловкости и удивительному

искусству фехтования получил только три легких раны, вернее – царапины, но

теперь он оказался один против четырех сильных противников. Хотя все четверо были

ранены более или менее тяжело и истекали кровью, все же они еще оставались

грозными врагами, так как их было четверо.

Как ни

был силен и отважен Спартак, однако после гибели своего последнего товарища он

понял, что настал смертный час.

Вдруг

глаза его загорелись; ему пришла в голову спасительная мысль: он решил воспользоваться

старинной тактикой Горациев против Куриациев,[65]

- он бросился бежать. Самниты пустились вслед за ним.

Толпа

загудела, словно пчелиный рой.

Не

пробежав и пятидесяти шагов, Спартак вдруг сделал неожиданный поворот,

обрушился на ближайшего преследователя и вонзил ему в грудь кривой меч. Самнит

закачался, взмахнул руками, как будто ища опоры, и упал, а в это время Спартак,

набросившись на второго врага и отражая щитом удары его меча, Уложил его на

месте под восторженные крики зрителей, ибо теперь уже почти все были на стороне

Фракийца.

Как

только самнит упал, подоспел его товарищ – третий, весь покрытый ранами,

самнит. Спартак ударил его щитом по голове, не считая нужным пустить в ход меч

и, видимо, не желая убивать его. Оглушенный ударом, самнит перевернулся и

рухнул на арену. В это время на помощь ему поспешил последний из его товарищей,

совсем уже выбившийся из сил. Спартак напал на него и, стараясь не наносить

ран, несколькими ударами обезоружил противника, выбив из его рук меч, потом

охватил его своими мощными руками, повалил на землю и прошептал ему на ухо:

– Не

бойся, Крикс, я надеюсь спасти тебя…

Он стал

одной ногой на грудь Крикса, а коленом другой на грудь самнита, которого оглушил

ударом щита; в этой позе он ждал решения народа.

Единодушные,

долгие и громовые рукоплескания, словно гул от подземного толчка, прокатились

по всему цирку! Почти все зрители подняли вверх кулак, подогнув большой палец –

обоим самнитам была дарована жизнь.

– Какой

храбрый человек! – сказал, обращаясь к Сулле, Катилина, по лбу которого

градом катился пот. – Такому сильному человеку надо было родиться

римлянином!

Между

тем слышались сотни возгласов:

– Свободу

храброму Спартаку!

Глаза

гладиатора засверкали необычным блеском; он побледнел как полотно и приложил руку

к сердцу, как бы желая унять его бешеные удары, вызванные этими словами, этой

надеждой.

– Свободу,

свободу! – повторяли тысячи голосов.

– Свобода! –

прошептал еле слышно гладиатор. – Свобода!.. О боги Олимпа, не допустите,

чтобы это оказалось сном! – И ресницы его увлажнились слезами.

– Нет,

нет! Он бежал из наших легионов, – раздался громкий голос, – нельзя

давать свободу дезертиру!

И тогда

многие из зрителей, проигравшие пари из-за отваги Спартака, закричали с ненавистью:

– Нет,

нет! Он дезертир!

По лицу

фракийца пробежала судорога. Он резко повернул голову в ту сторону, откуда раздался

обвинительный возглас, и стал искать глазами, в которых сверкала ненависть,

того, кто бросил это обвинение.

Но

тысячи и тысячи голосов кричали:

– Свободу,

свободу, свободу Спартаку!..

Невозможно

описать чувства гладиатора в те минуты, когда решался вопрос всей его жизни;

тревога, мучительное ожидание отразились на его бледном лице, в игре мускулов и

блеске глаз, которые красноречиво говорили о происходившей в нем борьбе

отчаяния и надежды. Этот человек, полтора часа боровшийся со смертью и ни на

одну секунду не терявший присутствия духа, человек, который сражался один

против четверых и не терял надежды на спасение, гладиатор, убивший двенадцать

или четырнадцать своих товарищей по несчастью, не обнаруживая при этом своего

волнения, вдруг почувствовал, что у него подкосились ноги, и, чтобы не упасть

без чувств на арене цирка, он оперся о плечо одного из лорариев, явившихся

убирать трупы.

– Свободу,

свободу! – продолжала неистовствовать толпа.

– Он

ее достоин! – сказал на ухо Сулле Катилина.

– И

он удостоится ее! – воскликнула Валерия, которой в эту минуту восхищенно

любовался Сулла.

– Вы

этого хотите? – произнес Сулла, вопросительно глядя в глаза Валерии,

светившиеся любовью, нежностью, состраданием: казалось, она умоляла о милости к

гладиатору. – Хорошо. Да будет так!

Сулла

наклонил голову в знак согласия, и Спартак получил свободу под шумные рукоплескания

зрителей.

– Ты

свободен! – сказал лорарий Спартаку. – Сулла даровал тебе свободу.

Спартак

не отвечал, не двигался и боялся открыть глаза, чтобы не улетела мечта,

страшился обмана и не решался поверить своему счастью.

– Злодей,

ты разорил меня своей храбростью! – прошептал кто-то над его ухом.

От этих

слов Спартак очнулся, открыл глаза и посмотрел на ланисту Акциана, –

хозяин Спартака явился на арену вместе с лорариями поздравить гладиатора,

надеясь, что тот останется его собственностью. Теперь же Акциан проклинал храбрость

фракийца: глупейшее милосердие народа и великодушие Суллы лишили его двенадцати

тысяч сестерций.

Слова

ланисты убедили фракийца в том, что это не сон. Он встал, величественно выпрямился

во весь свой гигантский рост, поклонился – сначала Сулле, потом народу и через

двери, ведущие в камеры, ушел с арены под новый взрыв рукоплесканий.

– Нет,

нет, не боги создали все окружающее, – как раз в эту минуту сказал Тит

Лукреций Кар, возобновляя беседу, которую он вел с юным Кассием и молодым Гаем

Меммием Гемеллом,[66]

своим близким другом, сидевшим во время зрелища рядом с ним. Гай Меммий Гемелл

страстно любил литературу, искусство и увлекался философией. Впоследствии

Лукреций посвятил ему свою поэму «De rerum naturae» («О природе вещей»), над

которой он размышлял уже в это время.

– Но

кто же тогда создал мир? – спросил Кассий.

– Вечное

движение материи и соединение невидимых молекулярных тел. Ты ведь видишь на

земле и на небе массу возникающих тел и, не понимая скрытых производящих начал,

считаешь, что все они созданы богами. Никогда ничто не могло и не может

возникнуть из ничего.

– Что

же такое тогда Юпитер, Юнона, Сатурн? – спросил пораженный Кассий,

которому очень нравилось слушать рассуждения Лукреция.

– Да

это все порождение людского невежества и страха. Я познакомлю тебя, милый мой

мальчик, с единственно верным учением – с учением великого Эпикура, который не

страшился ни грома небесного, ни землетрясений, наводящих на людей ужас, ни

могущества богов, ни воображаемых молний. Борясь с закоренелыми предрассудками,

он, полный нечеловеческой отваги, осмелился проникнуть в самые сокровенные

тайны природы и в ней открыл происхождение и природу вещей.

В эту

минуту воспитатель Кассия напомнил ему о приказании отца вернуться домой

засветло и стал торопить его. Мальчик послушно встал; за ним поднялись Лукреций

и Меммий, и все они стали спускаться по ступенькам к ближайшему запасному

выходу. Однако, чтобы попасть туда, Кассий и его друзья должны были пройти мимо

того места, где сидел Фавст, сын Суллы; около него стоял, ласково разговаривая

с ним, Помпей Великий, который, оставив оппидум, пришел сюда приветствовать

знакомых матрон и друзей. Кассий пробежал было мимо него, но вдруг, круто

остановившись, сказал, обращаясь к Фавсту:

– А

ну-ка, Фавст, повтори при таком знаменитом гражданине, как Помпей Великий, безумные

свои слова, которые ты произнес третьего дня в школе. Ты ведь говорил, что твой

отец очень хорошо поступил, что отнял свободу у римлян и стал тираном нашей

родины. Мне бы хотелось это услышать от тебя еще раз. За эти слова я расшиб

тебе кулаком лицо, и синяки еще не прошли у тебя. Теперь я при самом Помпее

вздую тебя еще раз, да покрепче!

Такие

слова и действия двенадцатилетнего мальчика, его решительность и железная воля

не под стать худосочным и безвольным людям, которыми так богато наше время.

Кассий напрасно ждал от противника ответа: Фавст склонил голову перед

удивительным мужеством мальчика, который не побоялся поколотить и обругать сына

властителя Рима, побуждаемый пламенной любовью к свободе, горевшей в его доблестном

сердце. И Кассий, почтительно поклонившись Помпею, а также Меммию и Лукрецию,

удалился из цирка со своим воспитателем.

Как раз

в это время из рядов, расположенных над Воротами смерти, выходил юноша лет

двадцати шести, одетый в очень длинную, длиннее обычного, тогу, которая

закрывала его худые и тонкие ноги. Он был высок ростом и обладал

величественной, внушительной внешностью, хотя лицо у него было болезненное и

нежное. Встав со скамьи, он простился со своей соседкой, молодой женщиной,

окруженной поклонниками – юными патрициями и изысканно одетыми щеголями.

– Прощай,

Галерия, – сказал юноша, целуя руку красавице.

– Прощай,

Марк Туллий, – ответила она. – Не забудь, послезавтра в театре

Аполлона дают «Электру» Софокла, и я там участвую. Приходи.

– Приду

обязательно.

– Будь

здоров! Прощай, Туллий! – послышалось одновременно несколько голосов.

– Прощай,

Цицерон, – сказал, пожимая ему руку, красивый и осанистый человек лет

пятидесяти пяти, нарумяненный и надушенный.

– Да

покровительствует тебе Талия, искуснейший Эзоп, – ответил юноша, пожимая

руку великому актеру.

Подойдя

к очень красивому человеку лет сорока, сидевшему рядом с Галерией, он также пожал

ему руку, промолвив при этом:

– Да

реют над тобой все девять муз, непревзойденный Квинт Росций, любимейший из друзей

моих.

Цицерон

отошел медленно, с изысканной вежливостью пробираясь сквозь толпу, заполнившую

все проходы, направился к тому месту около Триумфальных ворот, где, как он

заметил, сидели два племянника Марка Порция Катона Цензора.

Группа

зрителей, с которыми простился Марк Туллий Цицерон, состояла из служителей искусства:

Галерии Эмболарии, красивой двадцатитрехлетней женщины и самой выдающейся актрисы

того времени, выступавшей преимущественно в трагических ролях; известного

трагического актера Эзопа, несмотря на свои пятьдесят пять лет всегда

надушенного, нарумяненного и нарядного, и его соперника – Квинта Росция,

великого актера, заставлявшего своей игрой плакать, смеяться и чувствовать

заодно с ним весь римский народ; он сидел рядом с Эмболарией. Это к нему

относился прощальный привет Цицерона, исполненный горячей дружбы.

Росцию

недавно исполнилось сорок лет. Его дарование достигло полного расцвета, он был

уже очень богат. Его боготворил весь Рим, самые именитые граждане гордились

дружбой с ним; Сулла, Гортензий, Цицерон, Помпей, Лукулл, Квинт Метелл, Цецилий

Пий, Сервилий Ватий Исаврийский, Марк Красс, Корнелий Скрибониан, Курион,

Публий Корнелий Сципион Азиатский наперебой приглашали его, осыпали ласками и

превозносили не только как искуснейшего актера, но и как человека доблестного и

одаренного; это искреннее и восторженное преклонение было особенно ценно,

потому что исходило от великих людей, возвышавшихся умом и духом над обыденной

толпой.

Вокруг

трех знаменитых актеров группировались звезды меньшей величины из артистической

плеяды, пленявшей в те годы римскую публику, которая толпами шла в театры

смотреть трагедии Эсхила,[67]

Софокла, Еврипида[68]

и Пакувия[69]

и комедии Аристофана,[70]

Менандра,[71]

Филемона[72]

и Плавта.[73]

Вокруг

Эмболарии, Эзопа, Росция и их сотоварищей теснились назойливые поклонники, тупые

бездельники, одержимые манией величия, глупейшим тщеславием и жаждой

впечатлений и сильных ощущений.

До какой

степени дошло в ту пору в Риме поклонение актерам, можно легко понять по их

огромным доходам и их богатству. Достаточно сказать, что Росций зарабатывал по

тысяче денариев за спектакль, а в год это составляло сто сорок шесть тысяч

денариев.

Марк

Туллий Цицерон, пройдя ряды, отделявшие его от Катона и Цепиона, подошел к ним

и, после дружеского приветствия, сел рядом, вступив в разговор с Катоном, к

которому испытывал большое расположение.

Марку

Туллию Цицерону, как мы уже говорили, в это время было двадцать шесть лет, он

был молод, хорош собой и имел величавый облик, несмотря на свое болезненное,

слабое телосложение. У него была длинная шея, мужественное лицо с

выразительными, энергичными и правильными чертами, необычайно широкий лоб,

сообразно его могучему уму, густые взъерошенные брови, из-под которых сверкали

большие глаза; он был близорук. На его губах совершенной формы почти всегда

играла улыбка, зачастую улыбка ироническая, но даже в самой иронии своей носившая

отпечаток добродушия. Одаренный прозорливым умом, блестящей памятью и красноречием,

Цицерон благодаря упорному, прилежному труду, которому он отдавался с большой

любовью, в двадцать шесть лет прославился одновременно как философ, как оратор

и как блестящий, всеми признанный поэт.

Цицерон

изучал поэтику еще в очень молодые годы у греческого поэта Архия,[74] которого он

защищал впоследствии в одной из своих знаменитых речей. Архий пользовался

громкой известностью благодаря своему поэтическому дарованию и душевным

качествам; в ту пору он жил в доме великого Лукулла, победителя Митридата и

Тиграна,[75]

обучая его детей искусству стихосложения; одновременно он открыл в Риме школу,

которую посещали молодые люди из патрицианских семей. Ко времени нашего

повествования Архий сочинил и опубликовал поэму «О войне кимвров», где

превозносил отважного Гая Мария, единственного из всех римлян, который в период

республики семь раз избирался консулом.

Доблестные

подвиги Гая Мария не только доставили ему честь победы над Югуртой, но спасли

также республику от губительного нападения тевтонов и кимвров, и он удостоился

наименования третьего основателя Рима.[76]

Еще

будучи учеником в школе Архия, пятнадцатилетний Цицерон написал поэму «Главк

Понтий»,[77]

которая плавностью стиха и красотой стиля заставила заговорить о нем; тогда еще

не было Лукреция, Катулла,[78]

Вергилия,[79]

Овидия,[80]

Горация,[81]

обогативших латинский язык своими дивными поэтическими творениями.

Посещение

школы Архия не мешало Цицерону усердно слушать лекции – сначала философа-эпикурейца

Федра,[82]

потом стоика Диодота и академика Филона, бежавших из Афин, которыми завладел

Митридат; он слушал замечательные лекции по красноречию, которые читал в Риме в

течение двух лет знаменитый Молон Родосский,[83]

прибывший на берега Тибра, чтобы исхлопотать у сената возмещение издержек,

понесенных городом Родосом, сражавшимся на стороне римлян в войне против

Митридата. Красноречие Молона было столь необыкновенным, что он первым получил

разрешение выступать в сенате на греческом языке без посредничества

переводчика.

Цицерон

с большим усердием изучал законоведение под руководством обоих братьев Сцевол,[84] сенаторов и

Ученых юристов: старший был авгуром,[85]

младший – верховным жрецом.[86]

Они обучали его самым тонким приемам и тайнам юриспруденции.

Когда

ему было только восемнадцать лет, он участвовал в Марсийской, или союзнической,

войне под началом Помпея Великого, и, как он сам потом рассказывал, его

поражала храбрость и постоянные удачи Суллы.

За два

года до описываемых событий Марк Туллий впервые появился на Форуме и произнес

речь в защиту Квинтия. Некий кредитор, которого защищал знаменитый Гортензий,

требовал у Квинтия возврата своего имущества. Цицерон, будучи еще в самом

начале своей карьеры, решительно отказывался выступать против грозного

Гортензия, но актер Росций, с которым он был очень дружен, просил за своего

родственника Квинтия. Цицерон согласился и выступил; он говорил столь

убедительно и так обворожил судей, что выиграл тяжбу.

Потом

Цицерон выступил с большим подъемом в защиту прав одной гражданки из Арретия

против декрета Суллы, по которому жители Арретия были лишены прав гражданства.

Цицерон, по характеру скорее робкий и нерешительный, говорил с большим

мужеством, и в этом сказалась его душевная чистота и честность. Дело это

наделало много шума.

Но речь,

явившаяся венцом славы юного Туллия и доставившая ему огромную известность,

была им произнесена в защиту Секста Росция Америйского,[87] обвинявшегося

отпущенником Суллы Корнелием Хрисогоном в отцеубийстве. Защитительная речь

Цицерона была необыкновенно страстной, живой, убедительной и красноречивой.

Росций Америйский был оправдан, а Цицерона объявили достойным соперником

Гортензия, – он на этот раз выступал противником Гортензия и одержал над

ним победу.

В те дни

среди различных слоев населения Рима ходила по рукам поэма Цицерона. Она еще

больше усилила всеобщее восхищение одаренностью ее автора; Цицерону суждено

было в дальнейшем вознести латинский язык на недосягаемую высоту своими

произведениями, и трудно сказать, чем следует в них больше восхищаться:

теоретической ли глубиной, чистотой нравственного чувства, величием мыслей,

блеском стиля или же очарованием формы, отличающейся аттическим изяществом.

Поэма, о

которой мы упомянули, называлась «Марий»; от нее дошел до нас лишь небольшой

фрагмент. Несмотря на явные олигархические воззрения, которых до этого

придерживался автор, поэма была написана в честь Гая Мария, родившегося как и

Цицерон, в Арпине, и безмерно им почитаемого.

Мы

должны просить прощения у наших читателей за частые отступления, но они вызываются

как самой темой, так и необходимостью давать наброски портретов выдающихся

людей последнего века свободного Рима, отличавшихся либо мужеством и

добродетелями, либо мрачными и ужасными пороками, либо чудесными деяниями; и,

право, не лишним будет освежить в памяти внуков, утративших мужество и идущих к

вырождению, исторические воспоминания об их дедах.

Теперь

же восстановим прерванную нить нашего повествования.

– Неужели,

о великие боги, то, что рассказывают о тебе, правда? – спросил с

удивлением Цицерон юного Катона.

– Да,

правда, – отвечал, насупившись, мальчик. – А разве я не был прав?

– Ты

был прав, храбрейший из юношей, – тихо ответил Цицерон, целуя Катона в

лоб, – но, к сожалению, не всегда возможно громко говорить правду, нередко

право должно уступать силе.

И оба на

секунду замолчали.

– Но

как же случилось, что?.. – спросил Туллий Сарпедона, наставника обоих

юношей.

– Из-за

ежедневных убийств, совершавшихся по приказанию Суллы, – прервал его Сарпедон, –

я должен был раз в месяц бывать у диктатора с двумя своими воспитанниками, для

того чтобы Сулла, при его безумной страсти к истреблению, относился к ним

благосклонно, считал их в числе своих друзей и чтобы ему в голову не пришла

шальная мысль занести их в проскрипционные списки. Сулла действительно всегда

принимал их благосклонно и, обласкав обоих мальчиков, отпускал с приветливыми

словами. Как-то раз, выйдя от него и пересекая Форум, мы услышали

душераздирающие стоны, доносившиеся из-под сводов Мамертинской тюрьмы…

– И

я спросил у Сарпедона, – прервал его Катон: – «Кто это кричит?» – «Это

граждане, которых убивают по приказу Суллы», – ответил он мне. «За что же

их убивают?» – спросил я. «За то, что они любят свободу и преданы ей».

– Тогда

этот безумец, – сказал Сарпедон, в свою очередь прерывая Катона, –

сказал мне изменившимся голосом и очень громко, так что, к несчастью, слышали

все окружающие: «Почему ты не дал мне меч, ведь я мог несколько минут назад

убить этого лютого тирана моей родины?»

Немного

помолчав, Сарпедон прибавил:

– Так

как слух об этом дошел до тебя…

– Многие

слышали об этом, – ответил Цицерон, – и говорят с восторгом о

мужестве мальчика…

– А

если, на беду его, это дойдет до Суллы? – воскликнул в отчаянии Сарпедон.

– Что

мне до того? – презрительно произнес, нахмурив брови, Катон. – Все,

что я сказал, я могу повторить и в присутствии того, перед кем вы все

трепещете. Хотя я еще очень молод, клянусь всеми богами Олимпа, меня он не

заставит дрожать!

Цицерон

и Сарпедон, пораженные, переглянулись, а мальчик с воодушевлением воскликнул:

– Если

бы на мне была уже тога!

– Что

же ты тогда сделал бы, безумец? – спросил Цицерон, но тут же добавил: – Да

замолчишь ли ты наконец!

– Я

бы вызвал на суд Луция Корнелия Суллу и всенародно предъявил ему обвинение…

– Замолчи,

замолчи же! – воскликнул Цицерон. – Ты всех нас хочешь погубить! Я

неразумно воспевал подвиги Мария, я защищал на двух процессах моих клиентов,

которые не были приверженцами Суллы, и, разумеется, не снискал этим

расположения бывшего диктатора. Неужели ты хочешь, чтобы из-за твоих безумных

слов мы последовали за неисчислимыми жертвами его свирепости? А если нас убьют,

избавим ли мы тем самым Рим от мрачного могущества тирана? Ведь страх оледенил

в жилах римлян их древнюю кровь, тем более что Сулле действительно сопутствуют

счастье и удача, – и он всесилен…

– Вместо

того чтобы называться Счастливым, лучше бы ему именоваться Справедливым, –

ответил Катон уже шепотом, повинуясь настоятельным увещаниям Цицерона, и,

бормоча что-то, он мало-помалу успокоился.

В это

время андабаты развлекали народ фарсом – кровавым, мрачным фарсом, участники которого,

все двадцать злосчастных гладиаторов, должны были расстаться с жизнью.

Сулла

уже пресытился зрелищем, он был занят одной-единственной мыслью, завладевшей

им; он встал и направился туда, где сидела Валерия, любезно поклонился, лаская

ее долгим взглядом, которому постарался придать, насколько мог, выражение

нежности, покорности, приветливости, и спросил:

– Ты

свободна, Валерия?

– Несколько

месяцев назад я была отвергнута мужем, но не по какой-либо постыдной причине,

напротив…

– Я

знаю, – ответил Сулла, на которого Валерия смотрела ласково и влюбленно

своими черными глазами.

– А

меня, – спросил бывший диктатор после минутной паузы, – меня ты

полюбила бы?

– От

всей души, – ответила Валерия, опустив глаза, и обворожительная улыбка

приоткрыла ее чувственные губы.

– Я

тоже люблю тебя, Валерия. Мне кажется, никогда еще я так не любил, –

произнес Сулла дрожащим от волнения голосом.

Оба

умолкли. Бывший диктатор Рима взял руку красавицы матроны и, горячо поцеловав

ее, добавил:

– Через

месяц ты будешь моей женой.

И в

сопровождении своих друзей он покинул цирк.

|