Глава VIII

Где речь идет о старинной и современной музыке и о практическом применении

некоторых инструментов

– Наконец-то

мы уделим немного внимания музыке, – воскликнул Мишель.

– Только

не надо современной музыки, – сказал Жак, – она слишком трудна…

– Для

понимания – да, – ответил Кенсоннас, – для сочинения – нет.

– То

есть как? – спросил Мишель.

– Сейчас

объясню, – продолжил Кенсоннас, – и подкреплю мои слова выразительным

примером. Мишель, потрудись открыть фортепьяно.

Юноша

повиновался.

– Хорошо.

А теперь садись на клавиши.

– Как?

Ты хочешь…

– Садись,

говорю тебе.

Мишель

опустился на клавиатуру инструмента, издавшего душераздирающий звук.

– Знаешь

ли ты, что ты сейчас делаешь? – спросил пианист.

– Понятия

не имею!

– Святая

невинность, ты упражняешься в современной гармонии.

– Точно! –

вставил Жак.

– Да,

то, что ты извлек из фортепьяно, это попросту современный аккорд. И уж совсем

страшно становится от того, что нынешние ученые берутся дать этому научное

объяснение! Раньше лишь некоторым нотам было дозволено соединяться друг с

другом; с тех пор их примирили, и они больше не ссорятся между собой, они для

того слишком хорошо воспитаны!

– Но

результат не становится от этого менее неприятным, – заметил Жак.

– Что

хочешь, друг мой, нас привела к этому сама логика вещей; в прошлом веке некто Рихард

Вагнер, некий мессия, которого недораспяли, изобрел музыку будущего, и мы до

сих пор терпим ее иго; в его время уже обходились без мелодии, он счел нужным

выставить за дверь и гармонию, в результате горница оказалась пустой.

– Но, –

заговорил Мишель, – это все равно как если бы писать картины без рисунка и

без красок.

– Именно

так, – ответил Кенсоннас. – Ты говоришь о живописи, но она не входит

в число французских искусств. Она пришла к нам из Италии и Германии, и я не так

переживал бы ее профанацию. В то время как музыка – дитя, выношенное в нашем

чреве…

– А

я считал, – откликнулся Жак, – что музыка родом из Италии.

– Ошибаешься,

сын мой. До середины шестнадцатого века французская музыка господствовала в Европе.

Гугенот Гудимель был учителем Палестрины,[34]

а самые старые, самые наивные мелодии имеют галльское происхождение.

– До

чего же мы докатились, – вздохнул Мишель.

– Да,

сын мой, под предлогом использования новых методов партитуру строят теперь на

одной-единственной ноте – долгой, тягучей, бесконечной. В Опере она начинается

в восемь вечера и заканчивается без десяти минут двенадцать. Продлись она пятью

минутами дольше, и дирекции пришлось бы платить штраф и удваивать

вознаграждение охраны.

– И

никто не протестует?

– Сын

мой, музыку теперь не дегустируют, ее проглатывают! Горстка артистов попробовала

бороться, твой отец был в их числе. Но после его смерти более не написали ни

одной ноты, достойной так называться! Нам остается либо сносить

тошнотворную «Мелодию девственного леса», пресную, путаную, нескончаемую,

либо выслушивать гармонический грохот, столь трогательный пример которого ты

только что выдал, усевшись на фортепьяно.

– Печально! –

сказал Мишель.

– Ужасно, –

отозвался Жак.

– Кстати,

друзья мои, – продолжил Кенсоннас, – замечали ли вы, какие у нас

большие уши?

– Нет, –

ответил Жак.

– Так

сравни их с античными или же средневековыми ушами, изучи картины и скульптуры –

и ты устрашишься: уши увеличиваются в той же мере, в какой рост человека

уменьшается. Красивы же мы станем когда-нибудь! И что же, друзья мои,

натуралисты раскрыли причину такого вырождения: виной тому музыка, мы живем в

век зачерствевших барабанных перепонок и фальшивого слуха. Согласитесь, нельзя

безнаказанно в течение века впрыскивать себе в уши Верди или Вагнера, не

причиняя вреда нашему органу слуха.

– Этот

проклятый Кенсоннас наводит ужас, – пожаловался Жак.

– Но

послушай, – возразил Мишель, – ведь в Опере еще дают старые шедевры.

– Знаю, –

ответил Кенсоннас. – Поговаривают даже о том, чтобы возобновить там «Орфея

в аду» Оффенбаха с речитативами, введенными в его шедевр Шарлем Гуно, и не

исключено, что это позволит заработать немного денег – благодаря балету! Чего

требует просвещенная публика, друзья мои, так это танцев! Подумать только,

соорудили монумент стоимостью в двадцать миллионов, и в первую очередь для

того, чтобы там кувыркались какие-то попрыгуньи; поневоле пожалеешь, что не

родился от одного из этих созданий! «Гугеноты» сведены к одному акту и служат

лишь вступлением к модным балетным номерам. Трико балерин сделали столь совершенно

прозрачными, что их не отличишь от живой натуры, и это развлекает наших

финансистов. Впрочем, Опера уже стала филиалом Биржи: там так же кричат, сделки

обговаривают, не понижая голоса, а до музыки никому нет дела. Справедливости

ради скажем, что исполнение оставляет желать лучшего.

– И

даже очень, – отозвался Жак. – Певцы ржут, визжат, воют, ревут,

испускают всякие звуки, не имеющие ничего общего с пением. Настоящий зверинец!

– Что

же до оркестра, – подхватил Кенсоннас, – то он пал ниже некуда с тех

пор, как инструмент уже не может прокормить инструменталиста. Вот уж

непрактичная профессия! Ах, если бы только было можно использовать

растрачиваемую впустую силу, с которой нажимают на педали фортепьяно, для

вычерпывания воды из угольных шахт! Если бы воздух, выдуваемый из офиклеидов,[35] приводил в

движение мельницы Компании Катакомб! Если бы возвратно-поступательное движение

кулисы тромбона применялось на механической лесопилке, ах, тогда

инструменталисты были бы богатыми, а их ремесло популярным!

– Ты

смеешься! – воскликнул Мишель.

– Черт

меня побери, – со всей серьезностью ответил Кенсоннас, – меня не

удивит, если какой-то хитроумный изобретатель придумает однажды что-нибудь

подобное! Дух изобретательства так развит во Франции! Более того, это

единственный вид интеллекта, которым мы еще обладаем. И уж поверьте мне, он не

способен придать блеск нашим беседам. Да и кто же теперь думает о том, чтобы

позабавить ближнего! Так давайте наводить друг на друга скуку, вот лозунг

эпохи!

– И

это никак нельзя поправить? – спросил Мишель.

– Никак,

пока будут царить финансы и машины. При этом по мне – машина не в пример хуже.

– Почему?

– Потому

что в финансах есть полезная сторона: деньгами, по крайней мере, оплачивают

шедевры, а ведь есть нужно, даже если ты гений.

Генуэзцы,

венецианцы, флорентийцы при Лоренцо Великолепном, банкиры и негоцианты поощряли

искусства. Но одержимым механикой – что им до того, существовали ли вообще Рафаэли,

Тицианы, Веронезе, Леонардо да Винчи. Появись они теперь, они не выдержали бы

конкуренции машинного производства и умерли бы с голоду! О, машина! Как не

возненавидеть изобретателей и изобретения!

– Ладно, –

сказал Мишель, – но ты-то музыкант, Кенсоннас, ты сочиняешь, ты проводишь

ночи за фортепьяно! Отказываешься ли ты исполнять современную музыку?

– Я?

Еще чего не хватало! Исполняю, как и все. Вот, послушайте, я только что сочинил

пьесу во вкусе дня и верю в ее успех, если только найду издателя.

– И

она называется?

– Тилорьена,

гранд-фантазия на тему «Сжижение Углекислоты».

– Не

может быть! – вскричал Мишель.

– Слушай

и суди, – сказал Кенсоннас.

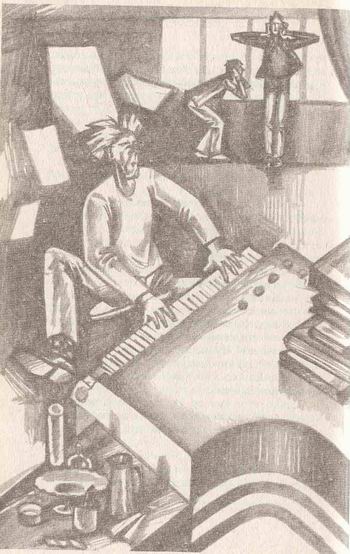

Он сел

за фортепьяно, вернее, набросился на него. Несчастный инструмент, истязаемый

его пальцами, его кулаками, его локтями, испускал немыслимые звуки; ноты

сталкивались и колотили, как град по крыше. Нет мелодии! Нет ритма!

Сверхзадачей автора было изобразить последний опыт, стоивший жизни инженеру

Тилорье.

– Ну, –

кричал Кенсоннас, – вы слышите! Вы понимаете! Вы присутствуете при эксперименте

великого химика! Ощущаете ли вы в полной мере обстановку его лаборатории?

Слышите ли вы, как выделяется углекислота? Вот давление достигает четырехсот

девяноста пяти атмосфер, цилиндр вздрагивает, осторожно! Аппарат сейчас

взорвется! Спасайся, кто может!

И,

нанеся По клавиатуре сокрушающий удар кулаком, Кенсоннас воспроизвел взрыв.

– Уф, –

выдохнул он, – было ли это достаточно похоже, достаточно прекрасно?

Мишель

лишился дара речи. Жак не мог удержаться от смеха.

– И

ты делаешь ставку на это? – спросил Мишель.

– Делаю

ли я ставку! – воскликнул Кенсоннас. – Это в духе времени, сейчас все

– химики! Меня поймут. Но одной идеи мало, важно исполнение.

– Что

ты хочешь этим сказать? – спросил Жак.

– Что

именно исполнением я хочу удивить наш век!

– Но

мне показалось, – заметил Мишель, – что ты играешь замечательно.

– Брось, –

ответил артист, пожимая плечами. – Я и первой ноты еще не освоил, а ведь

уже три года, как я работаю над этим.

– Что

же ты хочешь сделать большего?

– Это

мой секрет, дети мои, не спрашивайте, вы сочтете меня сумасшедшим и тем обескуражите.

Но могу заверить вас, что талант Листов и Тальбергов, Прюденов и Шульгофов

будет многократно превзойден.

– Ты

что, хочешь сыграть за секунду в три раза больше нот, чем они? –

осведомился Жак.

– Отнюдь!

Но я намерен изобрести новую манеру исполнения на фортепьяно, которая восхитит

публику. Каким образом? Не могу вам сейчас сказать. Достаточно единожды

намекнуть, единожды проговориться, и у меня украдут идею. По моим следам

бросится отвратительное племя имитаторов, а я хочу быть единственным. Но это

требует нечеловеческих усилий. Когда я достигну совершенства, богатство будет

мне обеспечено, и прощай бухгалтерия!

– Послушай,

ты с ума сошел! – проговорил Жак.

– Ничуть!

Я всего лишь безрассуден, что и требуется для успеха. Но погрузимся в более

приятные эмоции и постараемся возродить хоть в небольшой мере то очаровательное

прошлое, для которого мы были рождены. Друзья, вот истина в музыке!

Кенсоннас

был великим артистом; он играл с глубочайшим чувством, он знал все, что

предыдущие века оставили в наследство нынешнему, не желавшему что-либо унаследовать.

Он начал от самого зарождения искусства, быстро переходил от одного мэтра к

другому, а его в меру резкий, но в то же время приятный голос дополнял то, чего

не хватало пианисту. Он развернул перед очарованными друзьями панораму

многовековой истории музыки, переходя от Рамо к Люлли, далее к Моцарту,

Бетховену, Веберу – основателям музыкального искусства; он вызывал слезы,

передавая сладкое вдохновение Гретри, и торжествовал в блистательных пассажах

Россини и Мейербера.

– Слушайте, –

говорил он, – вот забытые арии Вильгельма Телля, Робера, Гугенотов; вот

мелодии галантной эпохи Герольда и Обера, ученых, гордившихся, что ничего не

знают! Но что делать науке в музыке? Доступна ли науке живопись? Нет, и

живопись и музыка едины! Вот как понимали это великое искусство в первой

половине XIX века: тогда не искали новых формул, в музыке невозможно найти

что-либо новое, так же как и в любви. Очаровательная прерогатива чувственных

искусств в том, что они остаются вечно молодыми!

– Хорошо

сказано, – воскликнул Жак.

– Но

потом, – продолжил пианист, – нашлись честолюбцы, возжелавшие

проторить новые, неизведанные пути, и они увлекли с собой в пропасть всю

музыку.

– Означает

ли это, – спросил Мишель, – что после Россини и Мейербера ты уже не

видишь ни одного музыканта?

– Ну

как же! – ответил Кенсоннас, отважно перескакивая тем временем от обычного

«ре» к «ми-бемоль». – Не говорю, конечно, о Берлиозе, главе школы

импотентов, чьи музыкальные идеи вылились в завистливые фельетоны, но вот

некоторые из наследников великих мэтров. Послушай Фелисьена Давида,

профессионала, которого нынешние ученые путают с королем Давидом, первым

арфистом Израиля. Оцени благоговейно простое и подлинное вдохновение Массе,

последнего музыканта, сочинявшего чувством и сердцем, его «Индианка» – шедевр

той эпохи. А вот Гуно, бесподобный автор «Фауста», умерший вскоре после того,

как принял постриг в Вагнеровской церкви. Вот творец гармоничного шума, герой

музыкального грохота, сочинявший грубо отесанные мелодии подобно тому, как

тогда же сочиняли грубо отесанную литературу, – Верди, автор

неисчерпаемого «Трубадура», занимающий выдающееся место в ряду тех, кто способствовал

упадку вкуса в прошедшем веке.

– Наконец,

явился Вагнерб…[36]

И тут

Кенсоннас, не сдерживаемый более законами ритма, отдался невнятным грезам Созерцательной

Музыки с ее внезапными паузами и нескончаемыми пассажами, среди которых можно

было затеряться.

Артист с

несравненным талантом представил последовательную поступь искусства; под его

пальцами протекли двести лет музыки, и друзья слушали его в молчаливом

восторге.

И вдруг,

посреди вымученных пассажей вагнеровской школы, в момент, когда сбившаяся с

пути мысль потерялась безвозвратно, когда звуки стали уступать место шумам,

музыкальную ценность которых установить было затруднительно, под пальцами

пианиста запело нечто простое, мелодичное, нежное по тону и совершенное по

чувству. Буря сменилась покоем, рыки и вопли – нотами, идущими от сердца.

– Ах! –

воскликнул Жак.

– Друзья

мои, – сказал Кенсоннас, – существовал еще один великий и непризнанный

артист, вобравший в себя весь гений музыки. То, что я сыграл, создано в 1947

году – последний вздох умирающего искусства.

– И

это? – спросил Мишель.

– Это

твой отец, он был моим обожаемым учителем.

– Мой

отец! – вскричал юноша, едва не плача.

– Да,

слушай.

И

Кенсоннас, исполняя мелодии, под которыми подписались бы Бетховен или Вебер, вознесся

к вершинам мастерства.

– Мой

отец! – повторял Мишель.

– Да, –

ответил Кенсоннас, захлопнув вскоре со злостью крышку фортепьяно. – После

него – пустыня! Кто бы его теперь понял? Достаточно, дети мои, хватит прошлого!

Обратимся к настоящему, и пусть вновь воцарится индустриализм!

С этими

словами он нажал на что-то, клавиатура исчезла, и глазам гостей открылась застеленная

кровать с туалетом, снабженным всеми необходимыми приспособлениями.

– Вот

изобретение, достойное нашей эпохи, – сказал музыкант. – Фортепьяно-кровать-комод-туалет!

– И

ночной столик, – добавил Жак.

– Так

точно, мой дорогой друг. Полный набор!

|