Увеличить Увеличить |

Глава III

В высшей степени практичная семья

Наконец

молодой человек добрался до дома своего дяди, г-на Станисласа Бутардена, банкира

и директора Компании Парижских Катакомб.

Сия

важная персона обитала в роскошном особняке на Императорской улице, огромном

строении, отличавшемся несравненно плохим вкусом, продырявленном множеством

окон; то была настоящая казарма, превращенная в частное жилище, отнюдь не

импозантная, а просто помпезная. Конторские помещения занимали первый этаж и

флигели особняка.

– Так

вот где будет протекать моя жизнь! – подумал Мишель перед тем, как

войти. – Должен ли я оставить у дверей всякую надежду?

Его

охватило в этот момент непреоборимое желание убежать как можно дальше; но он

справился с собой и нажал на кнопку электрическою звонка у ворот, которые

распахнулись, повинуясь невидимой пружине, и сами закрылись, пропустив гостя.

Просторный

двор открывал доступ в расположенные по кругу под общей крышей из матовою

стекла конторские помещения. В глубине виднелся каретный сарай, где несколько

газ-кебов ждали приказа хозяина.

Мишель

направился к подъемнику, представлявшему собой нечто вроде комнаты, убранство

которой составлял круговой, обитый материей диван; там постоянно дежурил слуга

в оранжевой ливрее.

– К

месье Бутардену, – сказал Мишель.

– Месье

Бутарден только что сел за стол, – ответил лакей.

– Будьте

любезны объявить месье Дюфренуа, его племянника.

Слуга

нажал на металлическую кнопку, видневшуюся среди деревянных инкрустаций, и

подъемник незаметно вознесся до второго этажа, где располагалась столовая.

Лакей

объявил Мишеля Дюфренуа.

За

столом сидели г-н Бутарден, г-жа Бутарден и их сын; с появлением нашего

молодого человека наступила гробовая тишина. Для него был накрыт прибор. Обед

едва начался, и по знаку дяди Мишель присоединился к трапезе. С ним не

заговаривали. О происшедшей с ним катастрофе здесь явно знали. Он не мог

проглотить и кусочка.

Обед

производил крайне мрачное впечатление. Слуги двигались бесшумно, а блюда столь

же бесшумно появлялись из подъемников, скользивших в шахтах, пробитых в толще

стен. Еда была обильной, но с оттенком скупости, как если бы она сожалела, что

исчезнет в желудках сотрапезников. В этой навевавшей тоску зале с ее нелепой

позолотой ели быстро и без понятия. Ведь главным было не то, что ты съешь, а

как ты на это заработаешь. Мишель ощущал этот нюанс, он задыхался.

Наконец,

за десертом дядя впервые заговорил; он произнес:

– Завтра,

месье, с раннего утра мы должны побеседовать.

Мишель

молча поклонился; лакей в оранжевой ливрее отвел юношу в предназначенную ему

комнату. Мишель лег в постель; восьмиугольный потолок вызывал у него ассоциации

с множеством геометрических теорем. Машинально он стал представлять себе

треугольники и прямые, опускающиеся с вершины на одно из оснований.

– Что

за семья! – повторял он в беспокойном сне.

Г-н

Станислас Бутарден, типичный продукт того индустриального века, явно был

выращен в теплице, а не рос свободно на природе. Прежде всего практичный, он

совершал только полезные поступки, искал полезность в любой приходившей ему на

ум идее, был обуреваем неуемным желанием приносить пользу, желанием,

перераставшим в эгоизм, который следовало бы назвать идеальным. Как сказал бы

Гораций, банкир соединял полезное с неприятным. Его тщеславие проявлялось в

каждом его слове и еще более в каждом жесте, он не позволил бы даже своей тени

опередить себя. Он изъяснялся в граммах и сантиметрах, постоянно носил с собой

трость с нанесенным на ней метрическим делением, с помощью чего получал широкие

познания об окружающем мире. Он выказывай абсолютное презрение к искусствам и

еще большее к людям искусств, создавая тем самым впечатление, что знаком с

ними. Живопись для него олицетворялась размывкой красок, скульптура – отливкой

форм, музыка – свистком локомотива, литература – биржевым бюллетенем.

Этот

человек, воспитанный на вере в механику, представлял себе жизнь в форме

сцеплений или трансмиссий, он всегда двигался так, чтобы создавать как можно

меньше трения, подобно поршню в расточенном до совершенства цилиндре. Как бы по

трансмиссии банкир сообщал это равномерное движение жене, сыну, служащим,

лакеям – как станкам, из которых он, центральный мотор, извлекал самую большую

в мире прибыль.

Противный

тип, в общем-то, неспособный ни на что хорошее, как, впрочем, и ни на что

плохое; он не нес с собою ни добра, ни зла, был чем-то несущественным, часто

плохо смазанным, визгливым, до ужаса заурядным.

Он нажил

огромное состояние, если только здесь уместно понятие «нажил». Его вознес с

собой промышленный взлет века, и г-н Бутарден, соответственно, был признателен

промышленности, которую боготворил. Он первым одел себя и свою семью в одежду

из железной пряжи, появившуюся к 1934 году. Впрочем, такая ткань была на ощупь

мягкой, как кашемир, хотя и плохо грела; зимой, однако, обходились с помощью

хорошей подкладки. Когда же эта несносимая одежда начинала ржаветь, ее чистили

наждаком и перекрашивали по моде дня.

В

обществе статус банкира звучал так: Директор Компании Парижских Катакомб и поставок

двигательной силы.

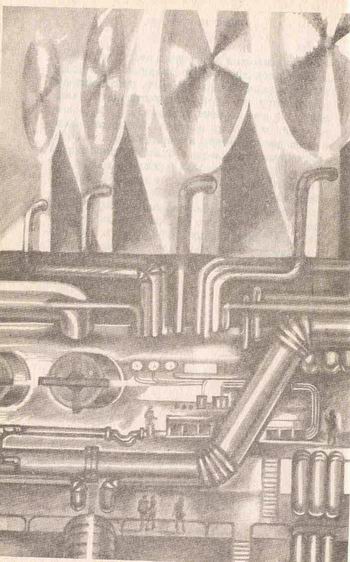

Компания

занималась складированием воздуха в огромных и давно не использовавшихся

подземельях, куда он закачивался под давлением в сорок–пятьдесят атмосфер. Это

был неиссякаемый источник готовой энергии, которая по трубам поступала в

мастерские, на фабрики, заводы, прядильни, мукомольни, всюду, где нуждались в

механической тяге. Тот же сжатый воздух, как мы видели, обеспечивал движение

поездов на проходивших по бульварам рейлвеях. Закачивался он в эти просторные

подземные резервуары насосами, приводимыми в действие тысячью восемьсот

пятьюдесятью тремя ветряными мельницами, сооруженными на равнине Монружа.

Эта

идея, вне всякого сомнения крайне практичная, ибо сводилась к использованию сил

природы, имела в лице банкира Бутардена самого горячего проповедника. Он и стал

директором упомянутой крупнейшей компании, оставаясь в то же время членом

пятнадцати или двадцати наблюдательных советов, вице-президентом Компании

тягловых локомотивов, управляющим Отделения объединенных битумных производств и

т. д. и т. п.

Сорок

лет назад г-н Бутарден сочетался браком с мадемуазель Атенаис Дюфренуа, теткой

Мишеля. Для банкира она стала как нельзя более достойной спутницей: угрюмая,

некрасивая, расплывшаяся, вылитая учетчица или кассирша, начисто лишенная

женского обаяния; зато она была докой в бухгалтерии, прекрасно справлялась с

двойной ее ипостасью, а если нужно, изобрела бы и тройную; одним словом, настоящая

администраторша, женская особь администратора.

Любила

ли она г-на Бутардена и была ли любима им? Да, в той мере, в какой вообще могли

любить эти индустриальные сердца. Вот сравнение, которое довершит портрет нашей

супружеской пары: она была паровой машиной, а он машинистом-механиком; он

поддерживал ее в рабочем состоянии, протирал и смазывал, и она равномерно

катилась уже добрых полвека, обнаруживая при этом не больше разума и воображения,

чем паровоз Крэмптона.

Излишне

говорить, что она никогда не сходила с рельс.

Что

касается сына, то помножьте мать на отца – и вы получите Атаназа Бутардена,

главного компаньона банковского дома «Касмодаж и K°». Это был в высшей степени

приятный молодой человек, унаследовавший от отца веселый нрав, а от матери

элегантность. Упаси вас сказать при нем что-либо остроумное; казалось, он

воспринимал это как знак неуважения, брови его хмурились, глаза выражали

непонимание. На генеральном конкурсе он получил первый приз по банковскому

делу. Следовало бы отметить, что он не просто заставлял деньги работать, а вытягивал

из них все соки; от него отдавало ростовщичеством. Атаназ Бутарден стремился

жениться на девице пострашнее, так чтобы приданое выгодно компенсировало ее дурноту.

В двадцать лет он уже носил очки в алюминиевой оправе. Недалекий и шаблонный ум

банкирского сынка побуждал его измываться над подчиненными, устраивая им нечто

вроде игры в веревочку. Одна из его причуд состояла в том, чтобы поднять

переполох по поводу якобы пустой кассы, в то время как она доверху была

заполнена золотом и банкнотами. В общем, дрянной человечишка, не знавший молодости,

не имевший ни сердца, ни друзей. Отец неподдельно восхищался им.

Вот

таким было это семейство, эта троица домашнего масштаба, к кому молодой Дюфренуа

оказался вынужден обратиться за помощью и покровительством.

Г-н

Дюфренуа-старший, брат г-жи Бутарден, напротив, обладал кротостью чувств и изысканной

деликатностью, всеми качествами, которые у его сестры оборачивались острыми

углами. Бедный артист, музыкант великого таланта, рожденный для лучшей судьбы,

он умер молодым, не выдержав жизненных лишений и оставив сыну в наследство лишь

свой поэтический дар, свои способности и устремления.

Мишель

знал, что у него где-то есть еще дядя, о коем никогда не упоминалось, один из

тех образованных, скромных, бедных и примирившихся с судьбой людей, которые

заставляли краснеть состоятельных родственников. Мишелю запрещалось видеться с

ним, да наш молодой человек, не будучи с ним знаком, не мог желать с ним

повстречаться.

Положение

нашего сироты в обществе было, таким образом, строго предопределено: родной

дядя, не имеющий возможности помочь ему, с одной стороны, и с другой –

семейство, богатое теми достоинствами, что чеканятся на монетном дворе, а в

сердце нуждавшееся ровно настолько, насколько необходимо, чтобы проталкивать

кровь в артерии.

Так что

благодарить Провидение оснований не находилось.

На

следующее утро Мишель спустился в кабинет дяди Бутардена, в высшей степени внушительный,

со стенами, затянутыми строгой материей. Там его ждали банкир, его супруга и

сын. Церемония обещала быть торжественной.

Г-н

Бутарден, опершись о камин, одна рука в кармане жилета, заговорил так:

– Месье,

прошу вас крепко запечатлеть в вашей памяти слова, которые вы сейчас услышите.

Ваш отец был художником. Этим все сказано. Я хотел бы думать, что вы не

унаследовали его злополучные наклонности. Но я обнаружил в вас завязи, которые

необходимо уничтожить. Вы охотно путешествуете по зыбучим пескам идеального, и

по сию пору наиболее очевидным результатом ваших усилий стал тот приз в латинском

стихосложении, что вы позорно заработали вчера. Подсчитаем баланс. У вас нет

состояния, что можно расценить как оплошность; еще немного, и вы рисковали

остаться без родственников. А я не потерплю поэтов в своей семье, зарубите себе

это на носу! Я не потерплю здесь субъектов, что плюются рифмами людям в лицо. У

вас есть богатая семья, так не компрометируйте ее. Ведь артист недалеко ушел от

кривляки, которому я бросаю из своей ложи сто солей,[25] дабы он позабавил меня

после обеда. Вы слышите? Никаких талантов, только способности. Поскольку я не

заметил в вас никакой специальной пригодности, я решил, что вы будете служить в

банке «Касмодаж и K°» под просвещенным началом вашего кузена. Берите с него

пример, старайтесь стать практичным! Помните, что в ваших жилах течет и кровь Бутарденов,

а чтобы лучше помнить мои слова, позаботьтесь никогда не забывать их.

Как

видим, в 1960 году порода Прюдомов[26]

вовсе не исчезла; они успешно поддерживали свои превосходные традиции. Чем мог

ответить Мишель на подобную тираду? Ничем, и он слушал молча, в то время как

тетка и кузен согласно кивали головами.

– Ваши

каникулы, – продолжил банкир, – начинаются сегодня утром и

заканчиваются сегодняшним вечером. Завтра вас представят главе банкирского дома

«Касмодаж и K°». Вы свободны.

Когда

молодой человек вышел из кабинета дяди, глаза ему застилали слезы, но он

собрался с силами, чтобы превозмочь отчаяние.

– Мне

достался лишь один день свободы, – сказал он себе, – по крайней мере,

я воспользуюсь им так, как мне нравится. У меня есть несколько солей: начнем с

основания собственной библиотеки, с книг великих поэтов и знаменитых авторов

прошлого века. Вечерами они будут вознаграждать меня за невзгоды прошедшего

дня.

|