Увеличить Увеличить |

Книга третья

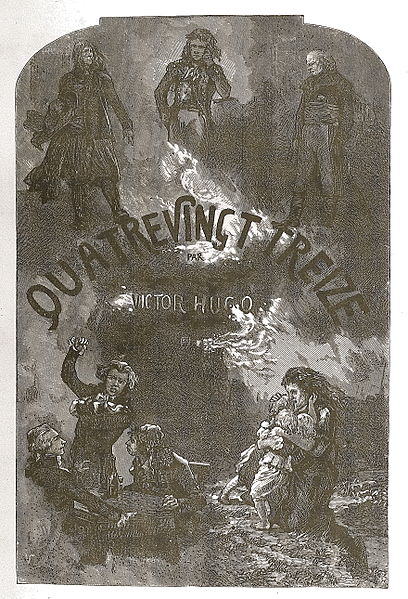

Казнь святого

Варфоломея

I

Дети проснулись.

Первой проснулась крошка Жоржетта.

Когда просыпается ребенок, словно открывается венчик цветка;

кажется, от весенне-свежей души исходит благоухание.

Жоржетта, девица года и восьми месяцев, самая младшая из

троих ребятишек, которая еще в мае сосала материнскую грудь, подняла головку,

уселась, взглянула на свои ножки и защебетала.

Солнечный луч скользнул по колыбельке: и казалось, даже

розовая заря блекнет по сравнению с розовыми ножками Жоржетты.

Двое старших еще спали – мужчины тяжелы на подъем.

А Жоржетта весело и невозмутимо щебетала.

Рене-Жан был брюнет, Гро-Алэн – шатен, а Жоржетта –

блондинка. Оттенок волос у детей может измениться по мере того, как идут годы.

Рене-Жан казался настоящим Геркулесом в младенчестве; спал он ничком,

уткнувшись лицом в сжатые кулачки. Гро-Алэн во сне свесил с постели ноги.

Все трое были в лохмотьях; батальон Красный Колпак

обмундировал своих питомцев, но платьица и белье успели с тех пор превратиться

в тряпье; рубашонки потеряли первоначальный вид, – мальчики были почти голые,

а Жоржетта щеголяла в юбке, вернее, в какой-то тряпице, державшейся на одной

шлейке. Кто заботился о малышах? Трудно ответить на этот вопрос, матери у них

не было. Одичавшие вояки-крестьяне, таскавшие за собой ребятишек по всему

Семилесью, честно делились с ними солдатской похлебкой. Вот и все. Так малыши и

жили – как могли. У них были сотни хозяев, но не было отца. Но от детских

лохмотьев всегда исходит свет. Все трое были прелестны.

Жоржетта лепетала.

Птица – поет, ребенок – лепечет. И то и другое – гимн.

Невнятный, нечленораздельный, проникновенный. Но только птице не сужден тот

печальный человеческий удел, что ждет ребенка. Вот почему взрослые с грустью

слушают то, о чем так радостно щебечет ребенок. Нет на земле возвышенней песни,

чем неясное лепетание человеческой души, вещающей устами младенца. В этом

сбивчивом шопоте мысли, даже не мысли еще, а изначального инстинкта, слышится

неосознанный призыв к вечной справедливости; быть может, душа возмущается, не

желая переступить порог жизни; смиренное и трогательное до слез возмущение; эта

улыбка неведения, обращенная к бесконечности, словно обвиняет все сущее,

обличает удел, уготованный слабому и беззащитному. Послать ему беды, значит

злоупотребить его доверьем.

Лепет ребенка это и больше, чем слово, и меньше, чем слово;

он не содержит музыкальных звуков, но он – песня; он не состоит из слогов, но

он речь; лепет этот начался еще на небесах, и ему не будет конца на земле; он

предшествовал рождению ребенка и звучит сейчас; это продолжение. В этой

невнятице заключено то, что говорило дитя, будучи ангелом, и то, что скажет

оно, став взрослым; колыбель имеет свое Вчера, как могильный склеп свое Завтра;

это Вчера и это Завтра сливают в таинственном щебете свое двойное неведение; и

ничто не доказывает столь бесспорно существование бога, вечности,

закономерности, двойственности рока, как грозная тень грядущего, омрачающая

розовую, словно заря, душу младенца.

Но, видно, Жоржетта лепетала о чем-то таком, что не омрачало

души, так как все ее кроткое личико улыбалось. Улыбались губки, глаза,

улыбались ямочки на щеках. И эта улыбка была приятием занимавшегося дня. Душа

верит свету. Небо было безоблачно-сине, воздух теплый, погода прекрасная. И это

хрупкое создание, ничего не знающее, ничего не ведающее, ничего не понимающее,

баюкаемое мечтой, которая еще не стала мыслью, смело вверяло себя природе,

благодатной сени дубрав, простодушной зелени, чистым и мирным долинам,

хлопотливым птицам у гнезд, ручейку, мошкаре, листьям, всему, над чем сияло

солнце во всей своей торжествующей непорочности.

Вслед за Жоржеттой проснулся старший – Рене-Жан, которому –

не шутка – шел уже пятый год. Он встал во весь рост, храбро перешагнул через

край корзины, заметил миску с супом и, ничуть не удивившись, уселся прямо на

пол и принялся за еду.

Лепет Жоржетты не разбудил Гро-Алэна, но, услышав сквозь сон

мерный стук ложки о миску, он открыл глаза. Гро-Алэну было три года. Он тоже

увидел еду и, не долго раздумывая, нагнулся, схватил миску и, усевшись

поудобнее, поставил ее на колени, в правую руку взял ложку и последовал примеру

Рене-Жана.

Жоржетта ничего не слыхала, и переливы ее голоса, казалось,

следовали ладу ее колыбельных грез. Ее широко раскрытые глаза были устремлены

ввысь, взгляд их был божественно чист; даже когда над головой ребенка нависает

низкий свод или потолок, в зрачках его отражается небо.

Рене-Жан кончил есть, поскреб ложкой по донышку миски,

вздохнул и степенно заметил:

– Весь суп съел.

Эти слова вывели Жоржетту из задумчивости.

– Суп съей, – повторила она.

И, увидев, что Рене-Жан поел, а Гро-Алэн ест, она подтянула

свою мисочку к кроватке и принялась за еду; не скроем, что при этом ложку она

чаще подносила к уху, чем ко рту.

Подчас она отбрасывала прочь навыки цивилизации и запускала

в миску всю пятерню.

Гро-Алэн в подражание Рене-Жану тоже поскреб ложкой по

донышку миски, потом вскочил с постели и побежал вслед за старшим братом.

II

Вдруг откуда-то снизу, со стороны леса, донеслось пение

рожка, – требовательный и властный зов. И на призыв рожка с вершины башни

ответила труба.

На сей раз спрашивал рожок, а отвечала труба.

Вторично заиграл рожок, и вторично отозвалась труба.

Потом на опушке леса раздался приглушенный расстоянием

голос, однако каждое слово звучало ясно:

– Эй, разбойники! Сдавайтесь. Если вы не сдадитесь на

милость победителя до захода солнца, мы начнем штурм.

И с башенной вышки отозвался громовой голос:

– Штурмуйте!

Голос снизу продолжал:

– За полчаса до начала штурма мы выстрелим из пушки, и

это будет наше последнее предупреждение.

Голос сверху повторил:

– Штурмуйте!

Дети не могли слышать этих голосов, но звуки рожка и трубы,

более звонкие и сильные, проникли в библиотеку; Жоржетта при первом звуке рожка

вытянула шею и перестала есть; когда рожку ответила труба, она отложила в

сторону ложку; когда снова заиграл рожок, она подняла правую ручонку и стала

медленно водить вверх и вниз указательным пальчиком, следуя ритму рожка,

которому вторила труба; когда же рожок и труба замолкли, она, не опуская

пальчика, задумчиво пролепетала:

– Музика!

Надо полагать, что она хотела сказать "музыка".

Двое старших, Рене-Жан и Гро-Алэн, не обратили внимания ни

на рожок, ни на трубу; они были всецело захвачены другим: по полу ползла

мокрица.

Гро-Алэн первый заметил ее и закричал:

– Зверь!

Рене-Жан подбежал к брату.

– Укусит! – предупредил Гро-Алэн.

– Не обижай его! – приказал Рене-Жан.

И оба стали рассматривать забредшую в библиотеку странницу.

Жоржетта тем временем покончила с супом; она обернулась, ища

братьев. Рене-Жан и Гро-Алэн, забившись в проем окна, присели на корточки и с

озабоченным видом рассматривали мокрицу; касаясь друг друга головой, смешав

свои черные и каштановые локоны, они боялись громко дохнуть и с восхищением

следили за зверем, который застыл на месте и не шевелился, отнюдь не польщенный

таким вниманием.

Жоржетта заметила, что братья чем-то занялись, ей тоже

захотелось посмотреть; хотя добраться до окна было делом нелегким, она все же

решилась; предстоявшее ей путешествие было чревато опасностями; на полу

валялись стулья, опрокинутые табуретки, кучи каких-то бумаг, какие-то пустые

ящики, сундуки, груды хлама, и требовалось обогнуть весь этот архипелаг

подводных рифов! Но Жоржетта все-таки рискнула. Первым делом она вылезла из

кроватки; потом миновала первые рифы, проскользнула в пролив, оттолкнув по

дороге табуретку, потом прошмыгнула между двух ящиков, взобралась на связку

бумаг и съехала на пол, с милой беззастенчивостью показав при этом свое голое

розовое тельце, и, наконец, достигла того, что моряк назвал бы открытым морем,

то есть довольно обширного пространства, ничем не заставленного, где уже ничто

не грозило путнице; тут она снова пустилась в путь, быстро, как котенок,

пересекла на четвереньках наискось почти всю библиотеку и достигла окна, где ее

ждало новое грозное препятствие; длинная лестница, стоявшая на ребре вдоль

стены, не только доходила до окна, но даже выдавалась за угол проема; таким

образом, Жоржетту отделял от братьев мыс, и его нужно было обогнуть; Жоржетта

остановилась и призадумалась; на минуту углубившись в себя, она, наконец,

решилась: смело уцепилась розовыми пальчиками за перекладину лестницы, стоящей

на боку, благодаря чему перекладины шли не в горизонтальном, а в вертикальном

направлении, и попыталась подняться на ноги, но пошатнулась и села; она

повторила свою попытку; два раза она шлепалась, и только в третий раз ей

удалось встать во весь рост и выпрямиться; тогда, перехватывая ручонками

ступеньку за ступенькой, она двинулась вдоль лестницы; но когда добралась до

мыса, ступеньки кончились; тут, лишившись опоры, она зашаталась, однако успела

во-время удержаться за огромное ребро лестницы, выпрямилась, обогнула мыс,

взглянула на Рене-Жана и Гро-Алэна и засмеялась.

III

Как раз в эту минуту Рене-Жан, досыта налюбовавшийся

мокрицей, поднял голову и заявил:

– Это самка.

Услышав смех Жоржетты, засмеялся и Рене-Жан, а услышав смех

Рене-Жана, засмеялся и Гро-Алэн.

Жоржетта благополучно присоединилась к братьям, и все трое

уселись в кружок прямо на полу.

Но мокрица исчезла.

Воспользовавшись весельем детей, она уползла в щель.

Зато вслед за мокрицей начались новые происшествия.

Сначала прилетели ласточки.

Должно быть, они свили себе гнездо над выступом стены.

Встревоженные появлением детей, они летали под окном, описывая в воздухе

широкие круги, и нежно, по-весеннему щебетали.

Дети повернулись к окну, и мокрица была забыта.

Жоржетта ткнула пальчиком в сторону ласточек и крикнула:

– Петусек!

Но Рене-Жан тут же осадил сестру:

– Эх ты, какой же это петушок, надо говорить: птички.

– Птицьки, – повторила Жоржетта.

И все трое начали следить за полетом ласточек.

Потом появилась пчела.

Пчелу с полным правом можно сравнить с душой человека.

Подобно тому как душа перелетает со звезды на звезду, так и пчела перелетает с

цветка на цветок и несет с собой мед, как душа приносит с собой свет.

Пчела появилась с шумом, она жужжала во весь голос и всем

своим видом хотела сказать: "Вот и я! Я обжужжала все розы, а сейчас желаю

посмотреть на детей. Что тут происходит?"

Пчела – рачительная хозяйка, и, даже напевая свою песенку,

она не может не брюзжать.

Пока пчела летала по комнате, дети не спускали с нее глаз.

Пчела деловито обследовала всю библиотеку, заглянула в

каждый уголок, словно находилась у себя дома, в собственном своем улье, и с

мелодичным жужжанием, трепеща крылышками, медленно полетела вдоль всех шкафов,

заглядывая через стекла на корешки книг, легкая, будто дух.

Закончив осмотр библиотеки, она удалилась.

– Домой пошла, – сказал Рене-Жан.

– Это зверь! – сказал Гро-Алэн.

– Нет, – возразил Рене-Жан, – это мушка.

– Муська, – повторила Жоржетта.

Тут Гро-Алэн обнаружил на полу веревку с узелком на конце и,

крепко зажав другой конец между большим и указательным пальцем, стал ее

вращать, с глубоким вниманием глядя на описываемые ею круги.

Жоржетта, снова предпочтя более надежный способ

передвижения, на манер четвероногих, оползала во всех направлениях залу и

обнаружила нечто достойное внимания – почтенное старое кресло, побитое молью,

из-под обивки которого вылезал конский волос. Жоржетта остановилась возле

кресла. Она раздирала пальчиком дыры и с озабоченным видом вытаскивала оттуда

волос.

Вдруг она подняла пальчик, что означало:

"Слушайте!"

Оба ее брата обернулись.

Снаружи доносился глухой и неясный шум: должно быть,

готовясь к штурму, перестраивались части, расквартированные на опушке леса;

ржали кони, слышалась дробь барабанов, с грохотом передвигались снарядные

ящики, лязгали цепи, перекликались рожки трубачей, и все эти разрозненные

грозные шумы казались издали даже гармоничными: дети слушали, как зачарованные.

– Это божемоинька гремит, – сказал Рене-Жан.

IV

Шум прекратился.

Рене-Жан вдруг загрустил.

Кто знает, почему и как в крохотном мозгу возникают и

исчезают мысли. Какими таинственными путями идет работа памяти, столь еще

шаткой и короткой? И в головке притихшего, задумавшегося ребенка смешались в

одно: «божемоинька», молитва, сложенные руки, чье-то лицо, которое с нежной

улыбкой склонялось над ним когда-то, а потом исчезло, и Рене-Жан тихо

прошептал: "Мама".

– Мама, – повторил Гро-Алэн.

– Мам, – повторила Жоржетта.

И вдруг Рене-Жан запрыгал.

Увидев это, Гро-Алэн тоже запрыгал.

Гро-Алэн повторял все жесты и движения Рене-Жана. Жоржетта

тоже повторяла, но не так свято. В три года нельзя не подражать четырехлетним,

но в год восемь месяцев можно позволить себе большую самостоятельность.

Жоржетта осталась сидеть на полу, время от времени произнося

какое-нибудь слово. Жоржетта не умела еще складывать фраз. Как истый мыслитель,

она говорила афоризмами и при том односложными.

Однако немного погодя пример братьев заразил и ее, она

присоединилась к их игре, и три пары босых детских ножонок заплясали, забегали,

затопали по пыльному дубовому паркету, под строгим взглядом мраморных бюстов,

на которые то и дело боязливо поглядывала Жоржетта, шепча себе под нос:

"Дядядьки".

На языке Жоржетты слово «дядядька» обозначало все, что

похоже на человека, но в то же время и не совсем человек. Живые существа

смешаны в представлении ребенка с призраками.

Жоржетта следовала по залу за братьями, но она была не

особенно тверда на ногах и посему предпочитала передвигаться на четвереньках.

Вдруг Рене-Жан, подойдя к окну, поднял голову, потом опустил

ее на грудь и забился в угол. Он заметил, что кто-то на него смотрит. Это был

«синий», солдат из лагеря, расположенного на плоскогорье; пользуясь перемирием,

а, может быть, отчасти и нарушая его, он отважился добраться до крутого склона

обрыва, откуда была видна внутренность библиотеки. Заметив, что Рене-Жан

спрятался, Гро-Алэн спрятался тоже, забившись в угол рядом с братом, а Жоржетта

спряталась за них обоих. Так они стояли, не двигаясь, не произнося ни слова, а

Жоржетта даже приложила пальчик к губам. Немного спустя Рене-Жан осмелел и

высунул голову: солдат попрежнему был тут. Рене-Жан быстро отпрянул от окна, и

трое крошек не смели теперь даже дышать. Это длилось довольно долго. Наконец,

Жоржетте наскучило бояться, она расхрабрилась и выглянула в окно. Солдат ушел.

Ребятишки снова принялись резвиться и играть.

Хотя Гро-Алэн был подражателем и почитателем Рене-Жана, у

него имелась своя специальность – находки. Брат и сестра вдруг заметили, что

Гро-Алэн бодро гарцует по комнате, таща за собой маленькую четырехколесную

тележку, которую он где-то откопал.

Эта кукольная тележка, забытая неизвестно кем и когда,

десятки лет провалялась здесь в пыли по соседству с творениями гениев и

мраморными бюстами. Быть может, этой тележкой играл в детстве Говэн.

Не долго думая, Гро-Алэн превратил свою бечевку в кнут и

начал громко хлопать; он был очень доволен собою. Таковы уж изобретатели. За

неимением Америки неплохо открыть маленькую тележку. Это ведь тоже не пустяк.

Но пришлось делиться своим открытием. Рене-Жан захотел

превратиться в коня, а Жоржетта – в пассажира.

Не без труда она уселась в тележку. Рене-Жан впрягся в

упряжку. Гро-Алэну досталась должность кучера.

Но оказалось, что кучер не особенно силен в своем деле, и

коню пришлось обучать его кучерскому искусству.

Рене-Жан крикнул Гро-Алэну:

– Скажи – но-о!

– Но-о! – повторил Гро-Алэн.

Тележка опрокинулась. Жоржетта упала на пол. И ангелы тоже

кричат. Жоржетта закричала.

Потом ей захотелось немножко поплакать.

– Мадмуазель, – сказал Рене-Жан, – вы уже

взрослая.

– Взйосяя, – повторила Жоржетта.

И сознание, что она взрослая, смягчило боль падения.

Карнизы, проходившие под окнами, были очень широки;

мало-помалу там скопился занесенный с верескового плоскогорья слой пыли, дожди

превратили эту пыль в землю, ветер принес семена, и, уцепившись за жалкий

клочок почвы, пробился первый росток ежевики. Ежевика оказалась из живучих,

называемая в народе «лисьей». Сейчас, в августе, куст ежевики покрылся ягодами,

а одна ветка вползла в окно библиотеки. Ветка свешивалась почти до самого пола.

Гро-Алэн, уже открывший бечевку, открывший затем тележку,

открыл и ежевику. Он подошел к ветке.

Он сорвал ягодку и съел.

– Есть хочу, – сказал Рене-Жан.

Тут подоспела и Жоржетта, быстро продвигавшаяся с помощью

колен и ладошек.

Втроем они обобрали и съели все ягоды. Дети опьянели от

ежевики, измазались ее соком, и теперь три херувимчика, с яркокрасными пятнами

на щеках и на подбородках, вдруг превратились в трех маленьких фавнов, что,

несомненно, смутило бы Данте и восхитило Вергилия. Дети громко хохотали.

Иной раз колючки ежевики кололи им пальцы. Ничто не

достается даром.

Жоржетта протянула Рене-Жану пальчик, на кончике которого

алела капелька крови, и сказала, указывая на ежевику:

– Укусийа.

Гро-Алэн, тоже пострадавший от шипов, подозрительно взглянул

на ветку и сказал:

– Это зверь!

– Нет, – возразил Рене-Жан, – это палка.

– Палки злые, – сказал Гро-Алэн. Жоржетте опять

захотелось плакать, но она засмеялась.

V

Тем временем Рене-Жан, возможно позавидовав открытиям

младшего брата Гро-Алэна, замыслил поистине грандиозное предприятие. Обрывая

ягоды с опасностью для пальцев, он время от времени поглядывал на аналой, или,

вернее, пюпитр, возвышавшийся посреди библиотеки одиноко, как монумент. На этом

аналое лежал экземпляр знаменитого "Евангелия от Варфоломея".

Это было великолепное и редчайшее in quarto. "Евангелие

от Варфоломея" вышло в 1682 году в Кельне в типографии славного Блева,

по-латыни Цезиуса, издателя библии. «Варфоломей» появился на свет с помощью

деревянных прессов и воловьих жил, отпечатали его не на голландской, а на

чудесной арабской бумаге, которой так восхищался Эдризи и которая делается из

шелка и хлопка и никогда не желтеет; переплели его в золоченую кожу и украсили

серебряными застежками; заглавный лист и чистый лист в конце книги были из того

пергамента, который парижские переплетчики поклялись покупать в зале

Сен-Матюрена и "нигде более". В книге имелось множество гравюр на

дереве и на меди, а также географические карты нескольких стран; в начале был

помещен протест гильдии печатников, грамота от торговцев и типографщиков против

эдикта 1635 года, обложившего налогом "кожи, пиво, морскую рыбу и

бумагу", а на обороте фронтисписа можно было прочесть посвящение Грифам,

которые в Лионе были тем же, чем Эльзевиры в Амстердаме. Словом, в силу всех

этих обстоятельств "Евангелие от Варфоломея" являлось столь же

знаменитым и почти столь же редкостным, как московский "Апостол".

Книга и впрямь была красивая; вот почему Рене-Жан поглядывал

на нее, пожалуй, чересчур пристально. Том был раскрыт как раз на той странице,

где помещался большой эстамп, изображавший святого Варфоломея, несущего в руках

содранную с него собственную кожу. Снизу картинку тоже можно было рассмотреть.

Когда вся ежевика была съедена, Рене-Жан уставился на книгу глазенками,

исполненными погибельной любви, и Жоржетта, проследив направление его взгляда,

тоже заметила гравюру и пролепетала: "Кайтинка!"

Это слово окончательно подвигло Рене-Жана. И к величайшему

изумлению Гро-Алэна, он совершил нечто необыкновенное.

В углу библиотеки стоял тяжелый дубовый стул; Рене-Жан

направился к стулу, схватил его и, толкая перед собой, дотащил до аналоя. Когда

стул очутился возле самого аналоя, он вскарабкался на сидение и положил два

крепких кулачка на открытую страницу.

Оказавшись на таких высотах, он почувствовал необходимость

увековечить себя; он взял «кайтинку» за верхний угол и аккуратно разорвал;

святой Варфоломей разодрался вкось, но Рене-Жан был в этом неповинен; в книге

осталась вся левая часть гравюры с одним глазом старого апокрифического

евангелиста и кусочком ореола над его головой; другую половину Варфоломея

вместе с его святой кожей брат преподнес Жоржетте. Жоржетта взяла святого и

шепнула: "Дядядька",

– А мне? – вдруг завопил Гро-Алэн.

Первая вырванная страница подобна первой капле пролитой

крови. Истребление уже неминуемо.

Рене-Жан перевернул страницу: за изображением святого

следовал портрет его комментатора Пантениуса; Рене-Жан милостиво одарил

Пантениусом Гро-Алэна.

Тем временем Жоржетта разорвала половинку святого на две

половинки поменьше, потом обе маленькие половинки еще на четыре части; итак,

историки с полным правом могут добавить, что со святого Варфоломея сначала

содрали кожу в Армении, а затем его четвертовали в Бретани.

VI

Покончив с четвертованием, Жоржетта протянула к Рене-Жану

ручонку и потребовала: "Еще!"

Вслед за святым и комментатором пошли богомерзкие портреты –

портреты истолкователей. Первым по счету оказался Гавантус; Рене-Жан вырвал

картинку и вручил Жоржетте Гавантуса.

За Гавантусом последовали все прочие истолкователи святого

Варфоломея.

Одаривать – значит быть выше одариваемого. И Рене-Жан не

оставил себе ничего. Гро-Алэн и Жоржетта смотрели на него снизу вверх; с него

этого было достаточно; он удовольствовался восхищением зрителей.

Рене-Жан, великодушный и неутомимый даритель, дал Гро-Алэну

Фабрицио Пиньятелли, а Жоржетте – преподобного отца Стилтинга; он протянул

Гро-Алэну Альфонса Тоста, а Жоржетте Cornelius a Lapide; Гро-Алэн получил Анри

Аммона, а Жоржетта – преподобного отца Роберти и впридачу город Дуэ, где в 1619

году Аммон увидел свет. Гро-Алэну достался протест бумаготорговцев, а Жоржетта

стала обладательницей посвящения Грифам. Оставались еще географические карты.

Рене-Жан раздал и их. Эфиопию он преподнес Гро-Алэну, а Ликаонию – Жоржетте.

После чего он сбросил книгу на пол.

Страшная минута! Гро-Алэн и Жоржетта вдруг увидели, с

восторгом и ужасом, как Рене-Жан, нахмурив брови, напружинился, сжал кулачонки

и столкнул с аналоя огромный том. Трагическое зрелище являет собою великолепная

старинная книга, сброшенная с высоты пьедестала. Тяжелый том, потеряв

равновесие, повис на мгновение в воздухе, потом закачался, рухнул и

распластался на полу – жалкий, разорванный, смятый, вывалившийся из переплета, с

погнувшимися застежками. Счастье еще, что он не упал на ребятишек.

Они были ошеломлены, но невредимы. Не всегда подвиги

завоевателей проходят столь гладко.

Такова судьба всякой славы – сначала много шуму, затем туча

пыли.

Низвергнув книгу, Рене-Жан слез со стула.

Тут наступил миг ужаса и тишины; победа устрашает не только

побежденного. Дети схватились за руки и стали поодаль, созерцая огромный

растерзанный том.

Но после короткого раздумья Гро-Алэн решительно подошел и

пнул книгу ногой.

Это было начало конца. Вкус к разрушению, несомненно,

существует. Рене-Жан тоже пнул книгу ногой, Жоржетта тоже пнула, но от усилия

не устояла на ногах и упала; вернее села на пол: она воспользовалась этим,

чтобы накинуться на святого Варфоломея снизу; последние остатки благоговения

рассеялись; на книгу налетел Рене-Жан, на нее наскочил Гро-Алэн и, забыв все на

свете, радостно смеясь, торжествующие, беспощадные, розовощекие

ангелочки-разрушители, пустив в ход ноги, руки, ногти, зубы, втроем набросились

на беззащитного святого, кромсая страницы, с мясом вырывая закладки, царапая

переплет, отдирая золоченую кожу, выковыривая серебряные застежки, комкая

пергамент, истребляя царственные письмена.

Они уничтожили Армению, Иудею, Беневент, где покоятся

останки святого, уничтожили Нафанаила, который, может быть, тот же святой

Варфоломей, папу Желаза, который объявил апокрифическим евангелие от

Варфоломея, или Нафанаила, уничтожили все гравюры, все географические карты, и

эта безжалостная расправа так увлекла их внимание, что они даже не заметили

прошмыгнувшей мимо мышки.

Это было полное истребление.

Разодрать на части историю, легенду, науку, чудеса,

подлинные и мнимые, церковную латынь, предрассудки, фанатизм, тайны, разорвать

в клочья целую религию – такая работа под силу трем гигантам или даже троим

детям; за этим занятием прошло несколько часов, но цель была достигнута: от

апостола Варфоломея не осталось и следа.

Когда все было кончено, когда была вырвана последняя

страница, когда последний эстамп валялся во прахе, когда от книги остались лишь

обрывки листов и гравюр, прилепившиеся к скелету переплета, Рене-Жан выпрямился

во весь рост, оглядел пол, засыпанный лоскутами бумаги, и забил в ладоши.

Гро-Алэн тоже забил в ладоши.

Жоржетта подобрала с полу страничку, встала на цыпочки,

оперлась на подоконник, приходившийся на уровне ее подбородка, и принялась

разрывать лист на мелкие кусочки и бросать их за окно.

Рене-Жан и Гро-Алэн поспешили последовать ее примеру. Они

подбирали с полу и рвали, снова подбирали и снова рвали страницы, в подражание

Жоржетте; и старинная книга, которую истерзали страница за страницей крохотные,

неугомонные пальчики, была уничтожена и развеяна по ветру. Жоржетта задумчиво

смотрела, как кружатся в воздухе и улетают подхваченные ветром рои маленьких

белых бумажек, и сказала:

– Бабоцьки!

И казнь закончилась исчезновением в небесной лазури.

VII

Так вторично был предан смерти святой Варфоломей, который

уже однажды принял мученическую кончину в 49 году по рождестве Христовом.

Под вечер жара стала невыносимой, самый воздух клонил ко

сну, у Жоржетты начали слипаться глаза; Рене-Жан подошел к своей кроватке,

вытащил набитый сеном мешок, заменявший матрасик, дотащил его по полу до окна,

лег сам и сказал: "Ляжем".

Гро-Алэн положил голову на Рене-Жана, Жоржетта положила

голову на Гро-Алэна, и трое святотатцев заснули.

В открытые окна вливалось теплое дуновение; аромат полевых

цветов, доносившийся из оврагов и холмов, смешивался с дыханием вечера; мирные

просторы звали к милосердию, все сияло, все умиротворяло, все любило, солнце

посылало всему сущему свою ласку – свой свет; люди всеми фибрами души впивали

гармонию, источаемую беспредельным благоволением природы; в бесконечности вещей

было что-то материнское; окружающий мир есть извечно цветущее чудо, его

огромность дополняется его же благостью; казалось, кто-то невидимый

таинственными путями старается оградить слабые существа в их грозной борьбе с

более сильными; в то же время все кругом было прекрасным; великодушие природы

равнялось ее красоте. По дремавшим лугам и рекам роскошным атласом переливались

свет и тени; дымка плыла вверх, становясь облаком, подобно тому как мечты

становятся видениями; над Тургом, разрезая воздух крыльями, носились стаи птиц;

ласточки заглядывали в окна библиотеки, будто прилетели сюда убедиться, не нарушает

ли что-нибудь мирный сон детей. А они – полуголые амурчики – спали, прижавшись

друг к другу, застыв в прелестных позах; от них веяло чистотой и невинностью –

всем троим не было и девяти лет; им грезились райские сны, губы сами собой

складывались в еле заметную улыбку, может быть сам бог шептал им что-то на

ушко: недаром на всех человеческих языках их зовут слабыми и благословенными

созданиями и чтут их невинность; все кругом затихло, будто дыхание их нежных

грудок было делом всей вселенной, и к нему прислушивалась сама природа; не

трепетал лист, не шуршала былинка; казалось, безбрежный звездный мир замер,

боясь смутить сон этих трех ангелочков; и возвышеннее всего было безмерное

уважение самой природы к подобной малости.

Солнце заходило и уже почти коснулось линии горизонта. Вдруг

этот покой нарушила вырвавшаяся из леса молния, за которой последовал страшный

гром. Это выстрелили из пушки. Эхо подхватило грохот. Передаваясь от холма к

холму, он превратился в грозные раскаты. И они разбудили Жоржетту.

Она присела, подняла пальчик, прислушалась и сказала:

– Бум!

Грохот стих, и снова воцарилась тишина. Жоржетта опустила

головку на плечо Гро-Алэна и мирно заснула.

|